一、长城诗歌的文学表达

长城的诗歌创作贯穿中国历史,从先秦至明清,不同时期的作品展现了多元视角与情感层次:

1. 先秦至魏晋:民生关怀与战争反思

《诗经·小雅·出车》记载周宣王时期朔方筑城的雏形,体现早期长城与军事防御的关联。

秦朝民歌《长城谣》以“尸骸相支柱”控诉战争苦难,汉代陈琳《饮马长城窟行》延续现实主义精神,揭露徭役之痛,奠定了长城诗“悲悯苍生”的基调。

魏晋诗人如曹丕、沈约等以《饮马长城窟行》为母题,融合建功立业与思乡之情,展现边塞苦寒与民族融合的复杂图景。

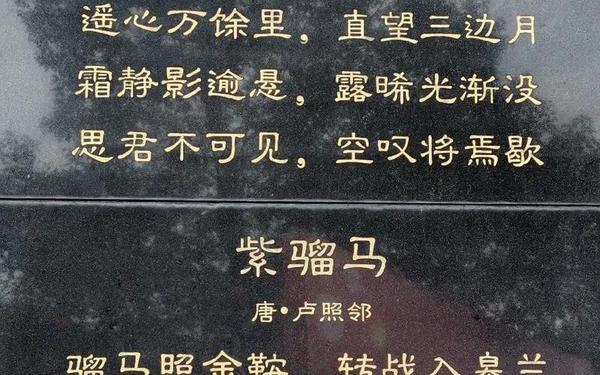

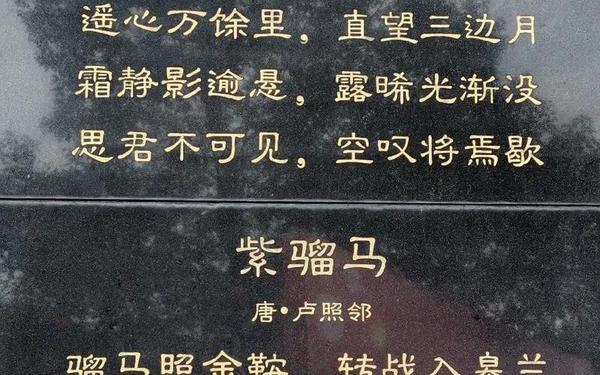

2. 唐代边塞诗的繁荣

唐代边塞诗将长城意象与家国情怀结合,如王昌龄《塞下曲》的忠义精神、李白《北风行》的民生疾苦,以及杜甫“何时筑城还”的和平渴望。

唐代长城诗题材丰富,包括评议类(如白居易《城盐州》肯定防御功能)、写景类(王维“大漠孤烟直”)及象征类(杜牧“用贤无敌是长城”)。

3. 宋元明清的多元视角

宋代苏轼《河满子》以长城喻治国良将,陆游《书愤》借长城抒发壮志未酬之憾。

明清诗歌聚焦关隘景观,如山海关的战争描写(戚继光《出榆关》)与八达岭的壮美风光(康有为“立马长城第一峰”)。

现代诗人许烟华《长城》以“雪能感受石头、砖头、骨头”隐喻历史沉淀与民族韧性。

二、长城的历史意义与价值

长城不仅是军事工程,更是中华文明的精神象征与文化纽带,其价值体现在以下方面:

1. 军事防御与边疆稳定

从战国至明代,长城作为“守藩篱而备胡”的屏障,减少了战争频率与规模。如秦代抵御匈奴、明代巩固边防,保障中原农耕文明的发展。

长城沿线关隘(如居庸关、山海关)成为战略要地,戚继光、孙承宗等名将的驻守强化了边疆治理。

2. 民族融合与文化交流

长城内外农耕与游牧文明的互动催生“互市”“和亲”等机制,促进经济互补(如皮毛与粮食交换)与文化交融(如胡乐、服饰的传播)。

魏晋至宋辽金时期,长城成为多民族共居的纽带,如北宋沈括诗中的“关西种”与蒙古、汉人杂居场景。

3. 精神象征与文化认同

长城被赋予“自强不息”“众志成城”的民族精神,如唐代诗歌中的“报国恩”忠义观,孙中山称其为“中华文明捍卫者”。

作为文学意象,长城承载了“大一统”思想(如隋炀帝“安此亿兆生”)、和平祈愿(苏轼“西南自有长城”)与历史沧桑感(顾炎武吊古伤怀)。

4. 世界文化遗产的当代启示

长城是古代工程技术的集大成者,其选址、夯筑技术、烽燧系统体现了因地制宜的智慧。

现代视角下,长城成为反思历史与凝聚认同的载体,如徐小凤《长城》呼吁超越过往荣耀、面向未来。

长城的诗歌与历史价值交织,既记录了战争与和平的交替、民族冲突与融合的动态,也通过文学意象传递了中华民族的集体记忆与精神内核。从“尸骨筑城”的悲歌到“雄关漫道”的豪情,长城诗歌与其实体共同构成了中华文明“和合共生”的文化基因。其当代意义更在于启示如何在全球化背景下守护文化遗产、促进文明对话。