雪韵——自然与人文的双重书写

当第一片雪花悄然降落,天地便开启了一场无声的对话。雪,既是冬日的信使,亦是文人墨客笔下的永恒意象。从江南温婉的雪絮到北国磅礴的雪浪,从《雪浪花》中“如粉如沙”的凛冽到《荷塘月色》里“泻”月光的静谧,雪在散文中被赋予了超越自然属性的文化生命。它既是自然的造物,又是心灵的镜像,折射出人类对纯洁、孤独与永恒的永恒追寻。

一、自然意象:圣洁与永恒

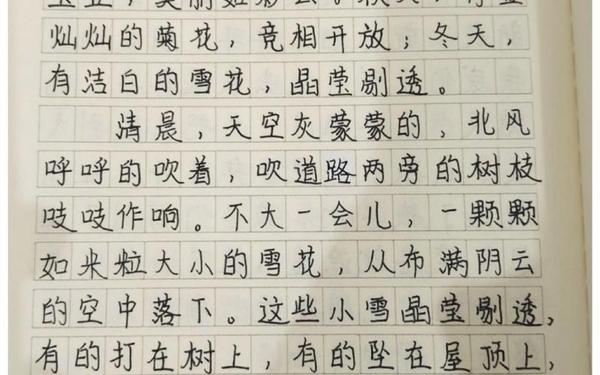

雪的本质是水分子在零度以下的诗意凝结,但其在文学中的意象却如千面棱镜。朱自清以“泻”字描摹月下积雪,将固态的雪转化为液态的流动美;鲁迅笔下朔方之雪“如粉如沙”,以颗粒质感凸显北地的苍劲。这两种截然不同的美学表达,实则是地理环境与人文性格的投射:江南雪的湿润缠绵恰似吴侬软语,而塞北雪的粗粝刚毅则暗合游牧精神的自由不羁。

雪的圣洁性在宗教与哲学中亦得到印证。佛经以“琉璃世界”喻纯净之境,基督文化中白雪象征救赎,《庄子》则言“澡雪精神”。杨朔在《茶花赋》中借雪映茶花,暗喻高洁品性;迟子建写鄂温克族雪葬习俗,将死亡升华为回归自然的仪式。这些文本共同构建了雪作为精神净土的隐喻体系,使自然现象升华为文化符号。

二、人文投射:乡愁与哲思

雪中寄情是中国散文的传统范式。张岱《湖心亭看雪》以“雾凇沆砀”的空灵之境寄托遗世独立之志;老舍笔下北平的雪裹着糖炒栗子香,成为市井温情的载体。当代作家刘亮程更直言:“落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见”,将个体记忆与集体乡愁熔铸于飘雪瞬间。这种情感书写往往通过细节实现,如毕淑敏描写的“毛茸茸帽檐上的冰晶”,微观视角下藏着时代体温。

在哲学维度,雪成为存在主义的镜像。周国平将飘雪喻为“时间的碎屑”,史铁生在地坛的雪夜参悟生死,余秋雨则从雪原的苍茫中读出文明兴衰。这些思考常以悖论形式呈现:雪的短暂与永恒(“死掉的雨的精魂”)、覆盖与揭示(“掩埋污秽的白色火焰”)、寂静与喧嚣(“雪落下的声音比钟声更震耳”)。此类辩证书写,使雪从景物升华为哲学命题的载体。

三、语言艺术:修辞与结构

| 修辞类型 | 典型例句 | 美学效果 | 文献出处 |

|---|---|---|---|

| 通感比喻 | “雪落在记忆深处,发出瓷器般的脆响” | 触觉听觉互通,强化时空纵深感 | 网页1 |

| 拟人化 | “雪花在枝头嬉闹,追着北风染白世界” | 赋予自然以童真,增强画面灵动性 | 网页45 |

| 矛盾修辞 | “灼灼目光的雪人独坐在温暖消逝中” | 营造存在与消亡的张力 | 网页58 |

结构设计上,经典散文多采用“物-情-理”的三段进阶。如鲁迅《雪》先状南北雪景,再抒孤寂心境,终悟斗争精神;杨朔《荔枝蜜》由雪野养蜂场景切入,最终升华为劳动赞歌。这种螺旋上升的结构,使文本兼具意象美感与思想深度。当代作品更倾向非线性叙事,如肖复兴《雪的呼吸》以蒙太奇手法拼接不同时空的雪景,形成复调式美学体验。

四、南北雪境:地域美学比较

在地域书写中,南北雪景形成鲜明对照。江南雪常与园林、茶事结合,如丰子恺写西湖断桥残雪,雪粒“粘着瓦当如撒盐”;北国雪则多关联旷野、烈酒,端木蕻良笔下的关东雪原“马蹄踏碎冰晶,酒旗在风中猎猎”。这种差异不仅源于气候,更是文化心理的具象化:南方雪的缠绵对应文人雅趣,北方雪的暴烈暗合生命意志。

全球化语境下,地域特征正在发生嬗变。安妮宝贝写上海雪夜“霓虹灯染红积雪”,传统意境与现代都市碰撞;阿来在《尘埃落定》中描绘藏地雪崩,将自然神力与族群命运交织。这些新锐书写突破地域限制,使雪成为文化融合与冲突的见证者。

五、未来向度:生态与跨媒介

气候变迁正在改写雪的文学谱系。迟子建《群山之巅》记录黑龙江雪季缩短,贾平凹《带灯》描写雾霾中的畸形雪景,这些文本将生态预警植入传统意象。未来的雪散文或许会呈现更多科幻元素,如人工智能视角下的数字雪花,或星际移民眼中的外星雪暴,在科技与人文的碰撞中拓展书写边界。

跨媒介传播为雪散文注入新活力。短视频平台上的“雪地汉服舞”将古典意境视觉化,电子书中的动态插画使“燕山雪花大如席”获得空间维度。这些创新不仅改变阅读方式,更催生出“可交互的雪景散文”——读者通过VR设备漫步虚拟雪原,在沉浸式体验中重构文本意义。

雪落无声处的回响

从《诗经》的“雨雪霏霏”到人工智能生成的雪花代码,雪始终是人类精神的镜子。在散文创作中,它既是客体化的自然存在,又是主体化的情感容器。未来的雪散文研究应关注三个维度:一是气候书写中的反思,二是数字技术对传统意象的解构与重建,三是跨文化比较中的美学差异。当我们在键盘上敲下关于雪的文字时,不仅是在记录自然现象,更是在延续一场跨越千年的文明对话。

引用文献及分析依据

1. 意象构建:网页1与网页17通过南北雪景对比,揭示地理环境对文学意象的影响;网页58中鲁迅对朔雪的描写成为哲学化书写的典型。

2. 情感投射:网页16的“暮雪倾城”以城市雪景承载个体记忆,网页48强调细节在情感表达中的作用。

3. 语言策略:网页45与网页64提供比喻、拟人等修辞案例,网页60解析散文结构设计原理。

4. 地域书写:网页26的江南雪景描写与网页76的现代雪地穿搭形成传统与当代的对照。

5. 未来向度:网页66的雪景文案与网页48的跨媒介分析共同支撑技术革新对文学的影响。