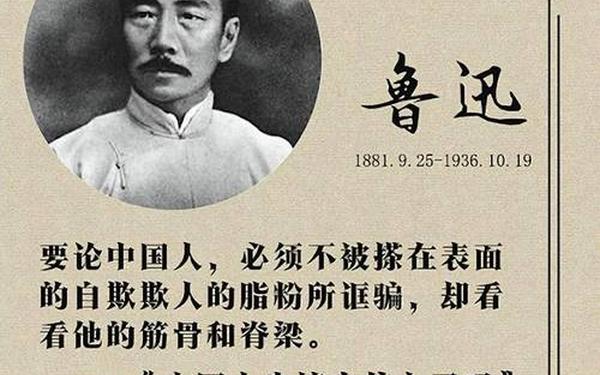

在中国现代文学的星空中,鲁迅的作品如同永不熄灭的明灯,穿透百年时光的尘埃,始终映照出社会与人性的深刻裂痕。他以手术刀般的笔触解剖封建礼教的“吃人”本质,用阿Q、孔乙己等典型形象揭示国民精神的痼疾,更以《狂人日记》开启白话文学的先河。这些作品不仅是文学的革命宣言,更是社会变革的思想武器。本文将从主题批判、人性剖析、启蒙探索与形式创新四个维度,深入解读鲁迅作品的永恒价值。

一、封建礼教的解剖刀

鲁迅在《狂人日记》中创造性地运用象征主义手法,通过“吃人”这一惊心动魄的意象,将封建礼教的残暴本质具象化。小说中“古久先生的陈年流水簿子”象征着千年礼教制度,而“狂人”夜半研读史书时发现的“仁义道德”字缝里满本写着“吃人”的场景,堪称中国文学史上最锋利的隐喻。这种批判在《祝福》中达到新的高度:祥林嫂被封建贞洁观吞噬的悲剧,不仅在于肉体死亡,更体现为精神世界的彻底荒芜——连捐门槛赎罪的资格都被宗法制度剥夺。

在叙事策略上,鲁迅开创了双重解构模式。如表1所示,《药》通过华老栓买人血馒头的情节,既暴露了封建迷信的愚昧,又揭示了革命者与民众的隔阂。这种“看与被看”的结构在《阿Q正传》中发展为更复杂的形态:赵太爷们观看阿Q的“革命”,阿Q观看杀头场景,而读者则在鲁迅的引导下观看整个病态社会。

| 作品 | 表层叙事 | 深层解构 |

|---|---|---|

| 《药》 | 父亲求药救子 | 革命者鲜血成为愚民偏方 |

| 《阿Q正传》 | 流浪汉的革命闹剧 | 精神胜利法与国民劣根性 |

| 《祝福》 | 寡妇的悲惨命运 | 礼教制度的精神绞杀 |

二、国民灵魂的显微镜

阿Q的“精神胜利法”已成为民族性格的经典符号。这个“儿子打老子”的自我安慰机制,既是对现实失败的逃避,也是对尊严需求的畸形满足。鲁迅在《阿Q正传》第七章中,用白描手法展现其革命幻想:要元宝、女人、宁式床,这种“威福、子女、玉帛”的诉求,本质上仍是封建等级观的复制。钱理群指出,阿Q的“革命”恰是“未庄秩序”的镜像反射,其悲剧性在于“反抗者被反抗对象同化”的悖论。

鲁迅塑造的农民形象群像构成国民性的立体图谱。闰土从“项带银圈”的少年变为“石像般”麻木的中年,七斤因辫子风波惶惶不可终日,祥林嫂在“地狱之问”中精神崩溃——这些形象共同揭示出封建文化对人性的系统性摧残。正如王晓明在《无法直面的人生》中所言:“鲁迅笔下的人物既是具体个体,又是民族精神的病理切片”。

三、启蒙火炬的传递者

在《呐喊·自序》中,鲁迅提出“铁屋子”寓言,昭示其启蒙思想的双重困境:既要以呐喊惊醒沉睡者,又担忧觉醒后的无路可走。这种思想矛盾在《伤逝》中具象化为知识分子的精神困境:涓生与子君冲破封建家庭后,却在生计压力下走向悲剧,暗示单纯思想解放的局限性。

鲁迅的启蒙实践具有鲜明的现代性特征。他通过《我们现在怎样做父亲》等杂文倡导“幼者本位”,在《故乡》结尾呼唤“新的生活”,这些探索与胡适的渐进改良形成张力。夏志清认为,鲁迅的深刻性在于“既否定传统价值,又警惕现代性陷阱”,这种双重批判使其启蒙思想更具辩证深度。

四、文学形式的破壁者

《狂人日记》的文体实验开创了中国现代小说的多元可能。十三则日记构成的心理流叙事,文言小序与白话正文的对话结构,使文本产生自我解构的张力。如表2所示,这种创新在《彷徨》中发展为更成熟的形态:《祝福》采用倒叙框架,《伤逝》使用手记体,《示众》则创造纯场景化叙事。

| 创新维度 | 代表作品 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 叙事视角 | 《孔乙己》 | 酒店伙计的限知视角 |

| 文体融合 | 《起死》 | 戏剧体小说 |

| 象征系统 | 《药》 | 人血馒头/坟场乌鸦意象 |

在语言革新方面,鲁迅将绍兴方言提炼为文学白话,《阿Q正传》中“和尚动得,我动不得?”等俗语的运用,既保留民间气息又具现代批判力度。这种“有意的白话”实践,为现代汉语文学语言树立了典范。

穿越百年风雨,鲁迅作品依然在当代社会产生强烈共振。当消费主义异化人性,当形式主义侵蚀精神,那些关于“铁屋子”“看客”“吃人”的寓言仍在持续发酵。未来的研究可沿着两个方向深入:一是结合数字人文技术,构建鲁迅作品的语义网络图谱;二是开展跨文化比较,探究其批判精神与世界文学的对话可能。正如钱理群所言:“每个时代都需要重新发现鲁迅”,这位文化巨人的思想遗产,仍需我们在新的历史语境中持续解码与激活。