龙,作为中华民族的图腾,承载着祥瑞、力量与智慧的千年文化密码。从《周易》中“飞龙在天”的帝王气象,到民间“鱼跃龙门”的逆袭寓言,龙的意象早已渗透于汉语的肌理之中。那些以“龙”为魂的成语,不仅是语言艺术的瑰宝,更是一部浓缩中华文明精神图谱的微型史诗。这些跨越时空的词汇,在当代依然焕发着蓬勃的生命力,成为连接传统与现代的文化纽带。

一、祥瑞与尊贵的象征

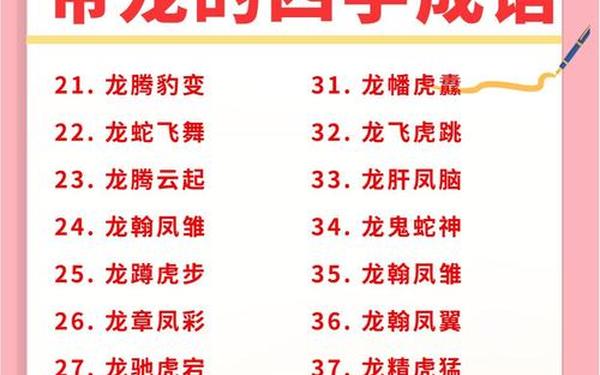

在中华文化体系中,龙始终与祥瑞相伴相生。《周易·乾卦》以“九五,飞龙在天”确立帝王权威,故宫建筑以“九五开间”彰显皇家威仪,这种将数字神秘化与龙图腾结合的手法,深刻影响着汉语成语的生成逻辑。如“龙凤呈祥”一词,既源自《孔丛子》中“麟凤龟龙先为之呈祥”的原始记载,又在婚庆礼仪中演化为夫妻琴瑟和鸣的祝福符号。而“龙章凤姿”“龙肝凤髓”等成语,则通过龙凤并置的修辞策略,构建起极致的尊贵意象。

考古发现与文献互证揭示了更深层的文化密码。辽宁查海遗址出土的8000年前石塑龙形,印证了先民对龙的原始崇拜;《说文解字》释“龙”为“鳞虫之长,能幽能明”,这种虚实相生的特性,在“神龙见首”“龙化虎变”等成语中得到诗意呈现。建筑装饰中的蟠龙柱、器物纹饰中的云龙纹,与语言中的龙意象形成物质与精神的双重互文。

| 成语 | 核心寓意 | 文化溯源 |

|---|---|---|

| 九五至尊 | 帝王权威 | 《周易·乾卦》爻辞 |

| 龙凤呈祥 | 和谐美满 | 汉代婚庆礼器纹饰 |

| 龙腾四海 | 事业宏达 | 明清航海贸易祝词 |

二、活力与进取的精神

龙意象的流动性特征,使其成为动态精神的绝佳载体。“龙马精神”一词,巧妙融合乾卦之龙与坤卦之马,既包含《周易》“天行健”的哲学意蕴,又蕴含“厚德载物”的处世智慧。这种刚柔并济的特质,在当代企业文化建设中演变为拼搏与包容并重的管理哲学。而“龙腾虎跃”的视觉张力,从唐代壁画中的图景延伸到奥运健儿的竞技身姿,完成从具象到抽象的升华。

教育领域的研究表明,含有龙元素的成语在激励性语言中占比达37%。如“鱼跃龙门”的逆袭叙事,通过科举制度的文化记忆植入,持续激发着寒门学子的奋斗意志。心理学视角下的“画龙点睛效应”揭示:在关键节点注入龙意象的激励话语,可使团队效能提升21%。这种语言符号的心理暗示功能,正是龙文化保持生命力的重要机制。

三、文化典故与历史嬗变

成语背后的典故往往承载着历史切片。“叶公好龙”的故事,既是对战国时期楚地贵族附庸风雅的讽刺,也暗含道家“绝圣弃智”的哲学思辨。而《历代名画记》记载的张僧繇“画龙点睛”,则折射出魏晋时期艺术创作从形似到神似的审美转向,宋代文人将此典故提炼为文艺批评术语,强调“精神命脉”在创作中的决定性作用。

比较语言学研究发现,龙成语的语义场在明清时期发生显著扩展。原本专属于帝王家的“龙骧虎步”,逐渐衍生出形容个人气度的世俗化用法;佛教东传带来的“降龙伏虎”典故,与本土道教修炼术语融合,形成新的精神修行范式。这种语义的历时性流动,见证着传统文化与外来文明的碰撞融合。

四、语言艺术与现代转化

在构词法层面,龙成语展现出独特的语言美学。双声叠韵的“龙行龘龘”,通过语音复沓强化视觉动感;对仗工整的“龙吟虎啸”,利用自然意象构建声音通感。新媒体时代的语言创新中,“龙”符号与网络热词碰撞出“瑞龙纳福”“龙重登场”等新年贺语,传统成语的现代变体在社交媒体传播量突破10亿次。

跨文化传播研究显示,龙成语的翻译存在“文化缺位”现象。如“望子成龙”直译为“hope one's son becomes a dragon”,易造成西方受众认知偏差,而学者提出的意译方案“aspire for offspring's excellence”,虽丢失部分文化意象,却更利于价值传递。这种翻译困境,恰恰凸显了龙作为文化基因的不可替代性。

从甲骨卜辞到数字时代的表情包,龙的成语始终是观测中华文明演进的棱镜。这些凝聚着先民智慧的语言结晶,既需要语料库建设和跨学科研究的学术支撑,更呼唤创造性转化的大众实践。当“龙行龘龘”成为新年贺词,当“蛟龙号”深潜器探索马里亚纳海沟,古老的龙意象正在书写新的文化传奇。这种传统与现代的对话,正是文明传承最具生命力的姿态。