冰心《繁星》中的哲思与美学探微

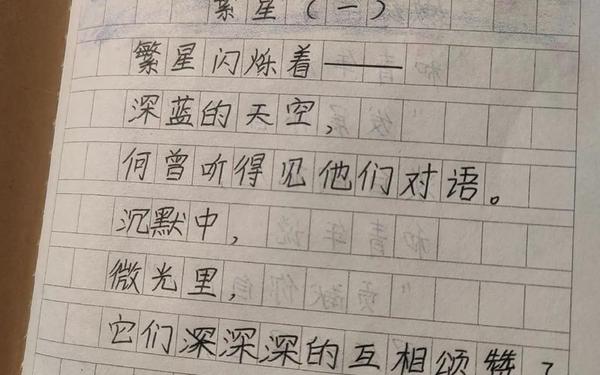

冰心于1919至1921年间创作的《繁星》,以164首晶莹剔透的小诗构建起一座爱与哲理的灯塔。其中第六首“镜子——对面照着,反而觉得不自然,不如翻转过去好”尤显深刻,短短三行诗既是对人性真实性的叩问,亦隐喻着个体与世界的镜像关系。这部诗集以泰戈尔《飞鸟集》为灵感源泉,却在中国传统文化的土壤中生长出独特的“冰心体”语言,将母爱、童真、自然与人生哲理编织成诗意的星群。

一、镜中真我:自我认知的辩证

《繁星》(六)通过“镜子”意象展开对真实性的哲学思辨。当诗人说“对面照着,反而觉得不自然”,实则揭示了人类面对本真自我时的焦虑——镜中映照的不仅是物理形象,更是被社会规训所扭曲的心理镜像。冰心在此运用悖论修辞,暗示外在审视往往导致自我异化,唯有“翻转”视角回归内在审视,方能触及灵魂的真实形态。这种思想与道家“心斋坐忘”的观照方式形成跨时空对话。

学者在分析此诗时指出,冰心通过镜像的物理属性探讨了主体性建构问题:当镜子成为他者目光的隐喻,翻转动作实则是拒绝被客体化的精神觉醒。这种解读与法国哲学家拉康的镜像理论形成有趣对照——二者皆关注主体如何在反射中确立自我认同,但冰心更强调通过内省超越表象的真实。

二、爱的光谱:三重精神维度

| 主题 | 代表诗作 | 哲学内涵 |

|---|---|---|

| 母爱颂歌 | 《繁星·一五九》 | 宇宙本源的温暖投射 |

| 自然哲思 | 《繁星·一四》 | 天人合一的东方智慧 |

| 生命感悟 | 《繁星·三四》 | 个体与永恒的辩证关系 |

冰心的“爱的哲学”在诗集中呈现光谱般的多维展开。在《繁星·一〇二》中,她将母爱比拟为“春光”,既包含式的神圣恩慈,又蕴含儒家“孝悌”的现世温情。这种双重性使她的母爱书写超越个人情感,成为疗愈时代创伤的精神药方。

自然意象的运用则显露出道家思想的影响,《繁星·一四》将人类喻为“自然的婴儿”,暗合庄子“天地与我并生”的齐物观。但冰心的独特之处在于将自然崇拜与科学认知结合,如《繁星·三六》中阳光穿透石隙的描写,既具物理学精确性,又充满生命启蒙的象征意味。

三、诗学创新:冰心体的构建

《繁星》的文体革新体现在三个层面:首先是文言与白话的有机融合,如《繁星·三五》中“万千的天使,要起来歌颂小孩子”既保留文言凝练之美,又具备口语的流动感;其次是意象系统的独创性,她将传统诗词中的“孤舟”“繁星”等意象赋予现代性解读,形成“古典意象的现代转译”。

在结构艺术上,冰心开创了“碎片化书写”的新范式。每首小诗如同散落的珍珠,通过“爱的哲学”串联成思想项链。这种创作方式与伍尔夫的“意识流”有异曲同工之妙,但更注重哲理而非心理流动。学者指出,这种诗体恰好呼应了五四时期知识分子的碎片化生存体验。

四、文化基因:传统的现代转化

冰心的诗歌语言深植于中国文化的根系。《繁星·二四》中向日葵与白莲的对话,既包含禅宗公案的机锋,又暗藏《诗经》比兴手法的基因。她对“瞬间永恒”的捕捉,令人联想到王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,但注入了现代人对存在本质的思考。

这种传统转化在哲学层面更为显著。当她在《繁星·三四》中写道“创造新陆地的,不是那滚滚的波浪,却是他底下细小的泥沙”,既延续了荀子“积土成山”的渐进观,又赋予其民主时代个体价值的现代诠释。这种文化基因的重组,使《繁星》成为连接古今的精神桥梁。

学者钱理群曾评价:“冰心的小诗是东方智慧与现代意识的美学结晶,她将儒家的仁爱、道家的自然与佛家的慈悲熔铸成新的诗学范式。”

五、永恒回响:现代性启示

在数字时代的碎片化阅读中,《繁星》的微型诗体展现出新的生命力。其凝练的表达方式与当代社交媒体文本存在形式契合,但冰心诗作的精神深度为浅阅读提供了深化可能。如第六首对镜像社会的隐喻,恰可对应现代人社交媒体中的身份焦虑。

未来研究可沿三个维度展开:比较诗学视域下的冰心与泰戈尔哲学差异;《繁星》意象系统的数位人文分析;冰心体对当代微型文学的影响。这些方向将有助于重新定位《繁星》在全球化语境中的文学坐标。

《繁星》如它的名字般永恒闪烁,在简练诗行中蕴含着对人性本质的深邃洞察。冰心通过镜像隐喻、爱的哲学和东方美学的创造性转化,构建起现代诗歌的精神家园。这部诗集不仅是五四新文学运动的里程碑,更是人类探索真善美的永恒路标,指引着我们在纷繁世界中寻找灵魂的安顿之所。