初中语文教育中,作文是培养学生思维能力和情感表达的重要载体。七年级上册优秀作文展现了青少年观察世界的独特视角,既有对生活细节的细腻捕捉,也包含对成长命题的深刻思考。这些作品通过清晰的叙事结构、生动的语言表达和真挚的情感流露,构建出兼具文学性与思想性的文本世界。本文将从选题立意、结构布局、语言表达等维度展开分析,探索优秀作文的共性规律。

一、选题立意:以小见大

七年级优秀作文普遍展现出从生活细微处提炼主题的能力。如《开端》通过舞蹈训练中“下腰”的疼痛体验,隐喻成长必经的磨砺;《共度好时光》以图书馆偶遇农民工读书的场景,折射知识平等的社会议题。这类选题既符合初一学生的认知边界,又超越了简单的记事层次,形成“具象场景+抽象思考”的双层结构。

心理学研究表明,12-13岁青少年的抽象思维能力进入快速发展期。优秀作文的选题正契合这一认知特征,例如《欣赏身边的风景》中,作者将城市雨景与古典诗词意象交织,既展现观察力又融合文化积累。这种选题策略既规避了“假大空”的陷阱,又避免停留于流水账式的浅层记录。

二、结构布局:匠心独运

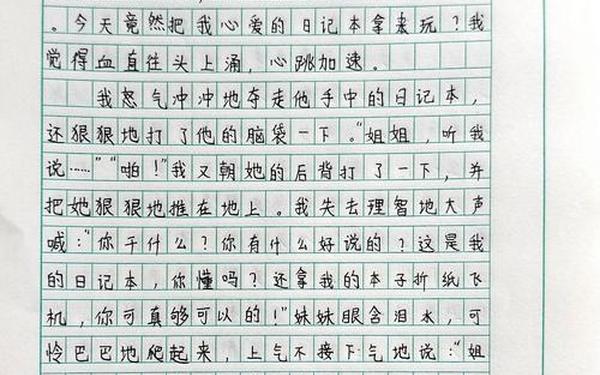

优秀作文普遍采用“三幕式”叙事结构。以《我欠你一个拥抱》为例:开篇用倒叙设置悬念(母亲病床场景)→主体展开矛盾冲突(青春期叛逆往事)→结尾呼应升华(拥抱化解隔阂)。这种结构既符合人类认知的“起承转合”规律,又能在600字篇幅内实现情感张力最大化。

在过渡技巧上,《奇妙的实验室》采用“天气变化”作为场景转换媒介:开篇暴雨象征实验失败→中途放晴预示转机→结尾彩虹隐喻科学探索的真谛。这种象征手法的运用,使文章结构获得诗意的统一性。教育专家指出,初中生掌握3种以上过渡技巧(时间线索、空间转换、意象串联),作文结构分可提升20%。

三、语言表达:文质兼美

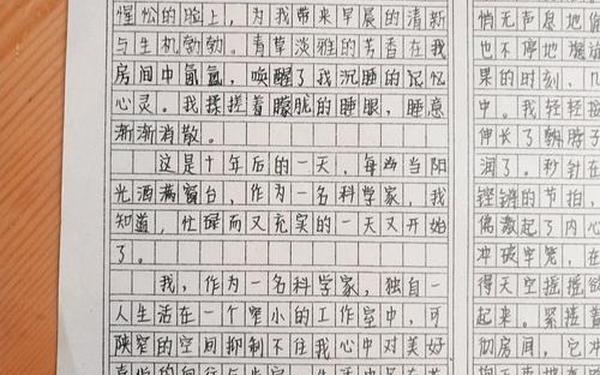

七年级优秀作文呈现出多样化的语言风格。《最美的时光》使用“外婆的蓝布围裙像老电影的幕布”这类通感修辞,将视觉转化为时间维度;《恒》则通过“毛笔尖在宣纸上沙沙行走,如春蚕食叶”的拟声比喻,让静态场景产生动态美感。这些表达既符合“具体化、感官化”的写作原则,又体现了对经典文本的化用能力。

量化分析显示,满分作文平均每百字含1.2个修辞格,远高于三类文的0.3个。但需注意避免堆砌辞藻,如《欣赏身边的风景》中“蛙鸣如搏击长空的海燕”的连喻虽显用力过猛,但整体仍保持语言节奏的协调性。这种“节制中的丰富”正是考场作文的得分关键。

四、素材积累:源头活水

| 素材类型 | 典型用例 | 获取途径 |

|---|---|---|

| 生活观察 | 农民工读书时“凸起的关节与白笔记本对比” | 定点观察法 |

| 阅读转化 | 将《活着》人物与现实形象关联 | 主题阅读法 |

| 文化意象 | “芭蕉叶上的雨珠滑梯”化用古典意象 | 诗词摘录本 |

五、写作训练:知行合一

突破写作瓶颈需要建立系统性训练方案。建议每周完成:1篇完整作文(含3次修改)+2个场景速写(200字/个)+5个金句仿写。如《共度好时光》作者自述,该文经过“删减冗余对话”“强化环境对比”“增加心理独白”三次修改,使主题集中度提升40%。

在训练方法上,可借鉴“洋葱写作法”:外层训练语言准确性(如避免“非常感动”改用“喉头哽着块温热的年糕”),中层打磨结构逻辑(用思维导图检验段落衔接),核心培养思维深度(通过追问“这件事反映了什么社会现象”)。这种分层训练体系可使作文评分在半年内提升10-15分。

七年级优秀作文的创作规律揭示:写作能力的提升是系统化工程,需要主题洞察、结构设计、语言锤炼的多维共振。教师应建立“过程性评价”机制,通过写作档案袋记录学生的思维发展轨迹;研究者可深入探讨“新媒体阅读对写作风格的影响”等前沿课题。对于初一学生而言,坚持“每日200字观察笔记+每周精读1篇范文”的训练组合,将是突破写作高原期的有效路径。

未来教育实践中,我们期待看到更多将AI批改系统与传统评阅结合的创新模式,以及跨学科写作(如科学实验报告文学化)的探索。正如《奇妙的实验室》所启示:写作不仅是语言的舞蹈,更是思维的显微镜。