在初三作文中,“希望”是常被探讨的主题,其内涵可以延伸至成长、亲情、生命意义等维度。以下摘录的素材围绕“最后的希望”展开,结合具体案例和哲理升华,供写作参考:

一、自然意象中的希望:生命的坚韧与重生

1. 仙人掌的绽放

一个被遗弃的仙人掌在角落中坚持生长,最终开出“不美却灿烂”的花朵。它的希望是证明即使不被关注,也能用微小的光芒诠释生命的尊严。这象征了平凡者内心的倔强,希望是“冲破黑暗的根系”。

适用主题:自我价值、逆境中的坚持。

2. 铁丝网上的白玫瑰

二战故事中的女孩罗斯·布兰奇,用食物救助集中营的孩童,最终倒在枪口下。她的红结与旗帜形成对比,象征“纯洁对抗邪恶”。最后的希望是“让善意穿透铁丝网”,即便结局悲壮,但漫山花开暗示人性不灭。

适用主题:人性光辉、牺牲精神。

二、亲情纽带中的希望:爱与传承

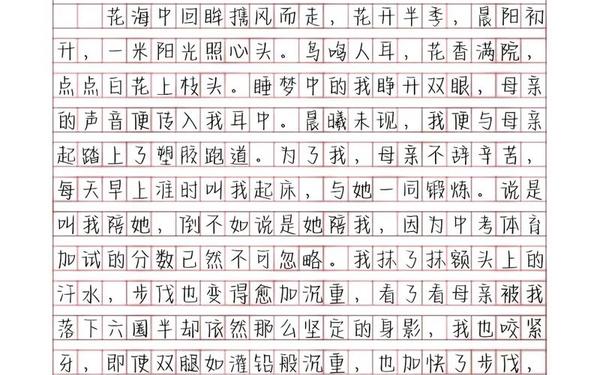

1. 母亲的“放手”与“陪伴”

母亲在田径比赛前鼓励孩子:“输赢不重要,尽了心就是成功。”最后的希望是让孩子学会独立,但始终默默成为“疲惫时的港湾”。

适用主题:家庭教育、成长的勇气。

2. 父亲的榕树与岁月

学生作文中,父亲去世后家庭分崩离析,但回忆里“榕树偷走春的生机”成为情感寄托。最后的希望是“将暴雨般的悲痛化为漫长的潮湿”,在平静中延续爱的记忆。

适用主题:亲情、生命无常。

三、社会现实中的希望:平凡者的微光

1. 九寨沟地震中的月光

灾难中人们挤在广场等待救援,解放军连夜转移群众。幸存者写道:“月亮是黑暗中的明灯,希望是回家的方向。”即便废墟遍地,仍相信“明天书声琅琅”。

适用主题:灾难与重生、集体信念。

2. 张海迪的“精神站立”

高位截瘫的张海迪自学医术,考取大学。她说:“身体可以残疾,但精神必须完整。”最后的希望是“用知识对抗命运”,证明生命的价值不因残缺折损。

适用主题:自强不息、生命意义。

四、哲理升华:希望的多维解读

希望并非总以圆满收场,但正是未完成的遗憾让人保持前行。如《凉州词》中戍边将士“醉卧沙场”的悲壮,希望是“用一生等待春风度玉门”的渺茫与崇高。

希望的本质

“她最后的希望”可以是一朵花、一句话,或一个未竟的梦想。其内核在于超越现实困境的精神力量,无论是仙人掌的绽放、母亲的鼓励,还是灾难中的月光,都印证了罗曼·罗兰所言:“真正的英雄主义,是在认清生活真相后依然热爱它。”