作为中国古典四大名著之一,《三国演义》以宏大的历史背景和鲜活的人物塑造,展现了东汉末年至西晋初年近百年的政治斗争与军事博弈。这部作品不仅是历史叙事的艺术化呈现,更是一面映照人性与权谋的明镜。通过读书笔记的形式记录对《三国演义》的感悟,既能深化对文本的理解,也能在历史与现实的交织中收获智慧。

在阅读过程中,诸葛亮、曹操、关羽等核心人物的形象跃然纸上。诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,既是对忠义的诠释,也是对理想主义的坚守。例如在“草船借箭”中,他利用气象知识和大局观化解危机,展现了“智绝”形象(网页1)。而曹操的复杂性则体现在“宁教我负天下人”的权谋与“唯才是举”的政治格局中,其形象突破了传统反派的单一维度(网页48)。这种多面性让读者在笔记中既能批判其道德瑕疵,又能反思其历史贡献。

二、经典情节的叙事艺术

《三国演义》的叙事结构以战争为主线,辅以政治权谋与人性冲突。例如“赤壁之战”的描写,通过火攻、连环计等策略,不仅呈现了战争的恢弘,更揭示了团队协作与资源整合的重要性。读书笔记中若聚焦此类情节,可分析其如何通过对比手法(如周瑜的狭隘与诸葛亮的豁达)深化主题(网页46)。

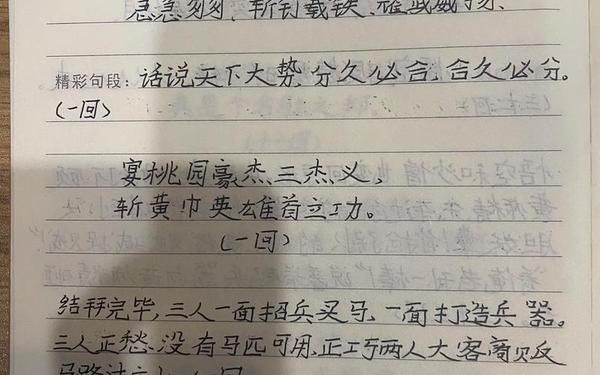

再如“桃园三结义”这一开篇情节,既奠定了刘关张三人“义”的基调,也为后续蜀汉集团的兴衰埋下伏笔。有读者在笔记中写道:“兄弟情谊的纯粹与政治现实的残酷形成张力,使文本具有悲剧美学的深度”(网页21)。这种对情节结构的拆解,有助于理解罗贯中如何将历史事件转化为文学经典。

三、历史真实与文学虚构的平衡

《三国演义》虽以《三国志》为蓝本,但其艺术加工常引发“七分史实,三分虚构”的讨论。例如关羽的“过五关斩六将”在正史中并无记载,却成为其忠义符号的核心情节(网页48)。读书笔记中对此类虚构的探讨,可揭示文学创作如何通过想象填补历史空白,进而塑造文化记忆。

鲁迅曾评价《三国演义》“状诸葛之多智而近妖”,这一观点在笔记写作中常被引用。例如“借东风”与“空城计”虽缺乏科学依据,却通过夸张手法强化了人物魅力(网页44)。这种虚实结合的手法,既满足了读者的英雄崇拜心理,也反映了民间对历史叙事的审美需求。

四、价值观的现代启示

《三国演义》的读书笔记往往包含对现实的映射。例如刘备“以人为本”的治国理念,在当代企业管理中常被类比为“领导力典范”;而曹操的实用主义则引发对功利与道德的辩证思考(网页1)。有学者在研究中指出:“三国人物的选择困境,与现代社会的职场竞争存在跨时空共鸣”(网页31)。

作品中“分久必合,合久必分”的历史循环论,为读者提供了观察社会变迁的宏观视角。一名中学生在笔记中写道:“班级竞选中的联盟与背叛,竟与‘官渡之战’的权谋异曲同工”(网页46)。这种将古典文本与现实经验联结的思考方式,凸显了经典作品的永恒价值。

五、文本的文学价值与传播影响

从文学性角度看,《三国演义》开创了章回体小说的典范。其语言风格介于文言与白话之间,既保留历史厚重感,又增强可读性。例如“温酒斩华雄”的片段,通过侧面烘托与节奏控制,将关羽的英勇刻画得淋漓尽致(网页46)。这种叙事技巧在笔记分析中常被拆解为“留白艺术”与“视听语言”的早期实践。

作品的跨文化传播也值得关注。在日本浮世绘与韩国史剧中,《三国演义》元素被反复改编,形成独特的东亚文化符号(网页48)。有比较文学研究者建议:“未来可深入探讨不同文化语境下‘忠义’概念的诠释差异”(网页31)。

读书笔记的多元意义

通过对《三国演义》读书笔记的多维度剖析,可见其不仅是文本解读的工具,更是思维训练与文化传承的载体。从人物塑造到价值观反思,从历史虚实到文学创新,每一层面的分析都为读者打开新的认知维度。建议未来研究可结合数字人文技术,量化分析不同版本笔记中的高频关键词,或开展跨学科比较(如心理学视角下的角色动机研究)。正如清代毛宗岗在评点本中所言:“读三国如饮醇醪,不觉自醉”,而记录这份“醉意”,正是读书笔记的终极意义。