《刻舟求剑》作为先秦时期《吕氏春秋》中的经典寓言,以简洁的语言和生动的场景,揭示了人类认知与客观规律之间的矛盾。故事中楚人刻舟寻剑的荒诞行为,不仅成为讽刺固守成规的象征,更蕴含了深刻的哲学智慧。本文将从文本解析、哲学内涵、现实启示三个维度,系统探讨这一寓言的多重价值,并尝试结合现代语境重新诠释其生命力。

一、文本解析与语义探微

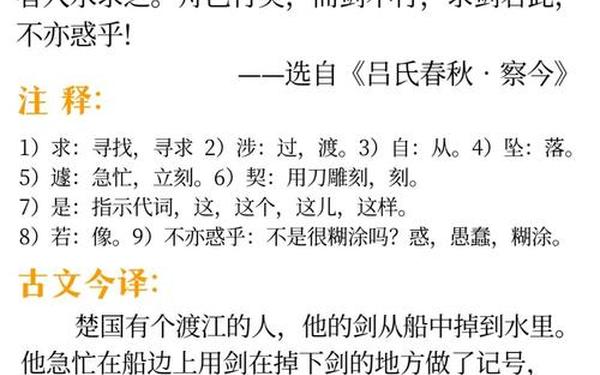

| 关键词 | 释义 | 出处 |

|---|---|---|

| 涉江者 | 渡江的人,"者"为定语后置标志 | |

| 遽契其舟 | "遽"表急切,"契"指刻划 | |

| 所从坠 | 剑掉落的位置,特殊宾语结构 | |

| 不亦惑乎 | 反问句式,强调逻辑荒谬 |

原文仅用61字便构建完整叙事:通过"坠—契—止—求"四个动词串联情节,其中"遽"字精准刻画楚人慌忙刻记的愚态,"行"与"不行"的对比凸显运动与静止的辩证关系。这种凝练的叙事艺术,使寓言既具画面感又富思辨性。

文言虚词的运用尤为精妙:"其"字在不同位置分别指代楚人、船体和记号位置,通过代词转换实现视角切换;"矣"作为句末语气词,既标志时间推移,又暗示事态必然性。这些语言特征使文本具有多层解读空间。

二、哲学内涵的多维透视

从本体论角度看,故事揭示了运动绝对性与静止相对性的哲学命题。船体作为运动载体,其坐标系随水流不断改变,而楚人将记号固化为绝对参照系,本质上是否认了物质运动的根本属性。这恰如赫拉克利特"人不能两次踏入同一条河流"的论断,强调变化的永恒性。

在认识论层面,楚人的错误在于将主观经验凌驾于客观现实之上。他执着于刻痕的视觉符号,却忽视了水文系统的动态演变,这种符号崇拜暴露了经验主义的认知局限。正如黑格尔所言:"熟知非真知",表象的确定性往往遮蔽本质规律。

三、现实启示的当代演绎

在现代管理领域,该寓言警示组织要建立动态适应机制。柯达胶卷固守传统影像技术而忽视数码变革,诺基亚执着硬件优势而错过智能转型,这些商业案例与刻舟求剑具有同构性。管理学大师彼得·德鲁克强调:"变革不是威胁,而是机遇",印证了灵活应变的重要性。

教育实践中,寓言启示教学应培养批判性思维。当学生面对"标准答案"崇拜时,教师可引导其思考:解题方法是否如船体坐标般需要随题境调整?这种教学策略契合建构主义学习理论,强调知识的情景性和建构性。

四、文化传播的演变轨迹

从战国时期《吕氏春秋》的治国隐喻,到唐宋诗文中的典故化用,再到现代管理学的案例解读,该寓言的阐释史折射着时代精神变迁。明代思想家王廷相曾借该典故批判理学"守静"主张,强调"动静相涵"的辩证观;当代心理学家则将其纳入认知偏差研究,分析锚定效应的心理机制。

跨文化比较中,该寓言与西方"忒修斯之船"悖论形成对话:前者强调参照系的动态变化,后者探讨事物本质的同一性,二者共同构成对存在与认知的哲学追问。这种比较研究为传统文化现代化提供新路径。

《刻舟求剑》历经两千余年仍具现实生命力,其价值不仅在于讽刺愚行,更在于启发我们建立动态认知框架。未来研究可着眼以下方向:①运用认知语言学分析寓言的概念隐喻系统;②建立数学模型模拟船剑运动关系;③开发基于该典故的决策训练工具。在算法主导的时代,这个古老寓言将继续警示人类:真正的智慧在于理解变化、拥抱变化、创造变化。