——万物皆有裂痕,那是光照进来的地方

> 题记

> “光是抓不住的,雾也会散,但总有一束光能穿透岁月尘埃,成为永恒的希望。”

一、自然之光:万物生长的诗行

清晨,阳光如细密的金线,穿过教室的窗棂,斜斜地落在我的课桌上。物理老师曾说,光的速度是每秒30万公里,可这束光穿越了1.5亿公里的宇宙距离,只为在某个清晨与我相遇。它让我想起老家的稻田,父亲弯腰插秧时,阳光在他黝黑的脊背上跳跃,汗水折射出晶莹的光泽。他说:“庄稼人最懂光,没有光,稻子就抽不出穗。”光,是自然最慷慨的馈赠,也是生命最原始的信仰。

二、亲情之光:深夜灯火的温暖

初三的夜晚,我常伏案至凌晨。一次电路故障,整栋楼陷入黑暗,我蜷缩在角落颤抖。父亲却举着手电筒,从工具箱翻出备用灯泡。他踩在摇晃的椅子上换灯,灯光亮起的刹那,我瞥见他鬓角的白发在光晕中闪烁。那盏灯像一座灯塔,照亮了我的恐惧,也照见了父爱无声的轮廓。后来读到冰心的《小橘灯》,才明白:亲情的光,是暗夜里永不熄灭的灯盏,是“人点灯,不放在斗底下,是放在灯台上”的守护。

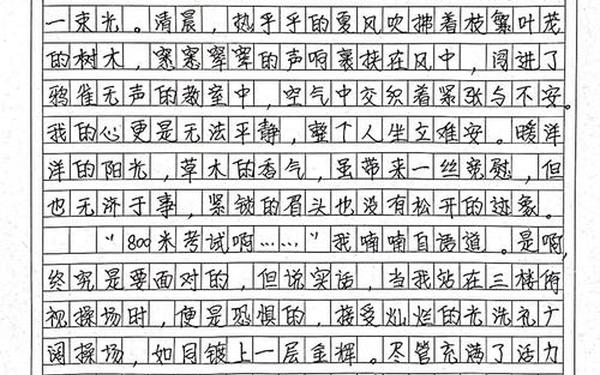

三、理想之光:追光者的跋涉

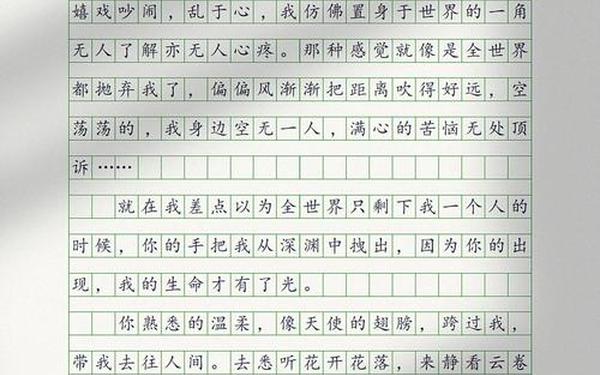

校运会800米决赛时,我在最后一圈踉跄跌倒。膝盖渗血的瞬间,耳边传来班主任的喊声:“看前面!终点有光!”我抬头望去,夕阳正悬在跑道尽头,像一枚燃烧的火种。咬着牙冲过终点后,我忽然懂了王勃“穷且益坚,不坠青云之志”的孤勇。光,是屈原的“路漫漫其修远兮”,是李白的“直挂云帆济沧海”,更是每个少年心中不灭的星火。

四、文明之光:薪火相传的使命

敦煌莫高窟的壁画上,飞天衣袂间的金粉已斑驳,但千年前的画工用矿物颜料凝固了信仰的光芒。去年参观博物馆,我看到一盏战国铜灯,导游说:“古人以灯火传家,光代表文明的延续。”这让我想起疫情期间,医护人员面罩上的雾气与护目镜后的坚毅目光。原来,真正的光不仅是物理的存在,更是人类用智慧、勇气与爱点燃的永恒火种。

后记

光,是物理课本上的折射定律,是父亲换灯泡时的剪影,是赛场上咬紧牙关的呐喊,更是文明长河中的璀璨星河。诗人艾青说:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”而我要说:“为什么我的心中总有光芒?因为人间值得,未来可期。”

> 尾注

> 光的故事永不完结,正如《圣经》所言:“你们是世上的光。”愿我们都能成为一束光,照亮自己,也温暖人间。

写作指导

1. 立意升华:从自然现象到人文精神,层层递进揭示“光”的象征意义。

2. 素材融合:引用诗句、历史典故和现实事例,增强文化厚度(如敦煌壁画、战国铜灯)。

3. 情感共鸣:通过父亲换灯泡、赛场跌倒等细节,以真实场景触发共情。

4. 结构设计:题记与后记呼应,四个板块逻辑清晰,每段以金句收束。