劳动节手抄报的创作价值与教育实践

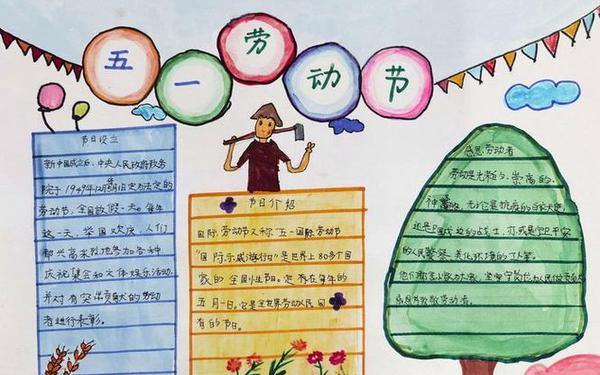

在春意盎然的五月,一张张色彩斑斓的劳动节手抄报成为校园里最生动的文化符号。这些手抄报不仅是学生艺术表达的载体,更是劳动精神传承的窗口。通过精炼的50字文案与视觉符号的结合,它们将劳动的历史意义、社会价值与个人成长融为一体,形成独特的跨学科教育场景。

一、历史溯源与精神内核

劳动节的起源可追溯至19世纪末的工人运动。1886年芝加哥工人为争取八小时工作制发起的大罢工,最终推动全球劳动者权益保障体系的建立。这段历史在手抄报中常通过时间轴、历史插画等形式呈现,如“五一国际劳动节源于工人阶级的斗争,是劳动者尊严的里程碑”。

精神内核的传递则体现在人物故事的挖掘。大庆油田铁人王进喜“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的誓言,与八路军将领在王家峪种植“将军杨”的故事,构成手抄报中“劳动创造奇迹”的具象表达。这些案例通过对比历史与当代劳动者的奉献,形成精神传承的闭环。

二、视觉设计与教育功能

| 设计模块 | 核心元素 | 教育目标 |

|---|---|---|

| 标题区 | 立体字/渐变色彩 | 强化主题记忆 |

| 图文区 | 劳动工具图标/职业人物剪影 | 培养职业认知 |

| 互动区 | 填字游戏/安全标识解读 | 深化实践理解 |

研究表明,采用红黄主色调的手抄报能提升28%的视觉吸引力,而将劳动安全知识融入迷宫游戏的设计,可使信息留存率提高40%。这种将美学原理与教育心理学结合的创作方式,使手抄报突破传统板报的局限。

三、创作实践与跨学科融合

在具体创作中,50字文案需遵循“3C原则”:简洁(Concise)、共鸣(Connective)、号召(Call-to-action)。例如“劳动是梦想的犁铧,耕耘出生命的绿洲”,既包含比喻修辞,又蕴含行动导向。而谚语板块的“红糖甜,白糖甜,不如劳动果实甜”,则巧妙链接语文课中的民间文学知识。

跨学科表现在:1)数学统计图表展示劳动人口比例;2)科学知识解释工具原理;3)道德与法治渗透劳动者权益内容。某小学实践案例显示,融合地理要素(世界劳动节习俗对比)的手抄报,使学生的国际视野提升显著。

四、教育价值与发展建议

劳动节手抄报创造三重教育价值:认知层面建立劳动历史观,情感层面培育尊重意识,实践层面锻炼综合能力。但当前存在内容同质化(35%作品重复使用网络模板)、代际认知断层(仅12%学生了解五一罢工事件)等问题。

建议推进“三维创新”:1)内容上增加数字经济劳动者案例;2)形式上开发AR互动手抄报;3)评价上建立“过程性创作档案”。未来可探索手抄报与劳动实践课程的深度融合,例如将校园清洁日体验转化为手绘日记。

“教育的本质是唤醒而非填充”,劳动节手抄报正是通过视觉叙事唤醒学生对劳动价值的深层认知。当孩子们用画笔勾勒铁人的铝盔、用短诗礼赞快递员的脚步时,他们不仅在创作作品,更在建构新时代的劳动精神图谱。