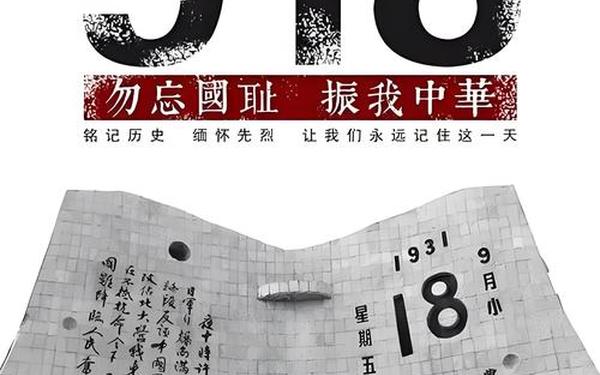

在中华民族五千年的历史长河中,既有辉煌的文明成就,也镌刻着血泪交织的苦难记忆。1931年9月18日的枪声刺破沈阳夜空,1937年7月7日卢沟桥的炮火震动华北平原,南京城三十万同胞的哀鸣犹在耳畔……这些刻骨铭心的历史时刻,如同青铜器上的铭文,将"落后就要挨打"的真理深深刻进民族基因。今天的中国已崛起为世界第二大经济体,但历史的警钟依然需要代代传响,唯有铭记屈辱,方能砥砺复兴。

一、历史创伤的集体记忆

近代中国在1840-1945年间被迫签订709个不平等条约,相当于每15天就要承受一次主权割让。日本军国主义制造的南京大屠杀中,平均每12秒就有一个生命消逝,这样的数字背后是文明古国被肢解的剧痛。梁启超曾痛陈:"吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败始。"从《马关条约》到《辛丑条约》,每份文件都是民族尊严的卖身契,每个条款都在提醒后人:国弱则民辱。

这种创伤记忆在文化心理层面形成独特的"耻辱情结"。圆明园残垣断壁上的烟熏痕迹,旅顺大屠杀纪念馆里叠压六层的尸骨土层,台湾雾社起义遗迹中锈迹斑斑的猎刀,共同构成民族精神的警示坐标。正如费孝通在《乡土中国》中所言:"集体记忆是民族存续的根系",这些具象化的历史遗存,正是唤醒民族自觉的精神图腾。

二、精神觉醒的当代价值

在和平发展主旋律下,日本右翼势力近年屡次篡改教科书、参拜靖国神社,2024年更有政客公然否认"慰安妇"史实。这种历史修正主义的蔓延,印证着邓小平"发展是硬道理"论断的深刻性。当华为5G技术遭遇围堵、芯片产业被"卡脖子",我们更深刻体会到:没有科技自立,就难以摆脱"修昔底德陷阱"的宿命轮回。

新时代爱国主义教育法实施后,全国中小学创新开展"数字红色课堂"。例如邵阳县下花桥镇中学将AR技术引入历史教学,学生通过虚拟现实设备"亲历"南京保卫战场景;厦门某校开发AI写作小程序,学生上传抗战遗址照片即可生成沉浸式历史叙事。这种科技赋能的教育革新,让历史记忆突破时空界限,在数字原住民心中播下精神火种。

| 领域 | 1937年 | 2024年 |

|---|---|---|

| 钢铁产量 | 4万吨(中) vs 580万吨(日) | 10.3亿吨(中) vs 0.9亿吨(日) |

| 国防技术 | 依赖进口 | 歼-20、福建舰、东风导弹 |

| 国际地位 | 半殖民地 | 联合国安理会常任理事国 |

三、振兴路径的多维建构

物质层面的超越只是复兴的基础,精神层面的升华才是根本。故宫博物院将《千里江山图》数字化重现,让北宋王希孟笔下的青绿山水与当代航天影像重叠,展现文明传承的时空对话。这种文化创新实践,既守护着"周虽旧邦,其命维新"的文化自信,也开辟着传统资源的现代转化路径。

在全球化遭遇逆流的当下,深圳前海自贸区打造"制度型开放"新高地,海南自贸港实施"零关税"政策,这些改革深水区的突破印证着:改革开放仍是"关键一招"。正如张维为在《中国震撼》中强调:"文明型国家的崛起,需要传统智慧与现代治理的有机融合。"

四、代际传承的教育使命

青少年历史认知调查显示:00后对"九一八事变"知晓率达92%,但深度理解者不足40%。这种现象催生教育模式的革新,北京某重点中学开发"历史记忆拼图"课程,学生通过解密档案、口述史采集、遗址测绘等方式重构历史现场。这种参与式学习,使课本上的铅字化作可触摸的民族基因。

在家庭教育场域,"祖孙三代对话录"成为新潮流。抗战老兵与Z世代孙辈通过视频连线,对比讲述"飞虎队"空战与"歼-20"研发的故事。这种跨越时空的对话,正如钱穆在《国史大纲》序言中所期许:"对其本国已往历史之温情与敬意",正在代际传承中生根发芽。

站在两个百年奋斗目标的历史交汇点回望,从张謇"实业救国"到钱学森"科学报国",从王进喜"铁人精神"到黄大年"振兴中华,乃我辈之责"的临终遗言,爱国主义始终是中华民族的精神脊梁。未来研究可深入探讨数字原住民的历史认知范式,构建"元宇宙+红色文化"的新型教育生态。当我们把南京大屠杀档案申报为世界记忆遗产,当"国家公祭日"的警报响彻云霄,这既是告慰先烈的安魂曲,更是催征复兴的进行曲。

历史的教科书永远摊开在时代面前,唯有将创伤记忆转化为创新动能,让屈辱历史升华为精神养分,方能在百年未有之大变局中,书写属于新时代的《少年中国说》。