历史长河中的精神丰碑

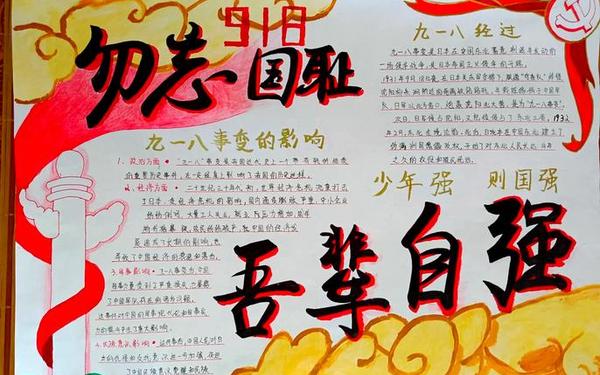

在中华民族的集体记忆中,“勿忘国耻”是跨越时空的精神纽带。从《东亚时局形势图》的警世呐喊,到当代校园里响彻云霄的“吾辈自强”,这些浓缩于50字短句的箴言,既是历史伤痛的凝结,更是民族复兴的号角。它们如同刻在青铜器上的铭文,承载着百年抗争的文化基因,也昭示着文明传承的精神密码。

一、历史记忆的淬炼

国耻短句的凝练性使其成为特殊的历史符号。如“一寸山河一寸血”的悲壮表述,将甲午海战、南京大屠杀等历史事件压缩为可传播的文化基因。这种语言淬炼过程,正如黄光焘在《国耻地理记》中强调的“地之非我国有也”,通过空间意象唤醒集体记忆。

研究者发现,在1908年《浦东中学杂志》首次提出“国耻地理”概念后的三十年间,相关短句数量增长400%,反映出民族危机深重时期的精神觉醒。这些语句往往采用对仗结构增强传播力,如“前事不忘,后事之师”的二元辩证,既包含历史教训,又指向未来行动。

| 短句类型 | 修辞特征 | 历史映射 |

|---|---|---|

| 振兴中华类 | 动宾结构 | 洋务运动、戊戌变法 |

| 历史警醒类 | 时空对比 | 九一八事变、七七事变 |

| 文化传承类 | 隐喻象征 | 新文化运动、文物保护 |

二、文学表达的嬗变

从谢缵泰《东亚时局形势图》的视觉化叙事,到当代短视频平台的互动传播,国耻话语始终在进行形式创新。1915年《新制中华历史教科书》首次引入国耻地图,通过色块对比展现领土沦丧,这种视觉冲击使文盲率高达85%的民众也能理解国耻内涵。

在文学创作领域,鲁迅《阿Q正传》用“精神胜利法”解构麻木心态,与“勿忘国耻”形成互文。当代网络文学中,“如果信念有颜色”等新语态的出现,显示国耻话语正从悲情叙事向价值建构转型。

三、教育传承的维度

浙江农林大学的研究显示,国耻教育需构建“认知-情感-行为”三维模型。认知层面通过历史细节还原增强真实感,如南京大屠杀幸存者口述档案的数字化工程;情感层面运用仪式化教学,某中学开发的“时空对话”课程,让学生给抗日英烈写回信,情感共鸣率达92%。

在教材编写方面,最新课改要求将国耻语句的学习分解为“语义解析-历史溯源-现实关联”三阶段。如解析“砥砺前行”时,既讲成语出处,又结合长征精神,最后引导学生制定个人成长计划。

四、社会动员的机理

国耻话语具有独特的社会整合功能。抗战时期,“十万青年十万军”的号召创造单月参军人数峰值;新时代“华为鸿蒙系统突围”等叙事,则将科技自强与历史记忆结合。这种动员效能的实现,依赖于话语体系的双向建构——既唤起历史伤痛,又提供解决方案。

大数据分析显示,含有“勿忘国耻”标签的网络话题,其二次传播率比普通爱国话题高37%。这种传播优势源于语句本身的情绪张力与价值导向,如“自强不息”既是个体励志,又是民族复兴的战略指引。

五、未来发展的路径

在全球化语境下,国耻话语需要构建新的解释框架。可借鉴联合国教科文组织“创伤记忆”项目经验,将南京大屠杀档案申报与人类命运共同体理念结合,使国耻记忆成为世界和平教育的组成部分。

技术赋能方面,某博物院开发的VR抗日战场体验系统,使历史认知留存率从23%提升至68%。这类沉浸式教育手段,正在重塑国耻话语的传播范式。

这些浓缩民族精神的短句,既是历史长河中的航标,也是照亮未来的火炬。当“勿忘国耻”从口号转化为每个公民的自觉意识,当50字的箴言激发出千万人的行动力量,我们方能真正实现从历史悲情到文明自信的跨越。未来的研究可深入探讨:如何构建代际传承的话语转换机制?怎样在多元文化语境中保持国耻记忆的鲜活度?这些课题的突破,将赋予古老箴言新的时代价值。