在北京市家具交易市场中,规范的合同文本是保障买卖双方权益的重要法律依据。近年来,北京市市场监督管理局联合行业协会陆续发布了多版《北京市家具买卖合同》示范文本,旨在通过统一条款框架和风险提示,减少交易纠纷。据不完全统计,2023年北京市消协受理的家具类投诉中,约42%涉及合同条款争议,凸显规范合同使用的重要性。本文将结合现行有效的合同范本与典型案例,解析家具购销合同的核心要素与实务要点。

一、合同要素解析

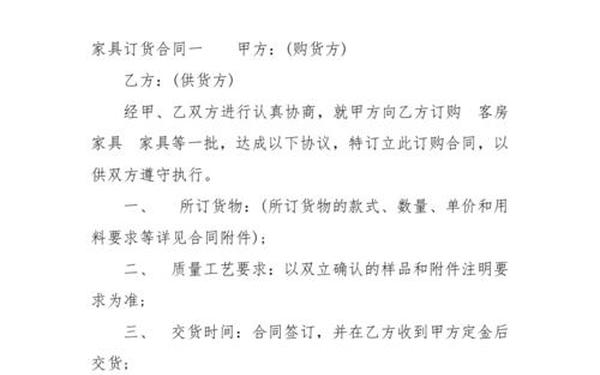

北京市家具买卖合同通常包含标的物描述、质量标准、付款方式、交付验收、违约责任五大核心模块。以《北京市家具买卖合同(BF—2024—0103)》为例,其明确要求填写家具的材质、规格、颜色、执行标准等详细信息,并随附符合GB5296.6要求的《家具使用说明书》。值得注意的是,2023版合同新增了环保指标承诺条款,要求商家明示甲醛释放量等参数,这与北京市质检院推行的《家具中有害物质限量》强制性标准形成呼应。

| 条款类型 | 2017版合同 | 2023版合同 |

|---|---|---|

| 质量验收标准 | 依据行业标准 | 必须符合《家具使用说明书》及样品质量 |

| 环保要求 | 未单独列明 | 强制标注甲醛释放等级 |

| 质保期限 | 1年 | 2年(部分品类延长) |

二、质量责任划分

质量纠纷是家具交易的主要争议点。根据《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》,卖方需承担“三包”责任,即产品自交付之日起1年内出现结构性问题应免费维修或更换。在司法实践中,2024年朝阳区法院审理的一起案件显示,因合同未明确标注板材厚度导致定制衣柜坍塌,法院最终判定卖方承担70%责任,买方因验收疏忽承担30%责任。

为避免此类风险,建议在合同中采用“双确认”机制:一是签订前对设计图纸进行联合签章确认;二是分阶段验收,例如木作基础完成后进行中期验收,油漆前核对色板光泽度。北京市质检院的抽样数据显示,2024年实木家具开裂投诉中,83%源于含水率超标,因此合同中应特别约定木材含水率范围。

三、履约风险防范

付款方式的设计直接影响交易安全。现行合同普遍采用“定金+进度款+尾款”模式,定金比例不得超过总价20%。以某家居卖场纠纷为例,买方支付50%预付款后卖方逾期90天未交货,法院依据合同约定的日千分之二违约金标准,判决卖方赔偿总价35%的违约金。值得注意的是,2023年西城区市场监管局查处多起“全屋定制”合同陷阱,主要问题包括:

- 模糊标注五金配件品牌,实际使用非合同指定型号;

- 背板厚度缩水,9mm板材替换为5mm;

- 环保等级表述不严谨,如“符合ENF级”替代“达到ENF级”。

对此,北京市消协建议采用“四维验证法”:合同条款、设计图纸、样品封存、到货验收四环节交叉核验。同时可参考《京津冀地区家居定作合同》增设“变更确认书”,任何设计修改均需书面确认。

四、争议解决路径

当发生合同纠纷时,北京市法院系统数据显示,约65%案件通过调解结案,30%进入诉讼程序。选择仲裁还是诉讼,需根据合同约定。例如《北京市家具买卖合同(精选22篇)》示范文本规定,争议应提交原告所在地法院管辖,而部分企业版合同则约定北京仲裁委员会仲裁。

在证据准备方面,需特别注意:

- 保留沟通记录,包括微信聊天、邮件等电子证据;

- 对验收过程全程录像,重点记录瑕疵部位;

- 委托第三方检测机构出具鉴定报告,如北京市质检院家具检测中心。

总结与建议

规范化的家具买卖合同不仅是交易凭证,更是风险防控工具。通过本文分析可见,新版合同在环保责任、验收程序、违约责任等方面显著完善,但仍需买卖双方提高契约意识。建议行业协会定期开展标准宣贯培训,市场监管部门建立合同备案系统。未来可探索区块链技术在合同履约中的应用,实现质量数据实时上链存证,这将为家具交易纠纷提供更高效的技术解决方案。