| 经典台词 | 语境与角色 | 核心主题 |

|---|---|---|

| “没有物质的爱情是不存在的” | 石小猛面对现实压力时的自白 | 物质与爱情的冲突 |

| “情不知所起,一往而深” | 程锋对沈冰的执念 | 宿命与情感的不可控性 |

| “在错的时间遇到对的人叫青春” | 林夏对程锋的单恋 | 时间与缘分的错位 |

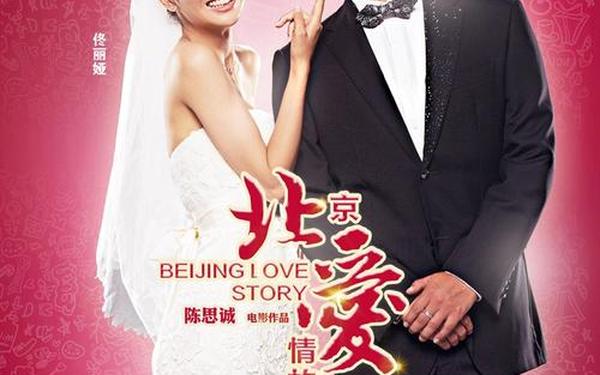

北京爱情故事经典对白_北京爱情故事最经典的一句话

在钢筋水泥的都市丛林中,《北京爱情故事》以锋利如刀的台词剖开了当代青年的情感困境。从“物质与爱情”的激烈辩论到“自我与牺牲”的哲学叩问,剧中人物用语言编织出一张欲望与理想交织的网,让观众在角色的挣扎中照见自己的影子。

一、物质与爱情的永恒辩题

石小猛那句“没有物质的爱情是不存在的”如同一记重锤,击碎了传统爱情观的乌托邦。这个从云南农村闯入北京的青年,用38平方米的蜗居和8万元首付的困境,诠释了都市生存法则对纯粹情感的碾压。他的台词“中华儿女千千万,实在不行咱就换”看似戏谑,实则暗含被房价、户口异化的情感价值观,呼应着研究者对“北漂族情感异化”的观察。

但剧作并未停留于物质决定论的简单批判。程锋父亲那句“车是男人的脸”与吴狄“爱情要以互惠为原则”形成微妙互文,展现出不同阶层对情感的不同理解。这种撕裂恰如社会学家所言:“当生存焦虑成为集体潜意识,爱情已从心灵共鸣演变为风险投资”。

二、时间齿轮下的情感宿命

林夏高喊“我爱你,跟你没关系”的瞬间,完成了从痴情少女到都市困兽的蜕变。这句看似任性的宣言,实则是时间错位下的自我救赎。她与程锋的追逐游戏,暗合汤显祖“情不知所起,一往而深”的古典命题,却在现代语境中发酵出新的苦涩。

剧中反复出现的“在错的时间遇到对的人”如同命运谶语,杨紫曦的拜金选择与沈冰的理想主义形成镜像对照。伍媚关于“此岸与彼岸”的哲学思考,将时间维度上升至存在主义层面,揭示现代人“永远在追逐,永远在错过”的情感困境。

三、自我重构中的情感救赎

程锋从“当代梁祝”到商业精英的转变,印证了“一个男人成熟的标志是懂得取舍”的成长悖论。他在物质与情感的撕扯中完成自我重构,这种转变被观众评价为“伪君子的觉醒”,实则折射出资本社会中个体身份的多重性。

吴狄坚持的“爱情圣洁论”在现实中屡屡碰壁,恰如剧中台词“爱情就像鬼,谁都听说过,谁也没见过”。这种理想主义者的困顿,与石小猛的黑化形成道德天平的两端,共同构成当代青年寻找情感真谛的隐喻迷宫。

四、话语暴力下的情感表达

杨紫曦“心情打折”的黑色幽默,暗含消费主义对情感话语的殖民。角色们频繁使用“等价交换”“市场规律”等经济术语描述感情,这种语言异化现象被学者视为“后现代情感物化的典型症候”。

但剧作也保留了诗性突围的可能。沈冰关于“爱是藏起来的光”的独白,林夏在出租车中的无声哭泣,这些非理性表达如同暗夜萤火,在工具理性主导的都市叙事中撕开一道裂缝,印证了巴赫金“狂欢化理论”在当代的变奏。

当镜头扫过北京霓虹下的芸芸众生,《北京爱情故事》的台词早已超越戏剧对白,成为解码都市情感密码的密钥。这些在物质与理想间震荡的语句,既是个体生命体验的切片,也是时代精神症候的标本。未来的研究或许可以深入探讨:在算法支配的约会时代,这些经典台词是否正在演变为情感实践的预言?而当Z世代开始用“电子木鱼”消解爱情焦虑时,我们是否正在见证新的话语革命?