在浩瀚的诗词长河中,古人的情诗如同璀璨星辰,以凝练的文字承载着跨越千年的深情。从“死生契阔”的生死相许到“灯火阑珊”的蓦然回首,这些诗句不仅是爱情的注脚,更是中华文化中对情感美学的极致探索。它们以含蓄与热烈交织的笔触,构建了一个超越时空的浪漫宇宙。

一、情感的极致表达

古诗词中的情感张力往往通过矛盾修辞与时空对比展现。辛弃疾的“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,将寻觅的焦灼与偶遇的惊喜压缩在转身之间,形成戏剧性的情感爆发。这种“寻而不见”的叙事模式,恰如罗兰·巴特所言俳句“像短刀刺入”的瞬间美学,在反差中完成情感的升华。

而元稹的“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,则通过自然意象的绝对化比喻,将爱情推向不可替代的巅峰。这种“以天地为证”的誓言,在《诗经·击鼓》的“执子之手,与子偕老”中得到呼应,形成中国爱情诗特有的宏大叙事传统。

二、意象的审美构建

古人擅用特定意象构建情感符号系统。李之仪“日日思君不见君,共饮长江水”,以绵延江水喻相思之无尽,创造出“水脉即情脉”的经典范式。这种“隔而不绝”的意象运用,在日本俳句“京都闻杜鹃,却忆京都”中亦可见异曲同工之妙。

李清照的“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”,则通过落花流水的自然代谢,将个体情感升华为宇宙规律。正如钟嵘评价曹植诗“骨气奇高”,这类意象往往兼具具象与抽象,在有限文字中开辟无限想象空间。

三、文化的深层编码

情诗承载着独特的文化密码。《诗经·野有死麕》中“舒而脱脱兮!无感我帨兮!”,通过场景隐喻两性关系,展现先秦时期自然奔放的情感表达。这种“礼外之情”与汉代《上邪》的“天地合,乃敢与君绝”形成鲜明对照,反映礼教规范与人性本真的永恒角力。

苏轼“十年生死两茫茫”开创的悼亡诗传统,将私人情感纳入儒家“修身齐家”的价值体系。这种“情礼合一”的创作观,印证了刘勰“写天地之辉光,晓生民之耳目”的文学使命论,使个人悲欢获得普遍意义。

| 诗句 | 作者 | 美学特征 | 文化映射 |

|---|---|---|---|

| 死生契阔,与子成说 | 《诗经》 | 战争语境下的情感崇高 | 集体记忆中的家国情怀 |

| 玲珑骰子安红豆 | 温庭筠 | 器物符号的情感转喻 | 唐代物质文化的诗意转化 |

| 只愿君心似我心 | 李之仪 | 流水意象的时空对话 | 宋代理学影响下的情感节制 |

四、现代性的启示

徐志摩《雪花的快乐》中“娟娟地飞舞”的现代诗语,实质是古典意象的转化再生。这种“雪花—爱情”的隐喻系统,与纳兰性德“不辞冰雪为卿热”形成跨时空对话,证明传统情诗意象具有强大的现代适配性。

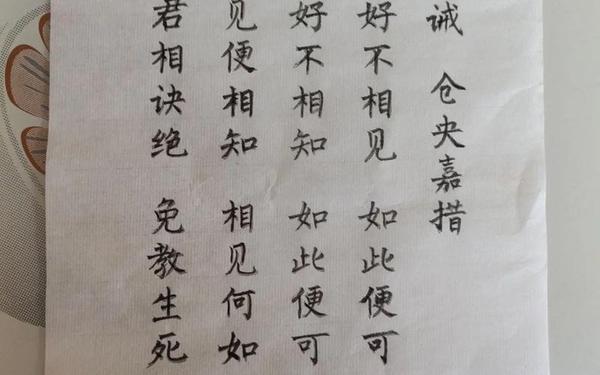

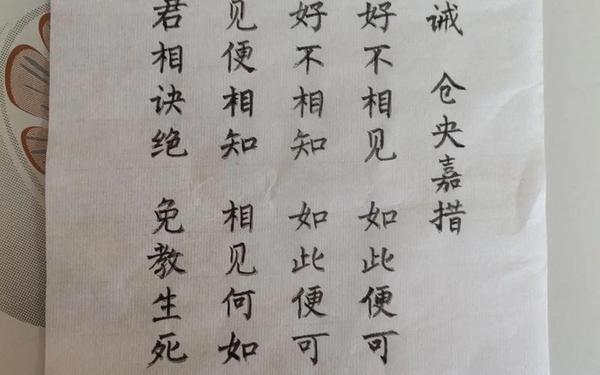

当代网络情诗常陷入直白浅薄的困境,而《铜官窑瓷器题诗》的“君生我未生”启示我们:情感表达需要“隔”的艺术。这种“时空错位”手法,在日本俳句“母亲吃柿子最苦部分”的细节叙事中同样闪耀着智慧光芒。

古人的情诗创作实践,构建了中华文化独特的情感美学体系。这些诗句不仅是爱情的载体,更是民族精神符号的凝结。未来的研究可深入探索:1)情诗意象数据库的数字化构建;2)跨文化比较中的情感表达范式差异;3)古典情诗元素在人工智能创作中的应用。正如《文心雕龙》所言“文律运周,日新其业”,传统情诗的现代转化,仍需要持续的解码与重构。