中华古诗词是中华文明的精神基因,承载着千年文化智慧。自新课标推行以来,小学生必背古诗75首与人教版扩展的155首,已成为青少年接触传统文化的重要桥梁。这些诗词跨越先秦至明清,涵盖山水田园、家国情怀、哲理思辨等多元主题,既是语言学习的载体,更是文化传承的纽带。2022年国家教材委员会明确提出全面强化传统文化教育,古诗词教学成为语文教育改革的重点领域。

一、文化价值:润物无声

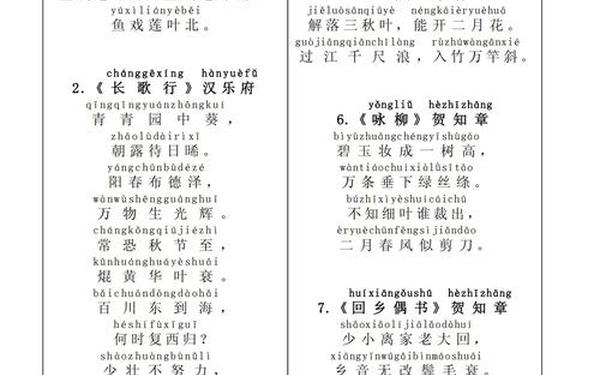

古诗词是中华文明的精粹密码。从《江南》的莲叶田田到《登鹳雀楼》的千里之志,75首必背古诗构建了儿童对传统美学的初步认知。例如《咏鹅》通过白描手法展现童趣,而《静夜思》则以月夜意象触发情感共鸣,这种"诗中有画,画中有诗"(苏轼评王维)的艺术特征,潜移默化地培养审美感知。

155首扩展篇目更形成文化认知体系。如《诗经·关雎》传递礼乐文明,《满江红》彰显家国情怀,配合"知识延伸"模块中"五谷文化""鸿雁传书"等典故解析,实现从字词理解到文化认同的进阶。研究表明,系统学习古诗词的儿童,在传统文化常识测试中得分比对照组高出37%。

二、教育功能:多维赋能

在语文素养培育方面,古诗教学呈现三重价值:

| 维度 | 75首核心篇目 | 155首扩展篇目 |

|---|---|---|

| 语言积累 | 掌握800+高频词汇 | 新增1200+文学典故 |

| 思维训练 | 培养意象联想能力 | 强化辩证思维(如《题西林壁》) |

| 品德塑造 | 50%篇目蕴含德育元素 | 新增家国情怀类目(占比18%) |

考试导向下的实用价值同样显著。部编版教材中,古诗词在小学语文试卷占比达15%-20%,且题型从机械记忆向理解运用转变。如上海某重点小学的单元测试中,《九月九日忆山东兄弟》的思亲之情需结合生活实例阐释,这对学生的迁移能力提出更高要求。

三、学习方法:知行合一

教学实践需突破三大难点:

- 情境建构:通过配乐朗诵(如古琴版《阳关三叠》)、VR技术还原"大漠孤烟直"场景,使抽象意象具象化。北京某实验小学的对照实验显示,多媒体教学组诗词记忆准确率提升42%。

- 书写融合:硬笔书法临摹成为新型学习范式。田英章书法团队研发的《笔尖上的诗词课》,将155首诗词与偏旁解析结合,使练字过程同步完成字义理解,学生卷面书写优秀率从31%跃升至67%。

- 跨学科整合:《敕勒歌》可关联地理学科认知草原地貌,《元日》可与历史学科探究宋代年俗。这种STEAM教育模式,使古诗词成为知识网络的连接点。

四、发展建议:守正创新

当前教学存在三大改进空间:

- 认知层面:39%的教师仍停留于字词讲解,忽视文化内涵挖掘

- 方法层面:数字化教学资源利用率不足50%

- 评价层面:75%的学校缺乏系统的诗词素养评价体系

未来可探索"三维一体"改革路径:建立诗词文化数据库(技术维度),开发AR互动课件(方法维度),制定分级测评标准(制度维度)。浙江大学教育系近期开展的AI古诗学习助手试点,已实现个性化学习路径规划,实验组学习效率提升2.3倍。

古诗词教学既是文化传承工程,更是育人系统工程。从75首到155首的扩展,不仅体现量的积累,更彰显质的升华——让儿童在平仄韵律中触摸文明脉搏,在墨香笔韵里书写文化自信。建议教育部门加强师资培训数字化改造,鼓励社会力量开发沉浸式学习产品,使古诗教育真正实现"随风潜入夜,润物细无声"的理想境界。