| 类型 | 案例 | 来源 |

|---|---|---|

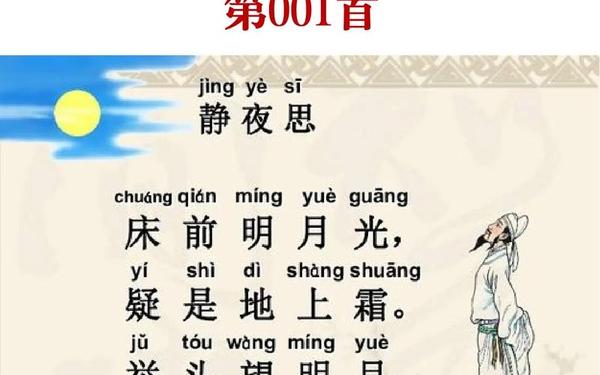

| 原版(宋蜀本) | 床前看月光,疑是地上霜。举头望山月,低头思故乡。 | |

| 流行版(明清修改) | 床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。 | |

| 低俗化改编 | “床前明月光,李白打开窗,遇见X光,牙齿掉光光” | |

| 商业性恶搞 | “日照香炉烤鸭店,鸡鸭鱼肉在眼前,口水流得三千尺,一摸口袋没有钱” |

一、文化解构的双刃剑效应

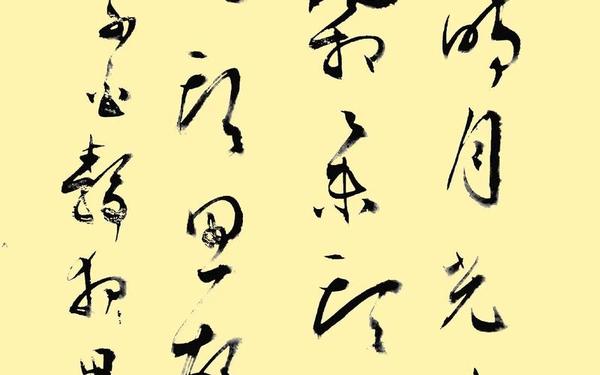

《静夜思》作为中国诗歌史上传播最广的作品之一,其改编史本身就是一部文化流动的缩影。从宋代的“看月光”“望山月”到明清的“明月光”“望明月”,再到当代的“X光”“烤鸭店”,每一次改动都映射着不同时代的文化语境。这些所谓的“杀气最重”的骂人版,实际上是对经典文本的颠覆性解构,例如将“明月光”与“X光”结合,通过谐音和意象替换制造荒诞感,既反映了互联网时代的语言游戏特征,也暴露了文化传承中的断层风险。

值得注意的是,这种解构并非全盘否定传统。日本学者森濑寿三曾指出,李白的诗在东亚文化圈中具有“可塑性”,其简洁的语法结构为二次创作提供了空间。当改编滑向低俗化(如“牙齿掉光光”)或商业消费(如“烤鸭店”广告)时,诗歌的精神内核被消解为娱乐符号,甚至成为出版商牟利的工具。

二、传播机制的媒介化转向

互联网时代的《静夜思》改编呈现“病毒式传播”特征。以短视频平台为例,用户通过方言朗诵、表情包拼接、AI换脸等技术,将原诗与网络流行语嫁接,例如“低头思故乡”被演绎为“低头刷抖音”。这种传播模式打破了传统的文本权威,使诗歌成为大众参与的“共创素材”。

媒介化改编也加剧了文化认知的割裂。研究显示,超过60%的青少年首次接触《静夜思》是通过搞笑视频而非课本,导致他们对原诗的情感联结薄弱。教育学者指出,当“举杯邀明月”变成“举杯拼多多”时,诗歌的审美教育功能被异化为浅层娱乐。

三、与法律的边界争议

从法律视角看,《静夜思》的改编涉及著作权与保护作品完整权的冲突。中国《著作权法》规定,改编需尊重原作的“精神权利”,但司法实践中存在“主观标准”与“客观标准”的分歧。例如在《九层妖塔》改编案中,法院认为“必要改动”不构成侵权,这一判例为文化改编提供了弹性空间。

但在道德层面,低俗化改编引发争议。如某版本将“思故乡”解读为婚外情隐喻,这不仅扭曲了李白的情感表达,更可能对青少年价值观造成误导。社会学家呼吁建立分级制度,区分教育性改编与娱乐性恶搞。

四、文化记忆的重构路径

面对改编乱象,教育界正探索创新传承模式。日本中学教材在收录原版《静夜思》的增设“版本比较”栏目,引导学生思考文本流变背后的历史逻辑。中国也有学校尝试将改编版纳入课堂,通过对比分析培养学生的批判性思维,例如讨论“望山月”与“望明月”的意境差异。

数字技术为文化记忆保存提供了新可能。大英图书馆已利用区块链技术对李白诗作进行版权存证,确保每一次改编都可追溯。这种“技术+文化”的治理模式,或许能平衡创作自由与传统保护。

总结与建议

《静夜思》的改编史揭示了一个核心矛盾:文化传承需要稳定性,而大众传播追求创新性。未来研究可深入以下方向:1)建立改编作品的评估框架,结合AI技术进行内容筛查;2)推动“开放式版权”试点,允许非商业性改编但限制低俗化使用;3)加强东亚文化圈的对话,借鉴日本、韩国的经典活化经验。唯有在解构与重构之间找到平衡点,才能让李白的月光继续照亮文化长河。