在小学数学教学中,“吨”作为质量单位的认知既是基础又是难点。如何让学生在缺乏直观体验的情境下理解这个抽象的大计量单位?本文以苏教版三年级下册《认识吨》的教学设计为基础,结合第二课时“列表法解决运输问题”的实践案例,探讨如何通过多维度教学设计帮助学生建立完整的质量单位体系,培养数学建模思维。

一、教学目标分层设计

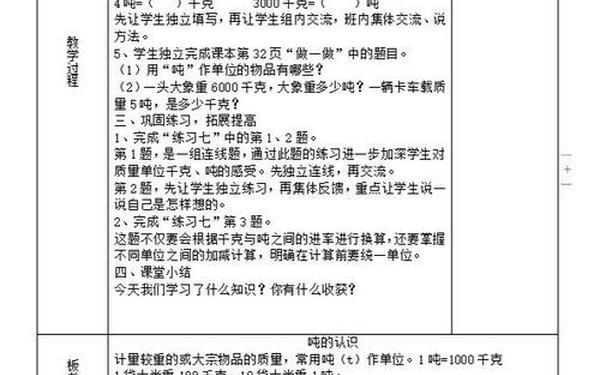

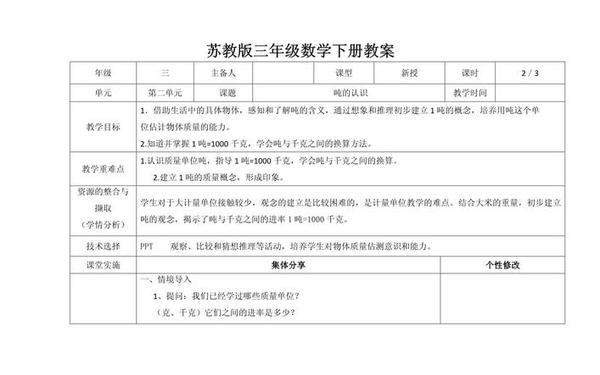

根据《义务教育数学课程标准》要求,吨的认识教学目标需实现认知、技能与情感的三维统一。第一课时侧重基础概念建立:通过实物感知(如10袋100千克大米)理解1吨=1000千克的换算关系,能列举卡车、桥梁限重等生活实例。第二课时则提升至应用层面,要求学生在运输情境中运用列表法,通过有序排列组合解决“36吨煤如何用不同载重卡车高效派送”的实际问题,培养策略优化意识。

分层目标的确立需考虑学生认知规律。例如网页16中通过“抱一抱10千克大米→推算100袋重量→想象1吨”的阶梯式活动,将抽象单位转化为可操作的体验过程。而网页30提出的“猜体重→算群体重量→感知吨”的设计,则巧妙利用了学生熟悉的自身重量作为参照物,强化单位量感。

二、教学内容结构化

| 课时 | 核心内容 | 教学方法 | 能力培养 |

|---|---|---|---|

| 第一课时 | 吨的概念建立 单位换算 | 实物感知、类比推理 小组合作实验 | 量感形成 数学抽象 |

| 第二课时 | 运输问题解决 策略优化 | 列表分析法 方案验证与对比 | 模型思想 运算能力 |

第一课时教学需突破三个认知难点:①建立吨与千克的进制关系;②感知1吨的实际重量;③区分不同质量单位的使用场景。如网页45中设计的“抬米实验”:通过让40名学生模拟搬运1000千克大米,将抽象单位转化为集体协作的具身认知。而网页31的“动物过桥”情境创设,则通过限重标志引发认知冲突,自然导出吨的概念。

第二课时重点在于数学建模思维的培养。网页13的运输问题教学设计展示了典型的问题解决路径:从无序试错到有序列表,最终形成“以载重8吨卡车次数为基准,递减遍历可能性”的系统思维。这种结构化思考方式,与网页75强调的“间接体验依赖推理”理念高度契合,体现了从具象到抽象的能力跃迁。

三、教学策略创新

针对吨的认知特殊性,多版本教案均采用“多重感知→数学推理→实践应用”的教学逻辑。网页16提出的三重体验策略值得借鉴:①视觉化体验(观察10袋大米堆叠);②触觉化体验(搬运模拟重物);③数理推算(计算40名学生的总体重)。这种多通道输入方式,有效弥补了直接体验的不足。

在问题解决层面,网页13的列表法教学体现了算法思维的渗透。教师通过引导对比“凑数法”与“有序列表法”的效率差异,让学生自然领悟系统化思考的价值。同时设置“是否所有方案已穷尽”的追问,培养严谨的数学验证习惯,这与网页45中“电梯限重计算”的设计异曲同工,均将数学与生活决策紧密结合。

四、学习评价体系

形成性评价应贯穿教学全过程。例如在概念建立阶段,可通过“填单位”练习(如鲸鱼体重6_)诊断量感形成度;在问题解决环节,利用思维可视化工具(如网页13的方案对比表)评估策略优化能力。网页20提出的“数学日记纠错”活动,则创新性地将评价主体交给学生,通过寻找“6000克大象”等常识性错误,深化单位选择原则的理解。

终结性评价需体现思维深度。如网页31设计的拓展题:“54人乘限重1吨电梯需几次”,既考查单位换算能力,又需要综合运用进一法取值策略。而网页45的“货物组合运输”问题,则要求学生突破单一方案思维,探索多重约束条件下的最优解,这与当前PISA测试中的现实问题解决导向不谋而合。

吨的认识教学需要突破传统计量单位教学的窠臼。通过本文分析可见,成功的教学设计应具备三大特征:①多模态感知通道的建立,弥补直接体验的缺失;②真实问题情境的创设,促进数学建模能力发展;③评价体系的立体化设计,实现从知识掌握到思维提升的跨越。未来研究可进一步探索AR/VR技术在吨的感知教学中的应用,通过虚拟现实技术构建港口货运、桥梁建设等微观场景,让学生在沉浸式体验中深化大计量单位认知。