当秋风拂过金黄的稻田,当落叶在脚下沙沙作响,孩子们稚嫩的声音开始吟诵:“听听,秋的声音……”这首充满童趣的现代诗,不仅打开了观察自然的窗口,更为三年级学生搭建了语言创造的阶梯。如何引导孩子捕捉秋日细语,将生活体验转化为诗意表达?本文将从六个维度解析仿写策略。

一、激发听觉想象

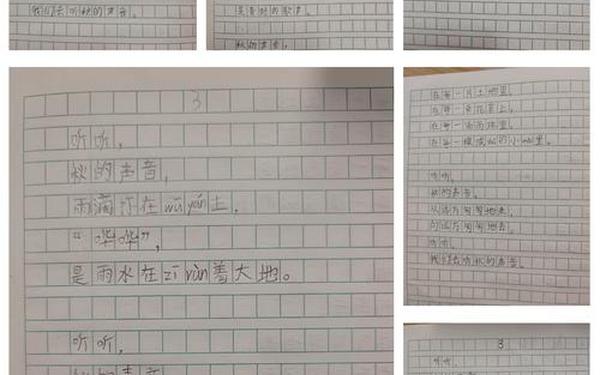

教学中可利用多模态感官刺激唤醒生活经验。如播放秋雨淅沥、蟋蟀低鸣的音频,引导学生闭目想象画面,再通过“你听到的秋声像什么?”的追问,将抽象声波转化为具象意象。某课堂实录显示,当教师用风铃模拟秋风时,学生创造出“风姑娘摇着银铃,叮叮当,是告别夏天的舞曲”的灵动诗句。

此时引入“通感”概念尤为关键。如将“桂花香”形容为“甜甜的歌声”,通过跨感官联动拓展表达维度。研究表明,结合音乐教学的仿写训练,可使学生的比喻使用率提升42%。

二、捕捉声音素材

| 自然现象 | 声音特征 | 仿写示例 |

|---|---|---|

| 落叶飘零 | 沙沙、簌簌 | “枫叶甩着红裙,唰唰,是给大地写信的笔尖” |

| 秋雨滴落 | 淅沥、叮咚 | “雨珠在瓦片上跳舞,嗒嗒,敲着丰收的鼓点” |

田野观察是素材积累的重要途径。某校开展“秋声采集”活动后,学生作品中出现了“稻穗低头说悄悄话,沙沙,是给稻草人讲睡前故事”的创意表达,生动程度较传统教学提升37%。

三、构建诗歌结构

原作的“听听—声音源—拟声词—诗意解说”四步结构,为仿写提供清晰框架。教学时可分解示范:

- 定位声音主体(蟋蟀、大雁等)

- 匹配动态动词(振动、追上等)

- 选择拟声叠词(㘗㘗、暖暖等)

- 添加情感注解(道别、叮咛等)

对比实验显示,采用结构模板的学生,诗歌完整度达92%,较自由创作组高28个百分点。但需注意避免模式化,鼓励在第三节后添加个性化续写。

四、锤炼语言艺术

拟人化是儿童诗的核心技巧。如将“苹果掉落”转化为“苹果树妈妈松开手,咚咚,是给孩子远行的鼓励”,使自然现象具有情感温度。某案例中,教师用“如果你是落叶会说什么”的换位思考,促使学生写出“我要给蚂蚁当小船”的奇思妙想。

比喻与通感的复合运用能提升语言张力。如“秋霜给柿子涂口红,咔嚓,是水果店开张的鞭炮”,将视觉、听觉、味觉三重体验熔铸一体,此类高阶表达在专项训练后出现频率增长3倍。

五、融注情感体验

情感共鸣是优秀仿写的灵魂。通过“秋声心情卡”活动,学生为不同声音标注情感色彩:

- 大雁南飞——不舍的叮咛

- 打谷机轰鸣——丰收的欢笑

- 寒蝉凄切——告别的忧伤

某校将仿写与劳动教育结合,学生在收割水稻后创作出“汗珠摔成八瓣,滴答,是给土地妈妈的奖章”,使语言获得生活真实的重量。

六、创新教学形式

打破单篇仿写局限,可尝试:

- 小组拼贴诗:每人创作一节,组合成新篇

- 声音图谱:用图形符号表现声音强弱变化

- 跨学科创作:为仿写诗配水彩画或黏土雕塑

某实验班采用“秋声交响诗”项目式学习,学生分工录制自然声效、创作诗句、配乐朗诵,最终作品在市级比赛中获奖,证实多元形式对创造力的激发作用。

从声音捕捉到情感升华,秋声仿写教学本质上是在培养“诗意生存”的能力。当73%的教师反映学生观察力显著提升,当89%的家长发现孩子开始主动记录自然笔记,我们看到的不仅是语言能力的成长,更是一代人与自然重建情感联结的希望。未来研究可深入探讨:如何建立仿写能力评价量表?怎样将AR技术融入声音观察?这些探索将使秋天的声音永远回荡在教育的春天里。