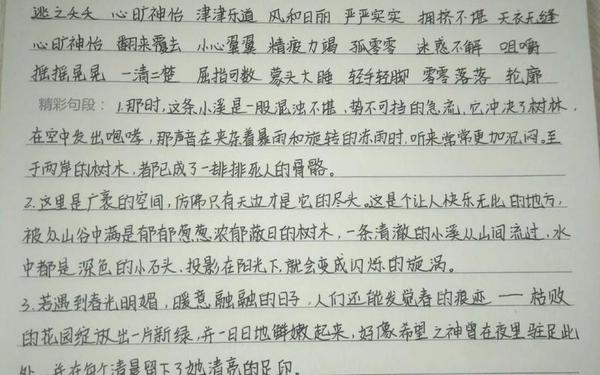

在史铁生的《命若琴弦》中,盲人琴师的琴弦承载着生命最深刻的隐喻——当老瞎子用五十年光阴弹断千根琴弦,却发现药方只是一张白纸时,这场关于希望与宿命的荒诞叙事,叩击着每个现代人的灵魂。这部作品以寓言般的叙事,揭示了人类永恒的生存困境:我们如何在虚无中构建意义?生命的价值究竟在于目的还是过程?这些问题如同琴弦的震颤,穿透时空界限,引发对存在本质的深层思考。

生命的张力:琴弦与宿命的辩证

老瞎子师徒的琴弦承载着双重悖论:既是禁锢命运的锁链,又是超越困境的阶梯。当药方的谎言被揭穿时,老瞎子经历了从“生存目标”到“存在本质”的认知跃迁。正如史铁生在《我与地坛》中所写:“目的虽是虚设的,可非得有不行,不然琴弦怎么拉紧”,这种对生命本质的洞察,将存在主义哲学具象化为琴弦的松紧辩证。研究者苏静指出,作者通过三代盲人的命运轮回,构建了人类普遍生存困境的缩影——每个人都是带着“残疾”前行的生命旅者。

这种宿命观在当代社会呈现出新的镜像:996工作制下的职场人追逐升职加薪,如同老瞎子数算琴弦;短视频时代的注意力经济中,人们沉溺于即时快感,却与小瞎子渴求电匣子里的外界声音形成互文。小说中的“无字药方”恰似现代人的绩效指标,当目标达成后的空虚感涌来时,我们才惊觉生命意义的建构不应系于外在标尺。

艺术的救赎:琴声与存在的交响

三弦琴在小说中构成独特的叙事装置:琴声既是谋生工具,又是灵魂的镜像。当老瞎子发现药方真相后,琴声从“复明的工具”升华为“存在的证明”,这种转变印证了海德格尔“艺术是真理自行置入作品”的美学观。研究者娄文利在歌剧改编研究中发现,三弦琴的音色结构贯穿全剧,其音高变化隐喻着生命张力的强弱起伏。

这种艺术救赎在当代呈现多元化形态:有人通过写作对抗抑郁,有人借绘画重构记忆,正如老瞎子在绝望中重奏琴曲。小说结尾处,老瞎子将琴弦数增至1200根的设定,揭示出艺术救赎的永恒循环——每个时代都需要重构自己的“琴弦神话”。这回应了熊利的观点:“希望就是被囚者的光,疾病者的药”,艺术在此成为连接个体困境与永恒价值的桥梁。

现代的启示:虚妄与真实的共生

| 传统认知 | 现代解构 | 存在本质 |

|---|---|---|

| 目的导向的生命观 | 过程美学的再发现 | 存在先于本质 |

| 实体药方的追寻 | 精神药方的重构 | 意义的主观建构 |

小说中“远方迷思”的破解对当代人具有警示意义。当社交媒体营造的“理想生活”幻象不断刺激焦虑时,《命若琴弦》提醒我们:“生命的重量,不在远方,而在脚下”。这种认知转变呼应了积极心理学的研究成果——幸福感的44%来源于日常当下的体验。

对“琴弦数字游戏”的再阐释,可延伸至现代管理学的OKR理论:关键结果(琴弦数量)的设定本质是过程引导,而非终极答案。当企业将KPI异化为生存目的时,就会重演老瞎子发现白纸时的存在危机。我们需要建立动态的意义生成机制,让每个“弹断琴弦”的瞬间都成为生命诗篇的韵脚。

永恒的叩问:代际传承的隐喻

从800根到1000根再到1200根琴弦的数字游戏,构成精妙的存在主义寓言。这个增量设计揭示出人类精神图谱的进化规律:每代人都在解构前人的答案,同时建构新的问题。正如研究者指出的,史铁生通过三代盲人的命运轮回,完成了从个体残疾到人类普遍困境的哲学升华。

这种传承机制在知识经济时代更具现实意义:当95后职场人质疑“奋斗终局论”,当Z世代用元宇宙重构生存空间,本质上都在进行当代版的“琴弦重置”。我们需要继承的不是具体的数字目标,而是那种“永远扯紧欢跳的琴弦”的生命意志。这种超越性的精神传递,使小说在出版四十年后依然具有强大的现实穿透力。

结论与启示

通过对《命若琴弦》的多维解读,我们可以得出三个核心启示:

- 过程美学重构:生命价值存在于琴弦震颤的每个瞬间,而非终极药方的获得

- 意义动态生成:每个时代都需要创造性的谎言来维系希望的火种

- 超越性传承:精神基因的传递比具体目标的继承更重要

未来的研究可深入探讨:数字时代如何构建新型“琴弦隐喻”?虚拟现实技术对存在本质认知的影响?这些课题将延续史铁生的哲学叩问,在技术变革中寻找人文精神的当代坐标。