在小学语文教材中,古诗始终是承载中华文化精髓的重要载体。部编版三年级下册共收录14首古诗,贯穿全册六个单元,通过不同历史时期、不同题材的经典作品,构建起儿童认知传统文化与自然美学的桥梁。这些诗作不仅包含杜甫、苏轼等唐宋名家的传世之作,更以节气时序、山水田园等主题,编织出立体的文化认知网络。

一、古诗选编的立体维度

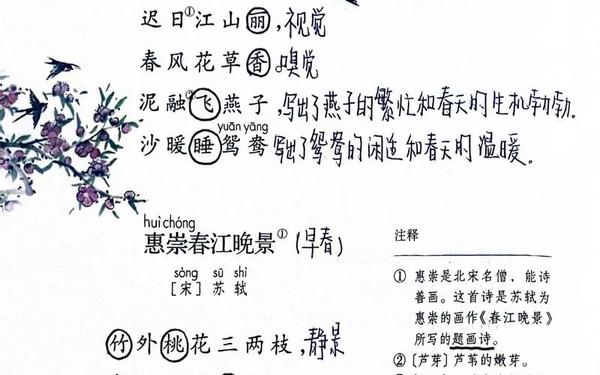

本册古诗的编选凸显三大特色:时间脉络的完整性与空间意象的多元性。从杜甫《绝句》中"迟日江山丽"的春日盛景,到曾几《三衢道中》"梅子黄时日日晴"的初夏行旅,时序更迭在诗句中形成闭环,使儿童得以感知自然节律的哲学内涵。

在空间维度上,既有苏轼《惠崇春江晚景》的江南水乡画卷,也有王维"独坐幽篁里"的隐逸山林。这种编排策略打破了传统教材按朝代分类的局限,通过"春江—山行—田园—边塞"的意象组合,构建起多维审美空间。

二、教学策略的实践创新

针对三年级学生认知特点,古诗教学呈现三大方法论突破:

| 教学策略 | 典型应用 | 能力培养 |

|---|---|---|

| 图文互证法 | 《绝句》插画与"泥融飞燕子"动态解析 | 空间想象力 |

| 声韵体悟法 | 《惠崇春江晚景》平仄格律吟诵训练 | 语言感知力 |

| 生活迁移法 | 《三衢道中》梅雨季节观察日记写作 | 现实联结力 |

以《三衢道中》教学为例,教师通过"泛尽—却山行"的动词推敲,引导学生体会古诗炼字之妙。当学生将"添得黄鹂四五声"转化为春游习作素材时,实现了从文本解读到创作表达的跨越。

三、审美素养的梯度培育

教材通过阶梯式设计培育审美能力:初级阶段侧重意象捕捉,如《绝句》教学中对"鸳鸯—燕子"动静对比的解析;进阶阶段强调情感共鸣,在《元日》"总把新桃换旧符"中体会岁月更迭的复杂心绪。

高阶审美体现在文化符号解码层面。当学生理解《清明》中"雨—酒—牧童"构成的生死对话系统,便能触达中国文学特有的含蓄表达传统。这种认知升级路径,在苏轼"蒌蒿满地芦芽短"的虚实相生手法教学中尤为显著。

四、文化传承的现代转译

古诗教学正经历从知识传递到价值重构的转型。在《九月九日忆山东兄弟》教学中,教师引导学生将"遍插茱萸少一人"的思念,转化为对现代通讯技术的文化反思,这种古今对话使传统意象获得新生。

数字技术的介入开创了全新传承模式。AR技术还原《江南春》"南朝四百八十寺"的盛景,语音识别系统分析《鹿柴》回声韵律,这些创新实践使古诗学习突破时空限制,形成沉浸式文化体验场域。