| 视角 | 核心特征 | 典型表述 | 来源 |

|---|---|---|---|

| 人文主义 | 理想与现实的撕裂 | "时代整个儿脱节了" | |

| 精神分析 | 俄狄浦斯情结 | 对母亲爱恨交织 | |

| 后现代主义 | 意义的不确定性 | "文本的开放性结构" |

当丹麦王子在埃尔西诺城堡的阴影下发出"生存还是毁灭"的诘问时,这个文学史上最复杂的灵魂便开启了人类对自我认知的永恒叩问。四百年来,《哈姆雷特》的阐释史犹如一面棱镜,折射着不同时代的思想光谱。正如剧中波洛涅斯所言:"这虽是疯狂,却有章法在其中",每个读者都在莎士比亚构建的迷宫中寻找着自己的阿里阿德涅之线。

一、悲剧内核的多元性

哈姆雷特的形象悖论植根于文艺复兴时期的人文主义困境。作为"人文主义者的理想人物",他的博学与敏感使他既能洞察"整个脱节的时代",却又深陷行动力的瘫痪。这种矛盾在第三幕的独白中达到顶点——当他手握却放弃复仇机会时,展现的不仅是道德困境,更是人类理性与本能较量的永恒命题。

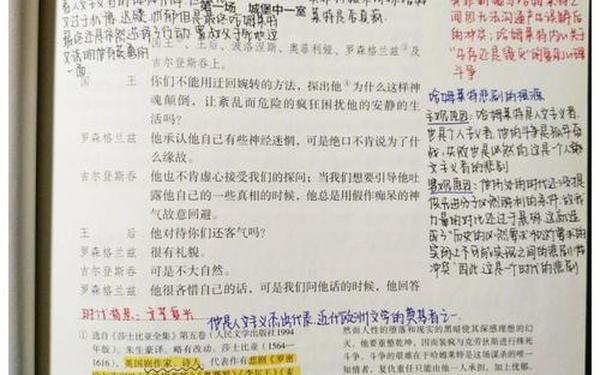

精神分析学派为这种矛盾提供了新的注脚。弗洛伊德将哈姆雷特的延宕解释为俄狄浦斯情结的投射,这种解读在20世纪引发激烈争论。剧中他对母亲既怜悯又厌恶的复杂情感,以及反复出现的"床帏"意象,确实为心理分析提供了文本依据。但正如孙绍振教授指出的,过度依赖单一理论框架可能导致"将哈姆雷特简化为病理样本"。

二、文本结构的开放性

莎士比亚创造的叙事迷宫为多元解读提供了结构性基础。剧中大量的潜台词、戏中戏设计以及人物对话的含混性,构成了德里达所说的"延异"空间。例如奥菲利娅发疯时吟唱的歌谣,既是精神崩溃的表现,也可解读为对男性话语权的解构。

后现代主义研究揭示,剧本中至少有23处关键情节存在多种解释可能。哈姆雷特与雷欧提斯的决斗场景,既可视作命运悲剧的高潮,也可理解为权力机制运作的隐喻。这种"普遍的情节偶然性"使文本成为永远未完成的阐释场域。

三、接受美学的嬗变轨迹

从新古典主义时期将哈姆雷特贬为"缺乏英雄气概的疯子",到浪漫主义时代将其奉为"思想的巨人",接受史本身就是部观念变迁史。歌德的著名论断——"这株橡树被栽在名贵花瓶里",恰反映了启蒙时代对理性局限的认知。

当代阐释更强调文化语境的互动。在东方解读中,哈姆雷特常与"孝"的观产生共鸣;女性主义批评则关注乔特鲁德与奥菲利娅的沉默叙事。这种跨文化阐释的差异,印证了伽达默尔"视域融合"理论的当代价值。

四、教育场域的阐释边界

当"一千个哈姆雷特"成为语文课堂的流行口号时,孙绍振教授发出了理性警示:"不是所有解读都具有公共有效性"。这种批判直指当下教育实践中存在的阐释失范——将文本任意附会为个人情绪的宣泄场。

有效的文学教育应建立"阐释的三重约束":文本的语义锚点、作者的创作语境、阐释的学术传统。如哈姆雷特对奥菲利娅的情感,既有"忏悔多于爱情"的文本证据,也需放置在文艺复兴时期贵族婚恋观的框架中理解。

在这场永无止境的阐释之旅中,我们既需警惕相对主义的泥潭,也要守护多元对话的空间。未来的《哈姆雷特》研究或许可在以下方向深入:运用数字人文技术追踪阐释谱系的演化路径;建立跨媒介阐释的对话机制;探索经典文本在人工智能时代的阐释。正如剧中霍拉旭的"你们可以听到残暴、诡异、逆伦的故事",但更重要的是,每个时代都该书写属于自己的阐释篇章。