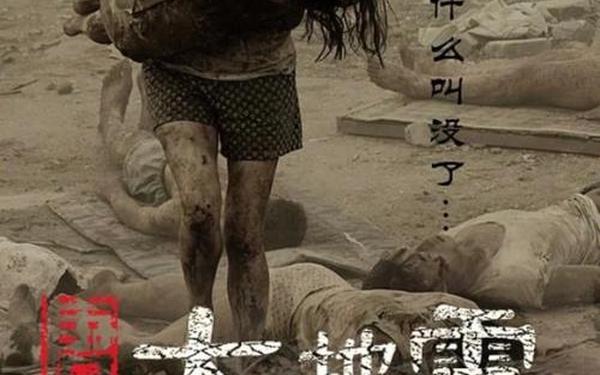

在中国灾难电影史上,《唐山大地震》以其独特的艺术表达和深刻的人文关怀占据着重要地位。这部改编自张翎小说《余震》的影片,通过视听语言的精心设计,将天灾的残酷与人性的坚韧交织成一幅震撼心灵的画卷。导演冯小刚以家庭为切口,用23秒的地震场景和32年的情感余震,重新定义了灾难片的叙事维度,既是对历史创伤的集体回望,也是对个体生命价值的深情叩问。

一、视觉与听觉的冲击

影片开场的7分钟地震场景堪称灾难美学的典范。成千上万只蜻蜓的异常迁徙、鱼缸中金鱼的躁动,这些充满预兆性的意象通过航拍镜头展现,形成强烈的视觉压迫感。当楼板轰然倒塌的瞬间,导演采用快速切换的蒙太奇手法:方大强冲入危楼的摇晃镜头与元妮雨中哭喊的中景无缝衔接,将物理空间的崩塌与情感世界的溃败双重叠加,创造出令人窒息的悲剧张力。

| 视听元素 | 艺术表现 | 情感映射 |

|---|---|---|

| 俯瞰镜头 | 地震后唐山全景呈现 | 集体创伤的视觉量化 |

| 灰白调性 | 贯穿全片的冷色基底 | 记忆的褪色与伤痛沉淀 |

| 大调式配乐 | 30余段力量型旋律 | 苦难中的生命韧性 |

在音乐设计上,作曲家王之一突破灾难片惯用的悲怆小调,转而采用大调式音乐架构全片。这种反向创作策略在方登母女相认场景达到高潮:当《心经》的梵音伴随纪念墙的长镜头缓缓升起,佛教音乐的空灵与纪实影像的真实形成复调结构,既超脱生死又扎根现实。声画对位中,观众得以窥见导演对灾难美学的哲学思考——毁灭与救赎本是一体两面。

二、叙事结构的颠覆

与传统灾难片的宏大叙事不同,《唐山大地震》将镜头对准普通家庭的命运褶皱。通过元妮"救弟弟"的生死抉择,影片建构起三重叙事时空:1976年唐山的地动山摇、2008年汶川的灾难回响,以及横亘其间的32年情感冰封期。这种"创伤记忆-现实触发-情感解冻"的螺旋结构,使个体命运成为丈量时代变迁的标尺。

原著小说《余震》的改编策略耐人寻味。冯小刚刻意弱化历史事件的宏观叙述,转而强化家庭的微观透视。当方登在汶川目睹母亲为救女锯腿的镜像场景时,双重时空的互文不仅完成叙事闭环,更形成情感共振波——不同世代的灾难记忆在人性光辉中达成和解。这种"以小见大"的叙事智慧,使影片超越灾难类型片的窠臼,升华为中国家庭的精神史诗。

三、人物塑造的张力

徐帆饰演的李元妮堪称中国银幕上最复杂的母亲形象。地震当晚红裙的艳色与余生灰衣的暗调形成强烈对比,这个视觉符号暗示着人物从鲜活少妇到"活死人"的精神嬗变。她32年坚守废墟的行为,既是对亡灵的执念,也是自我惩罚的仪式,直到那句"倒塌房"变"百货大楼"的台词出现,城市化进程与个体记忆的冲突才彻底爆发。

张静初饰演的方登则构成叙事的暗线脉络。从震后尸堆中机械敲击石板求生,到成年后反复堕胎的自毁倾向,这个角色始终在"被遗弃感"中挣扎。养父陈道明书房对话的伦勃朗式布光,将人物内心的明暗交界刻画得入木三分,暖色台灯投射的面部三角光,恰似未愈伤口的形状。当她在汶川见证生命救援的集体叙事时,个体创伤最终在更宏大的情感共同体中得到消解。

四、困境的镜像

影片核心的抉择——"救弟弟还是救姐姐",本质是儒家与现代价值的剧烈碰撞。元妮那句"救弟弟"的唐山方言,不仅撕裂了家庭纽带,更暴露出传统宗法制度中的性别偏见。这种集体无意识在汶川救援场景中得到反向映照:当90后消防员坚持"两个都救"时,新旧价值观的代际更迭跃然银幕。

冯小刚对商业元素的运用暗含文化批判。方达南下创业的剧情线,暗合改革开放后个体户崛起的历史轨迹;杭州城的俯拍镜头与唐山废墟形成空间对话,物质主义的玻璃幕墙映照着精神荒原的裂痕。这种将家庭剧嵌入时代变迁的创作手法,使影片获得超越类型局限的思想重量。

《唐山大地震》的突破性在于将灾难类型片转化为中国家庭的精神解剖图。通过视听语言的创新融合、叙事结构的时空折叠、人物塑造的心理纵深,影片构建起多声部的记忆场域。那些灰白影像中的血色记忆、大调旋律里的无声哭泣,共同编织成属于整个民族的情感编年史。未来的灾难片创作或可从中获得启示:真正的救赎不在特效构筑的视觉奇观中,而在人性微光的永恒照亮里。