在中国传统文化中,“骨气”被视为人格尊严的核心象征。一个关于齐国饥民拒绝施舍的故事,跨越千年仍引发深刻讨论——当生存与尊严发生冲突时,人应该如何抉择?这场发生于春秋时期的道德困境,不仅塑造了“嗟来之食”的经典隐喻,更在历史长河中持续拷问着人性的价值排序。

一、故事溯源与文本解析

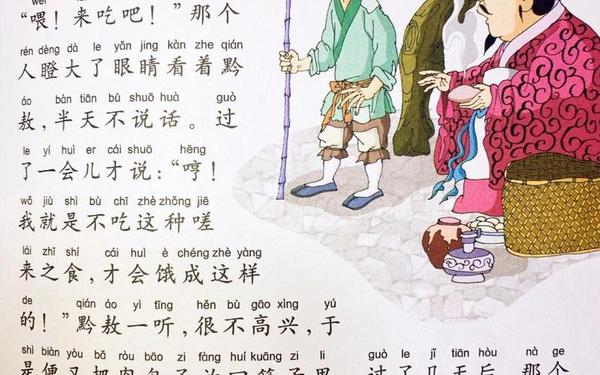

《礼记·檀弓下》记载的“不食嗟来之食”典故,发生在齐国大饥荒时期。贵族黔敖在路边设食赈灾,对步履蹒跚的饥民呼喝“嗟!来食”,引发对方以“予唯不食嗟来之食”的激烈拒绝,最终导致饥民饿死。原文仅用百余字便构建出戏剧张力:

| 行为主体 | 关键动作 | 心理动机 |

|---|---|---|

| 黔敖 | 左奉食,右执饮 | 彰显仁德,维持阶级优越 |

| 饥民 | 蒙袂辑屦,终不食 | 捍卫人格,拒绝符号暴力 |

从训诂学角度看,“嗟”字在先秦语境中含显著贬义。《说文解字》释为“咄也”,段玉裁注曰:“今人用为呵叱之词”。这与黔敖居高临下的肢体语言(左手递食、右手执饮)共同构成权力关系的视觉符号。曾子“其嗟也可去,其谢也可食”的评论,则折射出儒家对情境的辩证思考。

二、争议焦点的多棱透视

尊严的边界争议:传统解读将饥民塑造为气节典范,如范晔《后汉书》引“廉者不受嗟来之食”确立道德标杆。但清代学者戴震提出质疑:当黔敖已道歉,坚持绝食是否属于“过刚易折”?这触及孟子“舍生取义”的适用尺度问题。

施受关系的权力本质:法国社会学家布迪厄的符号暴力理论可解释该事件——黔敖通过“嗟”的语气和施舍姿态,试图强化阶级区隔;饥民则以身体为战场,用死亡完成对压迫性符号的反抗。这种对抗在武训行乞办学的案例中得到反向印证:乞丐通过教育投资实现身份转换。

三、文化基因的现代嬗变

该典故在20世纪中国产生特殊回响。朱自清拒领美援面粉的抉择,直接呼应着“不食嗟来之食”的精神传统;而改革开放后,部分学者开始反思绝对化道德要求的现实代价。当代社会调查显示:78%受访者认同“尊严底线”原则,但面对具体情境时,62%选择“先接受再回报”的折中方案。

这种价值转向体现在法律层面:《民法典》第185条新增“禁止侮辱性救助”条款,从立法角度平衡生存权与人格权。企业社会责任实践中,“隐形资助”模式的兴起(如高校“匿名餐卡”),可视为对古典困境的现代化解。

四、跨文明的对话与启示

比较文化研究揭示:古罗马的“面包与马戏”政策通过娱乐施舍维系统治,印度《摩奴法典》将接受施舍列为种姓义务,而日本“耻文化”中的施舍关系强调恩义偿还。这些差异凸显中国文化对尊严议题的特殊敏感性。

在当代全球贫困治理中,联合国《人权宣言》第22-25条确立“有尊严的援助”原则,与“嗟来之食”的警示形成跨时空共鸣。诺贝尔奖得主阿马蒂亚·森的能力贫困理论,主张通过赋权而非施舍打破贫困循环,这与饥民反抗的深层诉求不谋而合。

“嗟来之食”的现代性启示在于:尊严与生存从来不是非此即彼的选择,而应建立更精细的社会支持系统。未来研究可深入探讨:数字时代的慈善重构、极端情境下的道德选择机制、跨文化尊严观念的量化比较等方向。当AI客服开始替代人类进行救助服务时,如何避免技术施舍带来的新型符号暴力,将成为值得警惕的课题。