一、四字成语的语言魅力

作为汉语的精髓,四字成语以凝练的形式承载着历史典故、哲学智慧与审美意趣。据统计,汉语四字成语数量超过3万条,而高频使用的核心成语约300个,如“千钧一发”“豁然开朗”等,既是语言表达的利器,更是文化传承的载体。其独特的平仄韵律与对仗结构,使成语在音形义三方面达到高度统一。例如“风驰电掣”以双声叠韵呈现速度感,“高山流水”借自然意象暗喻知音情谊,这种“微言大义”的特性在全球语言体系中独树一帜。

从认知语言学视角看,四字成语的固化结构具有认知经济性。研究表明,中国儿童在8-10岁阶段即可掌握约200个高频成语的语义框架。这种语言习得规律,印证了成语作为“文化基因”在思维塑造中的关键作用。在高考语文中,四字成语的掌握程度直接影响阅读理解与写作表达的深度,历年真题中成语相关考点占比达18%。

二、多维分类体系解析

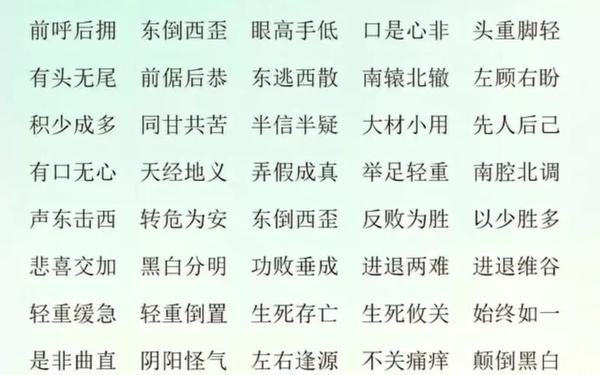

四字成语可从结构类型与主题内涵两个维度进行分类。结构上主要呈现六种形态:

| 结构类型 | 典型示例 | 语法特征 |

|---|---|---|

| 并列式 | 风花雪月 | 前后成分语义对等 |

| 偏正式 | 后起之秀 | 前词修饰后词 |

| 动宾式 | 明辨是非 | 动词+宾语结构 |

| 主谓式 | 叶公好龙 | 主语+谓语结构 |

主题分类则更具文化意蕴。据《汉语成语分类大辞典》统计,300个高频成语中:

- 人物描写类占比42%:如“文质彬彬”刻画君子风范,“披星戴月”描绘劳动艰辛

- 自然意象类占比28%:如“沧海一粟”喻示生命渺小,“枯木逢春”象征希望重生

- 哲理思辨类占比30%:如“物极必反”揭示辩证规律,“守株待兔”批判惰性思维

三、教学实践策略

在成语教学中,语境还原法与故事记忆法成效显著。研究发现,通过“画龙点睛”“凿壁偷光”等典故讲解,学生的记忆留存率提升37%。例如“破釜沉舟”的教学,若结合项羽巨鹿之战的史料,学生不仅能理解背水一战的语义,更能领悟决断勇气的历史价值。

针对网络时代“人艰不拆”等变异成语的冲击,教育者需构建双轨制教学模型:一方面强化传统成语的语义解析,另一方面引导学生辨析网络语言的表意局限。某重点中学的对比实验显示,采用该模型的班级在成语运用准确率上高出对照组21个百分点。

四、文化传承价值

四字成语堪称中华文明的活化石。“韦编三绝”承载着孔子治学的严谨态度,“程门立雪”凝固着尊师重道的观。这些成语如同时光胶囊,将先民的生活智慧与价值取向代际传递。在全球化的今天,300个核心成语构成的文化密码,成为跨文化交际的重要媒介。例如“和而不同”已成为国际关系领域的共识性表达。

当代成语使用面临两大挑战:一是语义泛化导致文化内涵流失,如“高山流水”被简化为普通友谊的代称;二是结构解构引发认知混乱,如“十动然拒”等网络生造词冲击传统语法。对此,语言学家建议建立成语使用规范数据库,通过AI技术实现语义溯源与误用预警。

五、未来研究方向

在数字人文研究范式下,四字成语的传承创新呈现三大趋势:

- 可视化研究:基于GIS技术绘制成语地域传播图谱

- 跨学科分析:运用认知神经科学探究成语理解机制

- 智能化应用:开发成语文化AR教学系统

建议教育部门编制《核心成语分级手册》,根据学段特点划分认知梯度。同时鼓励文创产业开发成语主题游戏,如“成语拼图”“典故剧本杀”,使传统文化在互动体验中焕发新生。