在小学语文教育中,写作能力的培养是学生语言综合运用的核心环节。四年级上册语文教材以“自然奇观”为单元主题,通过第一单元《习作1:推荐一个好地方》的教学设计,引导学生从观察、体验到表达,逐步掌握写景作文的基本方法。而整个四年级1-8单元的作文训练,则涵盖叙事、说明、想象等多种文体,构建起学生从单一描写到综合表达的写作能力体系。本文将从主题解析、写作方法、教学策略等方面,系统探讨这一阶段的作文教学特点。

一、主题解析与目标设定

四年级上册第一单元作文以“推荐一个好地方”为核心任务,其教学目标是帮助学生建立“观察-筛选-表达”的写作思维链条。通过教材提供的江南古镇、游乐场、书店、小树林等范例图片,学生需要学会抓住场景的“特别之处”,例如古镇的屋檐雕花与青石板路形成的时空错位感,或树林中光影交织形成的动态画面。这种训练不仅培养细节观察能力,更启发学生理解“独特视角”在写作中的重要性。

整套教材的作文主题设计呈现阶梯性特征:第二单元侧重“小小动物园”的人物特征描写,第三单元要求编写观察日记,后续单元逐步引入神话改编、生活万花筒等复杂主题。这种编排符合儿童认知发展规律,从具象到抽象,从模仿到创造,最终实现《语文课程标准》提出的“能不拘形式地写下见闻、感受和想象”的学段目标。

| 单元 | 作文主题 | 能力培养重点 |

|---|---|---|

| 第一单元 | 推荐一个好地方 | 观察筛选、特征描写 |

| 第四单元 | 我和__过一天 | 想象创作、情节设计 |

二、写作方法与技巧

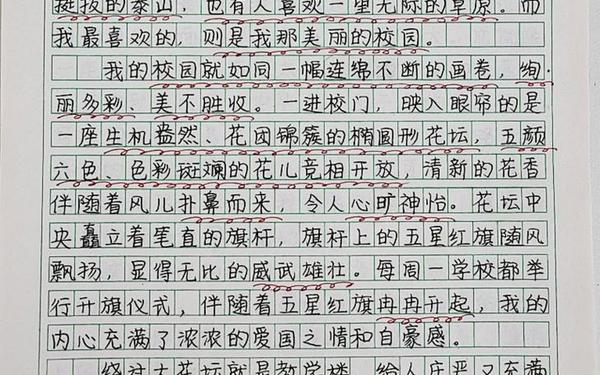

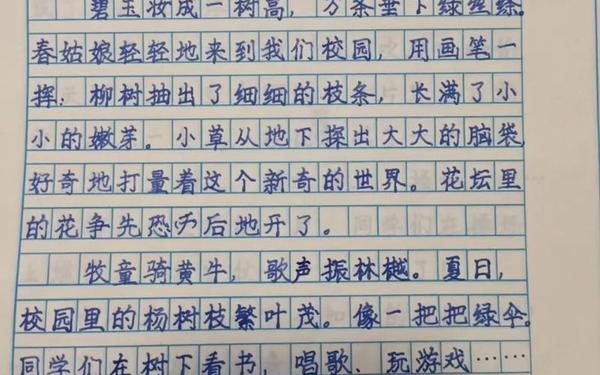

在第一单元教学中,教师常采用“五感联想法”拓展写作维度。例如描述游乐场时,不仅写视觉上的旋转木马,更强调听觉上的欢笑声、触觉上的风拂面庞、嗅觉中的棉花糖甜香。这种多维度描写使文字更具感染力,正如例文《黄山日出》通过“鱼肚白转成粉红色”“山风带来凉意”等细节,让读者身临其境。

文章结构训练是另一重点。教材建议采用“总分总”模式:开篇点明推荐理由,中间分述景观特色、人文活动、个人体验,结尾升华情感。如优秀习作《我爱家乡的湖》先以排比句引出主题,再分述静湖如镜、雨湖似锦的不同美态,最后抒发对故乡的眷恋。这种结构训练为学生建立清晰的写作框架,避免内容散漫。

三、教学策略与实践

情境创设是激发写作兴趣的关键。教师通过多媒体展示九寨沟的四季变化、敦煌莫高窟的壁画光影,引导学生展开“头脑风暴”。在《鸟的天堂》课文教学中,有教师设计“如果你是导游”的角色扮演活动,让学生用解说词形式描述场景,这种转化训练显著提升语言表现力。

个性化指导策略包括“分层批改”和“同伴互评”。针对写作基础薄弱的学生,教师侧重指导段落衔接和词语替换;对能力较强者,则引导使用比喻、拟人等修辞手法。例如将“树叶摇晃”改为“银杏叶跳着金色的华尔兹”,使文字更具画面感。同伴互评环节中,学生通过“三明治法则”(肯定优点-建议改进-鼓励提升)进行交流,既保护写作热情,又促进反思提升。

四、评价与改进方向

当前作文评价存在两大痛点:一是批改标准模糊,二是反馈效果有限。研究显示,超60%的教师认为“修改意见难以转化为学生实际改进”。建议建立“三维评价体系”:基础维度(字词句)、内容维度(主题明确/细节丰富)、创新维度(独特视角/个性表达),每个维度设置星级评分,使学生清晰认知进步空间。

未来研究可探索人工智能辅助写作教学。例如利用NLP技术分析学生作文中的高频错误,自动生成针对性练习;或通过VR技术创设虚拟写作场景,如让学生在数字敦煌洞窟中观察壁画细节后再进行描写。这种技术融合既能解决师资不均衡问题,又能提升学习趣味性。

四年级作文教学是培养学生语言表达能力的关键阶段。通过系统化的主题设计、多元化的教学方法以及创新性的评价体系,能够有效提升学生的写作素养。建议教师在保持传统教学优势的基础上,加强跨学科整合(如美术构图与写作结构的类比教学),同时开发家校协作的写作实践项目(如家庭微游记创作),让写作真正成为记录生活、表达思想的工具。