《围城》是钱钟书先生唯一的长篇小说,以幽默犀利的笔触描绘了抗战时期知识分子的群像。这部作品通过主人公方鸿渐的人生轨迹,揭示了婚姻、事业、自我与社会之间的多重困境,展现了一幅“城外的人想冲进去,城里的人想逃出来”的荒诞图景。以下从四个维度展开对《围城》的阅读思考:

一、婚姻围城:理想与现实的撕裂

方鸿渐与孙柔嘉的婚姻是全书最深刻的隐喻。两人的结合源于旅途中的偶然与算计,孙柔嘉以“柔弱”为武器,步步为营地编织情感陷阱,而方鸿渐则在优柔寡断中半推半就。婚后,他们陷入婆媳矛盾、姑母干涉、经济拮据的泥潭,曾经的温情被琐碎争吵消磨殆尽。钱钟书借杨绛之言点破婚姻本质:“围城”内外不过是视角的差异,爱情的光环褪去后,人性的自私与妥协暴露无遗。

如方鸿渐感慨:“结婚无需太伟大的爱情,彼此不讨厌已够资本。”这揭示了婚姻中理想主义的幻灭——人们渴望用婚姻填补孤独,却又在亲密关系中陷入新的囚笼。

二、事业围城:知识分子的精神困境

方鸿渐的“克莱登大学”,是知识分子虚荣与无能的缩影。他在三闾大学目睹学术界的倾轧:李梅亭的伪善、高松年的权术、韩学愈的学术造假……这座本应承载理想的象牙塔,实则充斥着利益交换与派系斗争。钱钟书以辛辣讽刺揭穿知识分子的“体面”假象:他们满口西方理论,骨子里却深陷传统糟粕,既无力改变时代,又无法摆脱自身局限。

方鸿渐最终逃离三闾大学,却落入报馆职场的平庸,印证了赵辛楣的评价:“你不讨厌,可是全无用处。”这种“清醒的无力感”正是那一代知识分子的集体悲剧。

三、社会围城:新旧文化的碰撞与异化

小说背景设定于中西文化剧烈碰撞的20世纪30年代。方鸿渐留洋归来,既抗拒封建包办婚姻,又无法挣脱父权阴影;既嘲讽旧式家庭的迂腐,又在孙柔嘉的姑母面前自卑于“寒门”出身。这种矛盾映射了整个时代的文化撕裂:旧道德崩塌,新文明未立,人们在传统与现代的夹缝中迷失。

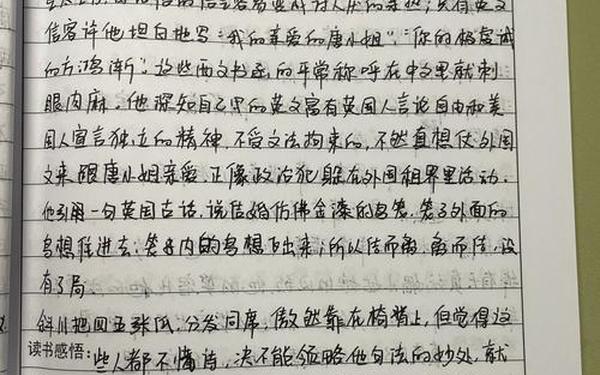

钱钟书通过苏文纨的堕落深化批判:这位留洋博士最终沦为囤积居奇的市侩商人,象征着知识分子在乱世中的精神溃败。而唐晓芙作为书中唯一的“白月光”,其纯洁性恰恰反衬出周围世界的污浊,暗示理想人格在现实中的难以容身。

四、语言艺术:幽默外壳下的哲学追问

《围城》的语言风格独树一帜,钱钟书以博学与机锋构建了一座比喻的宝库。例如将鲍小姐的诱惑比作“熟肉铺子”,将演讲者的紧张形容为“处女作发表”,将知识分子的清高讽为“刺猬的体面”。这些比喻既充满喜剧色彩,又直指人性弱点,让读者在笑声中体味苦涩。

书中金句频出,如“天下只有两种人:一串葡萄到手,一种人挑最好的先吃,另一种人留最好的最后吃。”这种对人性二元对立的洞察,将琐碎日常升华为哲学思辨,赋予小说超越时代的寓言性。

破局之道——清醒与主动

《围城》的终极启示在于:人生的困境本质上是自我的投射。方鸿渐的悲剧源于被动——他任由命运推搡,从未真正掌控人生。而现代人面对“围城”,更需要两种智慧:

1. 清醒认知:看透“围城”的虚妄,明白任何选择皆有代价,如杨绛所言:“既入围城,也要造梯子探出身放空。”

2. 主动建构:如赵辛楣般在现实中保持底线,或如唐晓芙般以纯粹抵御污浊,在妥协与坚持间寻找平衡。

最终,“围城”并非牢不可破的宿命,而是人性试炼的镜像。当我们以赤子之心直面生活的荒诞时,或许能在城墙的缝隙中窥见自由的微光。