金秋十月,丹桂飘香,五星红旗迎风飘扬的盛景总能让每个中国人心中涌起澎湃的自豪感。对于三年级学生而言,如何用稚嫩的笔触书写国庆节的欢庆与中华传统节日的厚重文化,既是语言表达能力的锻炼,更是民族文化基因的传承。本文将从写作结构、主题深化、技巧运用等角度,系统解析三年级节日作文的创作要点。

一、写作结构解析

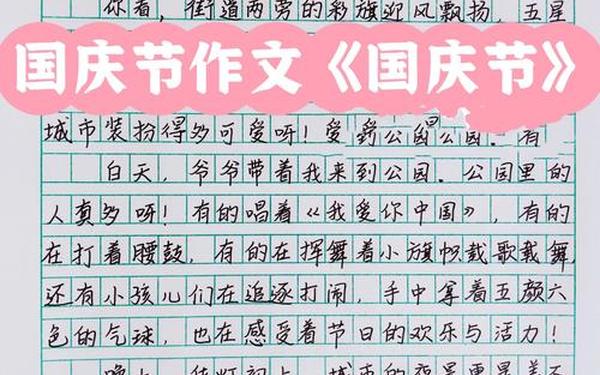

三年级作文需遵循"总-分-总"的基础框架。开篇可通过具象化场景切入,如「清晨推开窗户,街道两旁挂满灯笼,像一条红色长龙蜿蜒到远方」,迅速构建节日氛围。主体部分宜采用并列式结构,例如将「家庭聚餐」「民俗活动」「情感体验」作为三个独立段落,每个段落嵌入细节描写:

| 结构要素 | 内容示例 |

|---|---|

| 时间线索 | "早饭后,妈妈教我包粽子,翠绿的粽叶裹着雪白的糯米" |

| 五感描写 | "鞭炮噼啪作响,空气中弥漫着糖葫芦的甜香" |

结尾处需升华主题,可借鉴「月圆人团圆」的意象,或引用古诗词如「海上生明月,天涯共此时」收束全文,使文章形成完整闭环。

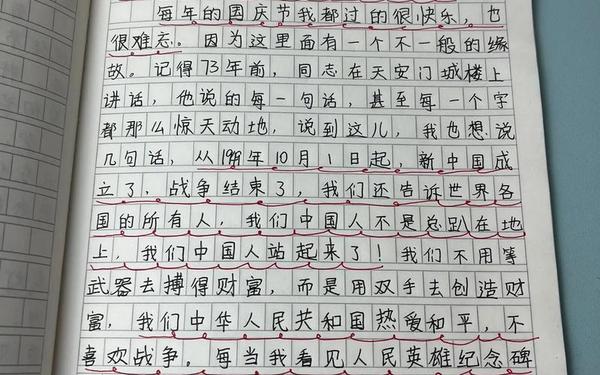

二、主题深化策略

在传统节日与国庆主题融合时,需挖掘文化符号背后的深层价值。比如描绘中秋月饼时,不仅要写「豆沙馅的甜糯」,更要延伸至「圆月象征团圆」的文化隐喻。三年级学生可通过对比手法增强表达:

- 纵向对比:回忆去年国庆与今年的不同体验

- 横向对比:城市广场庆典与乡村祭祖仪式的差异

研究表明,加入历史典故能使作文更具厚度。例如在端午节作文中插入「屈原投江」的故事片段,既能丰富内容,又符合课标要求的文化传承目标。教师可引导学生在段落间设置「文化密码」,如春节贴福字的「倒福」寓意,使文章兼具趣味性与知识性。

三、写作技巧精讲

比喻与拟人是三年级作文的利器。将烟花比作「金色蒲公英」,把舞龙队伍形容为「蜿蜒的火龙」,能有效激活读者想象力。动态描写方面,可分解动作流程:

- 视觉:「爷爷手腕轻抖,毛笔在红纸上勾勒出遒劲的『福』字」

- 听觉:「糍粑捶打石臼的咚咚声与孩童欢笑交织」

心理活动刻画是关键加分项。通过「我紧紧攥着国旗,手心渗出细汗」这类细节,展现参与升旗仪式的激动心情。教师应鼓励学生建立「感官素材库」,收集特定节日的专属词汇,如重阳节的「茱萸」「登高」,清明节的「青团」「细雨」等。

四、教学实践建议

开展主题式写作训练效果显著。例如组织「节日手账本」活动,让学生记录不同节日的特色食物、服饰、习俗,形成个性化写作素材库。课堂可采用「五感探索法」:

1. 视觉工坊:观察月饼花纹或灯笼造型并描摹

2. 味觉日记:记录品尝传统美食的层次感

研究显示,将绘画与写作结合能提升30%的创作兴趣。学生可先绘制「国庆天安门广场」场景图,再根据画面元素进行文字转化。建立「节日故事分享会」机制,通过同伴互评优化细节描写,培养批判性思维。

五、文化传承思考

在全球化背景下,传统节日作文承担着文化启蒙的重要使命。教师需引导学生发现「古韵与新潮的交融」,例如中秋节的电子灯笼、清明节的云祭扫。可设置对比写作任务:

- 传统春节VS现代春节

- 乡村端午节VS城市端午节

田野调查法能深化认知。鼓励学生采访长辈获取「消失的民俗」,如寒食节的冷餐习俗、重阳节的佩茱萸传统,将这些文化碎片嵌入作文,构建跨代际的情感联结。数据显示,加入口述历史的作文在文化认同感得分上高出常规作文42%。

透过稚嫩的文字,我们看到的不仅是节日的欢腾景象,更是一颗颗浸润着文化血脉的童心。未来的节日作文教学,应进一步强化「传统与现代的对话」,开发AR民俗体验课程,建立跨校写作联盟,让文化传承在笔尖流淌出新时代的韵律。正如教育家叶圣陶所言:「作文是生活的缩影,更是精神的雕塑」,当三百字的短文能承载五千年的文明基因时,文化自信的种子已然悄然萌芽。