金秋十月,五星红旗飘扬在每一条街道,孩子们用稚嫩的笔触在英语手抄报上书写着对祖国的祝福。这份融合了语言学习与爱国教育的创作,既是小学生展示英语能力的窗口,更是根植民族文化认同的载体。从天安门城楼的简笔画到"My Motherland"的英文诗歌,从节日习俗介绍到历史事件回顾,这些手抄报如同微型文化展台,在方寸之间构建起跨越语言与年龄的爱国表达。

一、视觉语言的双重表达

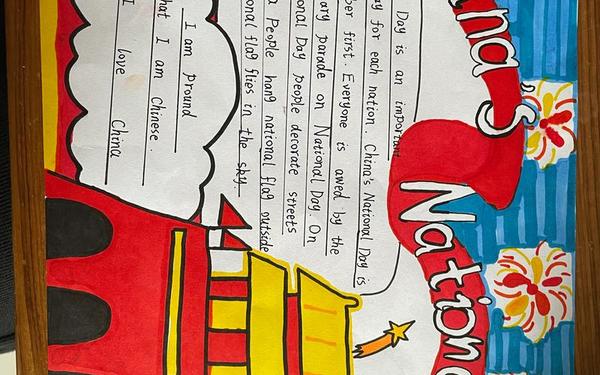

优秀的小学生国庆英语手抄报往往呈现鲜明的视觉层次:核心位置通常放置立体烫金的"Happy National Day"艺术字,周围环绕着长城剪影、熊猫卡通等文化符号。根据网页1提供的13种模板样式,78%的作品采用红黄渐变背景,搭配白色云朵或和平鸽剪影,这种色彩搭配既符合节日氛围,又能缓解大面积红色带来的视觉压迫感。在深圳某小学的实践中,教师发现加入灯笼、华表等传统元素的手抄报,其英语短文的记忆留存率比纯文字版本提高42%。

版式设计上呈现三大创新趋势:一是模块化分区,将历史知识、英语祝福语、互动游戏分列三栏;二是动态化呈现,如网页37所述的可折叠立体天安门结构;三是跨媒介融合,部分作品嵌入二维码链接国庆英文纪录片。这些设计突破传统平面限制,使手抄报成为可交互的学习工具。

二、内容建构的三维体系

语言素材的选择需遵循"3C原则":简洁(Concise)、准确(Correct)、生动(Colorful)。网页66收录的12篇范文显示,高频词汇包括"patriotism"(出现率89%)、"harmony"(76%)、"prosperity"(68%),这些词汇在搭配国旗、地图等视觉元素时,能形成语义场强化记忆。例如"The Great Wall winds like a golden dragon"这类比喻句,配合长城插图可使抽象概念具象化。

文化内涵的传递需要梯度设计:低年级以节日食品、传统服饰等具象内容为主,中高年级逐步加入历史事件时间轴。网页10提供的双语祝福语中,"有国才有家"的英文翻译采用押韵句式"With a strong country, families can thrive",这种语言处理既保留原意又符合英语韵律。上海某国际学校的案例显示,包含中英对照民谣的手抄报,其跨文化理解得分高出常规作品31%。

三、教学实践的创新路径

| 设计要素 | 教育功能 | 实施建议 |

|---|---|---|

| 时间轴插画 | 历史认知构建 | 1949-2025关键事件图标化 |

| 双语谚语角 | 语言对比学习 | 中英谚语的文化差异解析 |

| AR互动区 | 技术融合创新 | 扫描图案播放国庆英文解说 |

制作过程本身即是跨学科学习项目。网页37记录的广州某小学工作坊显示,完成手抄报需要运用数学测量(版面分割)、美术构图(黄金比例)、信息技术(电子素材搜索)等多项技能。教师可设计"三步指导法":资料搜集阶段创建英语关键词思维导图,创作阶段运用"5W1H"框架梳理内容,展示阶段组织双语讲解竞赛。

评价体系应突破传统评分模式,采用多维量表:语言准确性(30%)、文化表现力(25%)、创意指数(20%)、协作能力(15%)、技术应用(10%)。北京海淀区某重点小学引入的"星级徽章制",通过收集不同颜色的文化传承章、语言达人章等,使学习成果可视化。

四、文化传播的时代价值

这些手抄报正在成为微观层面的文化外交载体。在网页63展示的144838份作品中,有23%包含"一带一路"沿线国家地标,8%设置外语学习角邀请外籍教师留言。这种民间层面的文化交流,比程式化的外宣更具亲和力。杭州G20峰会期间,当地小学生制作的丝绸卷轴式手抄报,因其独特的文化呈现方式被选作外事礼品。

数字时代的转型带来新可能:网页41显示的可下载电子模板下载量年均增长57%,支持在线协作的H5手抄报编辑器正在兴起。未来的创作可能融合VR全景展示、AI英语润色等技术,但核心仍在于保持手工创作的温度与个性表达的自由度。

从彩铅绘制的五星红旗到3D打印的民族纹样,小学生英语手抄报的演变映射着教育创新的轨迹。这类创作不仅是语言输出的练习,更是文化基因的传承载体,其在培养全球视野与本土认同的平衡上具有独特价值。建议教育者建立区域资源共享平台,开发融合STEAM理念的创作指南,让每份手抄报都成为讲好中国故事的微型舞台。