在知识经济时代,图书馆作为公共文化服务体系的核心载体,其借阅制度的科学性与规范性直接影响着文献资源的有效利用与知识传播效率。一套完善的图书借阅制度不仅需要平衡资源开放与保护的关系,还需通过精细化管理手段提升服务效能,这使得对制度设计原则、实施机制及配套保障措施的研究具有重要现实意义。

借阅资格与权限管理

现代图书馆普遍采用分级授权管理模式,根据用户身份属性设置差异化的借阅权限。以高校图书馆为例,教职工通常享有较高借阅额度,如郑州铁路职业技术学院规定教师可借15册专业类图书(借期180天),而学生限额为5册(借期30天)。这种分层设计既体现了职业需求差异,也规避了资源挤占风险。校外读者服务方面,北京大学图书馆要求社会读者需持单位介绍信办理临时借阅证,并限定借阅数量和期限,这种开放与约束并举的模式有效拓展了服务边界。

| 用户类型 | 最大借阅量 | 最长借期 | 续借次数 |

|---|---|---|---|

| 高校教职工 | 15-35册 | 60-180天 | 1-5次 |

| 在校学生 | 5-15册 | 30-90天 | 1-2次 |

| 社会读者 | 3-5册 | 15-30天 | 0-1次 |

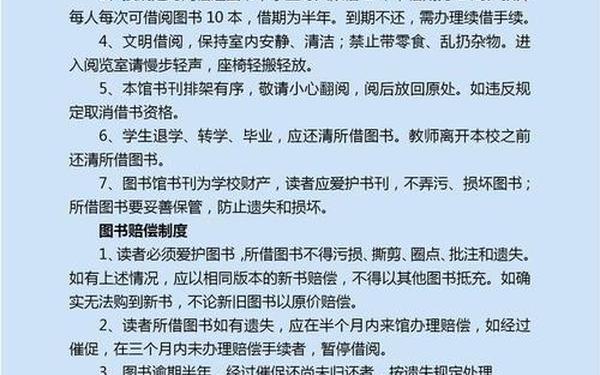

文献流通保护机制

文献资源的完整性保护需要建立全流程监管体系。沈阳化工大学图书馆要求读者借阅时现场检查书籍状态,发现污损需立即报备,这种责任前移机制有效降低了纠纷发生率。在损坏赔偿方面,蒙城一中图书馆对古籍善本实施分级赔偿制度,1986年前出版物按原价5-10倍赔偿,这种差异化处理既体现历史文献保护价值,也符合《文物保护法》相关精神。

数字资源管理方面,清华大学图书馆严格限制电子文献批量下载,规定单篇文献阅读时间不少于5分钟,这种技术性约束有效防范了知识产权风险。上海图书馆通过押金制度区分馆内阅览与外借服务,1000元押金门槛既保障珍贵文献安全,又满足研究型读者深度使用需求。

服务流程优化创新

智能化改造大幅提升了借阅服务效率。大连理工大学城市学院图书馆全面推行电子证件借阅,支持手机二维码办理借还手续,这种无卡化服务将平均办理时间缩短至30秒。预约借阅系统的发展尤为显著,中国政法大学图书馆通过OPAC系统实现跨校区图书委托借阅,北京大学图书馆的预约服务可自动触发图书调配流程。

在特殊群体服务方面,多馆推出代借服务:郑州铁路职业技术学院允许离退休人员委托代办借阅,沈阳化工大学为毕业设计班级开通集体借阅通道。香港公共图书馆的流动书车服务将借期延长至28天,并建立电话、网络、APP等多渠道续借体系,这些创新显著提升了服务覆盖面。

违规行为惩戒体系

完善的违规处理制度是维护借阅秩序的重要保障。逾期处罚普遍采用阶梯式罚款,如大连理工大学城市学院按每日0.2元/册计收,这种经济杠杆有效提升了文献周转率。对于严重违规行为,北京大学图书馆建立三级处罚机制:从书面检讨直至移送学校纪律处分,这种分级处理体现了过罚相当原则。

在图书遗失处理方面,多数机构采用"优先赔偿原版,次选阶梯赔偿"原则。特殊文献处理规则更具针对性:东北某高校对随书光盘丢失按20元/张标准赔偿,而蒙城一中规定撕毁5页以上按整书遗失处理。值得关注的是,部分图书馆设立追溯期制度,郑州铁路职业技术学院允许学期内找回原书退还赔款,这种柔性管理兼顾了制度刚性与人文关怀。

总结与建议

当前图书借阅制度已形成身份认证、权限管理、流程控制、违规处理的完整体系,但在服务均等化、技术融合度方面仍有提升空间。未来发展方向应包括:建立全国统一的信用借阅平台,推动馆际权限互认;开发文献状态区块链追踪系统,实现损毁责任精准认定;完善特殊群体无障碍借阅通道,提升文化服务包容性。只有持续优化制度设计,才能更好发挥图书馆在知识传播与社会教育中的枢纽作用。