夏日的阳光穿透云层,在蝉鸣与荷香交织的季节里,汉语中那些凝练如诗的四字成语,如同清泉般浸润着我们对盛夏的感知。从《诗经》的"五月斯螽动股"到唐宋诗词的"接天莲叶无穷碧",华夏文明用最精炼的语言构建起一个立体的夏日世界。本文将通过多维视角,解析这些四字成语如何以气象为笔、以物候为墨,在方寸之间勾勒出盛夏的全景画卷。

一、气象特征

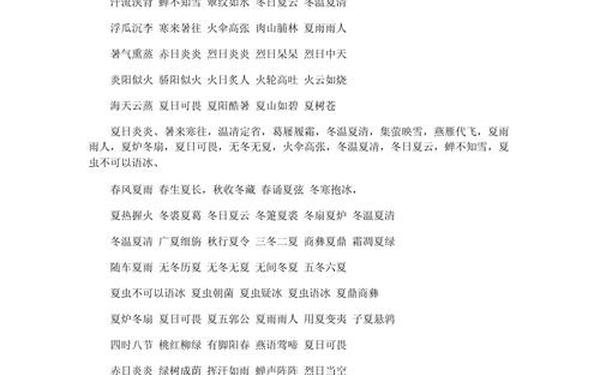

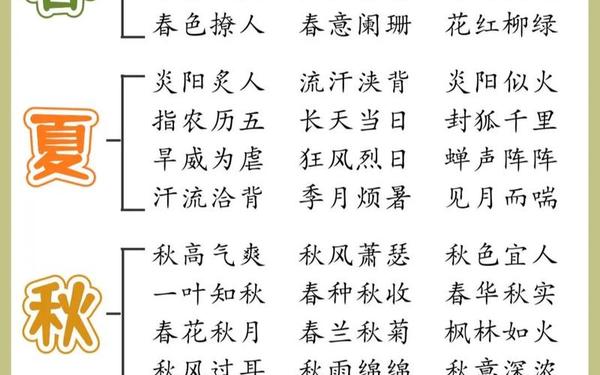

在夏季四字成语体系中,高温酷暑类词汇占据重要地位。"烁玉流金"以金石熔化的夸张笔法,将暑气具象化为可触摸的实体;"焦金流石"则通过金属石块的物态变化,构建起触目惊心的热浪图景。这类成语多源自古代文人对极端气候的观察,如《汉书》记载的"大旱,金石为开",折射出农耕文明对自然力量的敬畏。

与高温相伴的雷雨频繁特征,在"电闪雷鸣"中得以浓缩呈现。杜甫《秋雨叹》"阑风长雨秋纷纷"虽写秋雨,但其创造的"阑风伏雨"却成为夏雨滂沱的经典意象。这些气象成语往往采用视听通感的修辞,如"银河倒泻"用银河比拟雨幕,"聚蚊成雪"以视觉反差强化闷热感受。

| 成语 | 出处 | 释义 |

|---|---|---|

| 火伞高张 | 韩愈《游青龙寺赠崔太补阙》 | 喻烈日当空如张火伞 |

| 燋金烁石 | 《盐铁论》 | 使金石熔化的酷热 |

| 阑风伏雨 | 杜甫诗 | 夏秋之际连绵风雨 |

二、自然物候

在植物繁茂的描绘中,"夏树苍翠"以色彩饱和度传递生机,"绿树成荫"则通过空间遮蔽感营造清凉意境。杨万里"接天莲叶无穷碧"的著名诗句,在成语"莲叶田田"中得到精简传承,展现汉语言由诗到词的演化轨迹。

动物活动在成语中构成独特的生物钟摆。"蝉声阵阵"记录着暑热中的生命律动,"燕雁代飞"则暗含物候变迁的深意。这些成语往往承载着文化隐喻,如"吴牛喘月"既描绘耕牛畏热,又衍生出疑惧过度的哲学思考。

三、人文活动

农耕文明的智慧结晶于节气农谚。"寒耕暑耘"四字浓缩着《管子》记载的耕作时序,"五黄六月"则精准指向农历繁忙的收获时节。这些成语如活化石般保存着古代农业社会的时空认知体系。

在消暑智慧方面,"浮瓜沉李"源自曹丕《与吴质书》,记录着古人用井水镇瓜果的物理降温法;"簟纹如水"则通过竹席纹理的视觉联想,构建起心理层面的清凉意境。苏轼"扫地焚香闭阁眠"的诗句,正是这种消暑美学的文学呈现。

| 成语 | 文化内涵 | 现代启示 |

|---|---|---|

| 冬温夏凊 | 孝道的物质体现 | 传统的当代转化 |

| 椅席炙手 | 家具与气候的互动关系 | 器物设计中的热力学考量 |

四、情感哲思

在时间感知维度,"无冬无夏"打破季节界限,暗示永恒状态;"夏炉冬扇"则以器物错位喻指行为荒诞。这些成语蕴含着道家"天人合一"的哲学思维,与《周易》"变通配四时"的理念形成互文。

情感表达方面,"夏日可畏"将自然现象人格化,创造独特的威慑意象;"春风夏雨"则通过季节并置,构建教化润物的隐喻体系。这种情感投射机制,在《文心雕龙》"物色相召,人谁获安"的论述中得到理论支撑。

当我们用"夏雨雨人"比喻润物无声的教化,以"寸草不生"警示生态危机,这些四字成语便超越了气候描述的范畴,成为文化基因的载体。未来研究可深入探讨:①成语中的热力学隐喻与现代气候表述的关联性;②跨文化视角下夏季意象的语言编码差异。让传统语汇在当代语境中焕发新生,正是文化传承的应有之义。