夏日的炽热与生机,总在汉语的凝练中化作万千意象。从烈日当空的灼灼光景,到蝉鸣荷影的静谧诗意,四字成语以精妙的组合勾勒出季节的灵魂。这些承载着古人智慧与自然观察的词汇,不仅是语言美学的结晶,更成为解码炎夏密码的文化钥匙。在当代语境下,重访这些跨越时空的成语,既是对传统文化的传承,亦为现代人提供着理解季节更迭的独特视角。

一、气象维度的炎夏图鉴

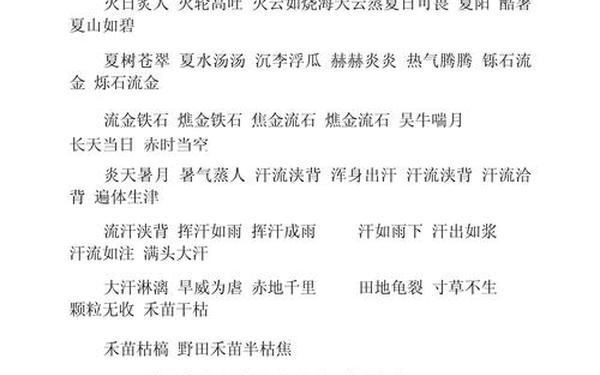

夏日的核心意象,首推其极致的热烈。《太平御览》记载的「吴牛喘月」,以夸张手法刻画出江淮水牛对高温的恐惧,将物理温度升华为心理感知。而「流金铄石」的形容更突破现实逻辑,通过金属熔化的超现实场景,构建出视觉化的热浪冲击。这类成语往往融合通感修辞,如「椅席炙手」将触觉的灼烫感投射于日常物件,形成多维度的热力叙事。

在热力表达的谱系中,既有「五黄六月」的农时特指,也有「火伞高张」的天象比喻。前者源自农历物候观察,后者则借人造器物构建自然隐喻。这种差异化表达揭示着先民认知夏季的多元路径——既有基于生产实践的经验总结,也不乏诗意想象的审美创造。现代气象学数据与这些成语的互文,恰可印证气候变迁的历史轨迹。

二、生态系统的季节叙事

当目光投向自然万物,四字成语编织出立体的生态画卷。「夏山如碧」以青翠色谱定格山峦生机,而「荷风送香」则调动嗅觉感官勾勒池塘胜景。这些词汇构成微观生态切片,如「蝉不知雪」通过昆虫生命周期暗含物候规律,生物钟与气候节律在成语中获得哲学化表达。

更值得关注的是生态链的文学重构。「沉李浮瓜」记录着消暑饮食智慧,「集萤映雪」则赋予昆虫光源以文化价值。这类成语将人类活动嵌入自然系统,形成天人交互的独特叙事。从现代生态学视角重审,这些词汇恰是古代可持续生活理念的语言化石。

三、人文活动的季节注脚

夏季特有的社会图景在成语中留下深刻印记。「青衫凉笠」勾勒出古人避暑服饰体系,而「夏炉冬扇」则以器物错位隐喻不合时宜的荒诞。这些词汇构成物质文化史的语言标本,如「浮瓜避暑」既反映降温技术,也暗含阶级差异——用寒泉冰镇瓜果远非平民可享。

在精神层面,「夏雨雨人」将自然现象道德化,赋予及时雨以教化隐喻;「冬日夏云」则突破季节界限,构建人格审美的跨时空比拟。这类成语展现着汉语言独有的移情机制,使自然属性升华为价值符号,塑造出独特的文化心理结构。

四、情感意境的文学建构

| 成语 | 出处溯源 | 情感投射 |

|---|---|---|

| 吴牛喘月 | 《太平御览》卷四 | 气候焦虑的拟物化 |

| 浮瓜沉李 | 曹丕《与朝歌令吴质书》 | 闲适生活的美学定格 |

| 夏阳酷暑 | 《说苑》 | 环境压力的文学转化 |

| 夏雨雨人 | 刘向《说苑·贵德》 | 自然现象的道德升华 |

这些承载集体记忆的成语,正在数字时代获得新生。社交媒体中「夏日限定」的标签化传播,使古典词汇与现代生活产生化学反应。网络热词「电瓶车烫腚」与「椅席炙手」形成跨越千年的温度共鸣,证明着人类对炎夏的体验具有永恒相通性。

五、时空交叠的语义嬗变

在全球化语境下,四字成语遭遇新的阐释挑战。「赤地千里」原指旱灾景象,现常被借喻生态危机;「春风夏雨」从自然现象转化为教育理念,完成语义的创造性转化。这种跨语境移植既拓展成语生命力,也带来语义泛化的风险——当「骄阳似火」成为防晒霜广告词时,其文学意蕴难免被商业话语稀释。

数字原住民对成语的接收方式更值得关注。短视频平台将「夏山如碧」转化为视觉特效标签,算法推送使成语脱离文本语境。这种碎片化传播虽提高接触频次,却可能消解其文化纵深感。如何在新技术条件下重构成语教育范式,成为亟待解决的课题。

当我们凝视这浩如烟海的夏季四字词库,看到的不仅是汉语的修辞宝典,更是文明与自然对话的史诗。从甲骨卜辞对夏至的记载,到当代气候小说的隐喻表达,季节认知始终推动着语言创新。未来的研究或可深入挖掘成语与物候学、民俗学的交叉领域,借助数字人文技术构建动态语义图谱。而在教育实践中,应倡导「语境还原式」教学,让年轻世代在空调房的凉爽里,仍能感知「椅席炙手」背后的生命热度,让传统智慧继续照耀现代人的精神原野。