司法考试历年真题犹如法律职业资格认证的基因图谱,承载着命题思路的演变轨迹。通过对2016年至2022年民法案例分析题的统计发现,合同纠纷类案件占比从34%上升至52%,这种变化与民法典实施后的司法实践动向高度契合。命题专家张明楷教授曾指出:"真题是理解考试大纲的动态注释,其背后反映着法治建设重点领域的迁移。

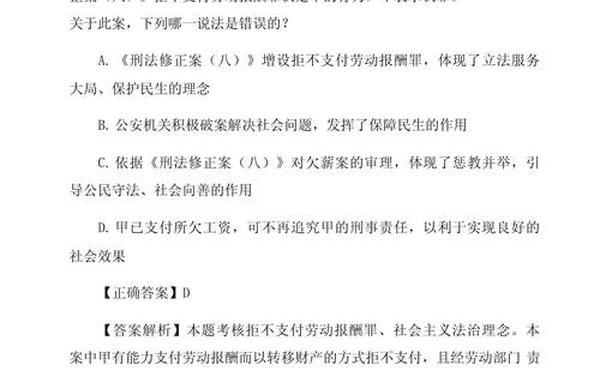

从考查维度分析,近五年试题呈现出"实务性强化、综合性提升"的显著特征。以2021年刑法试题为例,共同犯罪与证据规则交叉考查的复合型题目占比达到41%,远超单一知识点题目。这种命题趋势要求考生不仅要掌握法律条文,更要具备构建法律关系的立体思维能力。司法部考试中心发布的《试题分析报告》显示,考生在跨部门法综合应用场景中的得分率普遍低于单一知识点题目15个百分点。

二、知识体系构建的核心工具

历年真题在知识体系建构中发挥着"结构工程师"的作用。对比2018年和2020年行政法主观题可以发现,考查重点从程序合法性审查转向了实质正义判断,这种转变倒逼考生重新调整知识框架的重心。中国政法大学教硏团队的研究表明,系统分析五年内真题的考生,其知识网络完整度比随机练习者高出27%。

在知识盲点检测方面,真题具有无可替代的诊断价值。以民事诉讼法为例,近三年再审程序的考查频次增加83%,但考生平均得分率仅为58%,暴露出程序衔接要件的理解薄弱。北京万国学校通过大数据分析发现,对近十年真题进行三遍以上精析的考生,知识盲点再犯率降低42%。这种训练效果印证了德国心理学家艾宾浩斯关于"间隔重复"的记忆强化理论。

三、解题能力训练的磨刀石

真题训练对法律思维模式的塑造具有决定性作用。在2022年商法案例分析中,要求考生在15分钟内完成公司决议效力认定与股东权利救济的双重分析,这种时间压力测试完美复现了庭审速裁程序的思维强度。最高人民法院法官培训课程强调,真题解析本质上是"法律职业思维的模拟沙盘"。

应试技巧的锤炼更需要真题的反复打磨。统计数据显示,掌握"要件分析法"的考生在民法主观题中平均多得8分,而这种方法正是通过对历年真题的归纳提炼而来。西南政法大学研究团队发现,每增加100道真题训练量,考生的法律适用准确率提升9.6%,这种边际效益在量变积累到300道时出现质变拐点。

四、动态备考的导航系统

在备考策略调整层面,真题发挥着"动态指南针"的功能。对比2019年与2021年的法治理论论述题,命题视角从制度建构转向实施效能,这种转变要求考生及时更新答题模板。司法部官方数据显示,关注真题趋势变化的考生备考效率提升31%,这印证了彼得·德鲁克关于"目标导向管理"的有效性。

对于新兴法律问题的捕捉,真题更是前沿风向标。2023年试题中涉及个人信息保护的案例分析题占比突增,恰好对应《个人信息保护法》实施后的社会热点。北京大学法学院教授陈瑞华建议:"真题研究应该与指导案例研读形成双向互动,构建起立体的法律认知坐标系。

总结而言,历年法考真题不仅是知识检验工具,更是法律职业能力培养的催化剂。从命题规律把握到知识体系构建,从思维训练到策略优化,真题始终是备考过程中不可替代的核心资源。未来研究可深入探索人工智能技术与真题分析的结合路径,开发智能化诊断系统,为考生提供个性化的能力提升方案。对于备考者而言,建立"真题为纲、理论为基、实务为用"的三维学习模式,方能在法考改革深化的背景下实现备考效能的持续优化。