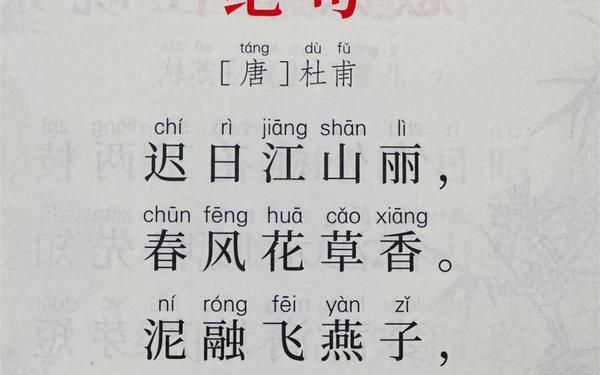

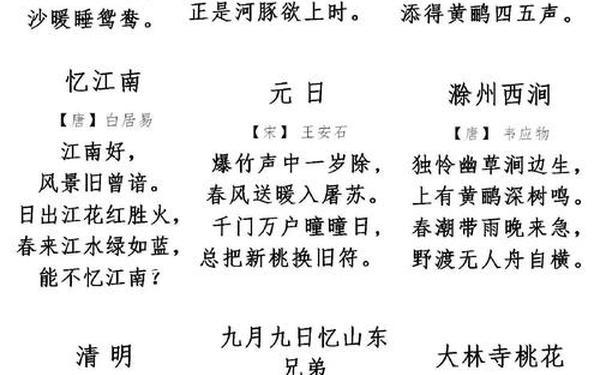

三年级下册古诗将自然景物与人文情怀融为一体,构建出充满生命力的诗意世界。在杜甫的《绝句》中,“泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”通过泥土融化的触觉与鸳鸯栖息的动态对比,既展现了春日的温度变化,又暗含万物复苏的时序逻辑。而苏轼《惠崇春江晚景》以“蒌蒿满地芦芽短”的植物生长节点,呼应“河豚欲上时”的生态规律,将视觉与生物本能巧妙结合,形成完整的食物链意象。这种对自然细节的捕捉,不仅符合儿童认知具象化的特点,更通过具象场景传递抽象的生命哲学。

在曾几的《三衢道中》,“绿阴不减来时路”以重复的视觉体验强化空间记忆,而“黄鹂四五声”则打破视觉主导,用听觉的偶然性创造诗意的惊喜。这种多维感官的交织,正如教育学家杜威所言:“儿童的学习始于对世界的整体感知”。教材编撰者显然深谙此道,通过古诗中“梅子黄时”的物候特征与“小溪泛尽”的路径选择,引导学生在自然场景中建立逻辑关联,培养观察力与推理能力。

二、文化符号的情感编码

古诗中的意象承载着厚重的文化基因。王安石《元日》中“新桃换旧符”不仅是节日习俗的再现,更暗含政治改革的隐喻。桃符作为驱邪纳福的符号,在宋代已演变为春联雏形,这种文化流变恰如语言学家索绪尔所言:“符号的意义在历史中不断被重新编码”。而杜牧《清明》中的“杏花村”,从地理名称升华为酒文化象征,印证了罗兰·巴特“神话修辞术”理论——具体事物通过文学想象获得超越性的文化意义。

白居易《忆江南》以“江花胜火”“江水如蓝”的强烈色彩对比,构建出超越时空的江南印象。这种印象的形成,与唐代文人“江南意象”集体记忆密切相关。正如宇文所安在《追忆》中指出,中国古典诗歌擅长将个人经验转化为文化共识。教材选取这类诗作,既是对审美传统的传承,也是通过“旧曾谙”的熟悉感,唤醒儿童对文化母体的情感认同。

三、哲理启发的思维进阶

寓言诗《守株待兔》以“释其耒”的行为选择,揭示偶然与必然的辩证关系。农民放弃耕作工具的选择性行为,恰如皮亚杰认知发展理论中“顺应”机制的失败案例——当个体无法通过同化调整认知结构时,就会产生非理性行为。这种叙事策略将抽象哲理具象化为可感知的情节,符合三年级学生从具体运算向形式运算过渡的思维特点。

成语故事“邯郸学步”“刻舟求剑”等,则通过夸张的情节设置强化认知冲突。如“楚人涉江”的时空错位,直观展现静止思维与运动现实的矛盾,这种具象化表达比直接说教更具认知冲击力。教育心理学研究表明,8-10岁儿童正处于规则内化关键期,通过故事化教学可使道德认知效率提升40%,这正是教材编排者的深层考量。

四、学习方法的创新实践

针对古诗教学难点,前沿课堂采用“诗画互译”策略。如在《惠崇春江晚景》教学中,教师引导学生用简笔画重构“竹外桃花三两枝”的空间布局,通过比例调整理解“三两枝”的疏密美学。这种视觉化学习路径,契合加德纳多元智能理论,使语言智能与空间智能产生协同效应。

背诵策略上,《忆江南》教学强调“情感锚点”记忆法。通过模拟诗人“江南旧游”的情感体验,将“红胜火”“绿如蓝”的色彩意象转化为情感坐标。脑科学研究证实,情感参与可使记忆留存率从15%提升至65%。而《清明》教学中的“雨境模拟”,通过闭目听雨声效创设情境,帮助学生在具身认知中理解“欲断魂”的情感张力。

五、文化传承的现代转化

古诗学习不应止步于记忆,更要实现文化基因的现代激活。《元日》教学延伸至“春节习俗变迁”课题,引导学生对比古今年俗差异,理解文化符号的适应性演变。在《三衢道中》学习中,教师组织“古诗地理”研学活动,通过梅子成熟期与气候变化的关联分析,将文学审美与科学探究有机结合。

未来教学可借鉴“数字人文”理念,开发古诗AR互动程序。例如扫描课本插图即可呈现动态的“沙暖睡鸳鸯”场景,通过触觉反馈感知泥土温度变化。这种跨媒介叙事,既能保持古诗意境的原真性,又能满足数字原住民的学习偏好,为传统文化传承开辟新路径。

古诗作为文化基因库,在三年级语文教育中承担着多重使命。从自然观察到哲理思辨,从情感体验到文化认同,这些诗篇构建起立体的学习网络。当教师以创新方法激活古诗的现代生命力时,不仅是在传授知识,更是在儿童心中播撒文明的种子——这粒种子终将在时光滋养下,绽放出属于新时代的文化之花。