四字成语作为汉语的精华,承载着中华文明数千年的历史积淀与智慧结晶。从《诗经》的“桃之夭夭”到《史记》的“破釜沉舟”,成语不仅是语言的凝练表达,更是文化基因的传递者。据统计,小学阶段需掌握的成语约300-500个,而更全面的学习资料如《小学成语大全》则涵盖数千条,其内容从自然现象到人文哲理无所不包,成为学生认知世界的重要工具。

以“精卫填海”“愚公移山”为例,这类成语源于神话传说,既传递了坚韧不拔的精神,也反映了古代先民对自然的敬畏与抗争。研究发现,成语中约30%的条目与历史事件、典故直接相关,例如“三顾茅庐”出自三国故事,“草木皆兵”源自淝水之战。这些成语通过简短的四个字,将复杂的历史背景和道德观念浓缩其中,成为文化传承的高效媒介。

语言表达的基石

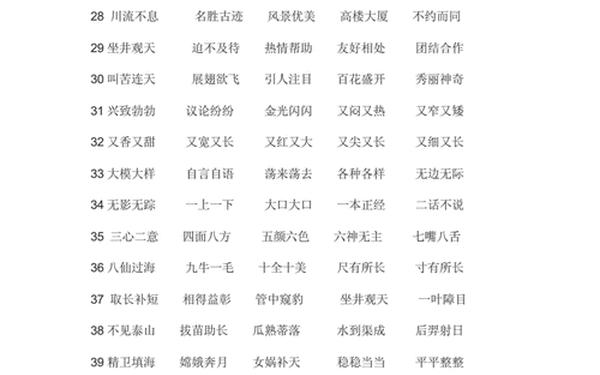

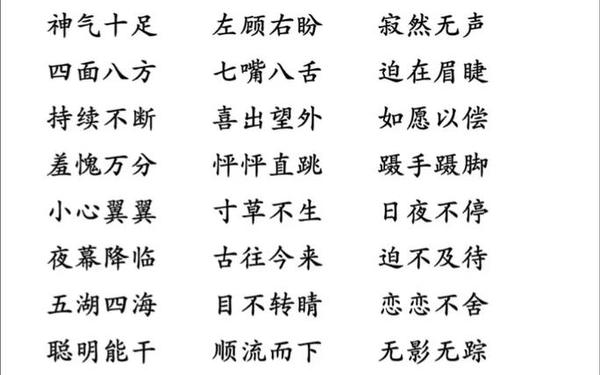

成语的凝练性与形象性使其成为语言表达的利器。在小学语文教学中,成语被划分为数字、植物、动物、叠字等类别,如“一箭双雕”“柳暗花明”等,帮助学生快速掌握词汇的多样性与适用场景。以写作为例,成语的恰当使用能显著提升文章的生动性。例如“繁花似锦”比“很多花”更具画面感,“狼吞虎咽”较“吃得很急”更富表现力。

成语的结构规律对语言逻辑训练尤为重要。如“南辕北辙”“左顾右盼”等反义词组合的成语,揭示了汉语的对称美学;而“风风火火”“兢兢业业”等叠字成语,则展现了音韵节奏的和谐。教育学者指出,系统学习成语能使学生的词汇量提升40%,并在阅读理解中更精准把握作者意图。

思维能力的培养

成语学习不仅是记忆过程,更是思维能力的塑造。以“刻舟求剑”“守株待兔”为代表的寓言类成语,通过隐喻启发批判性思维,引导学生理解“变与不变”的哲学概念。研究表明,接触成语典故的学生在逻辑推理测试中得分平均高出15%。

成语的分类学习还促进系统性思维的形成。例如《小学成语大全》将“描写人物品质”“表达情感态度”等类别细化,如“临危不惧”“喜出望外”分属不同情绪维度。这种分类方式与心理学中的情绪认知理论高度契合,帮助学生在语言应用中建立多维思考框架。现代教育工具如成语学习APP(如《成语大词典》)更通过“每日任务”“语文同步”等功能,将碎片化学习转化为结构化训练。

教育资源的整合

当前成语教育资源呈现多元化趋势。纸质工具书如《多功能成语词典》除基础释义外,还标注“易错读音”“特殊结构”等实用信息,例如指出“呱呱坠地”中“呱”读gū而非guā。数字资源则更具互动性,某学习平台数据显示,融入动画解析的成语课程,学生记忆留存率提升至75%。

在教学实践中,建议采用“分级+场景”模式。初级阶段以生活化成语为主,如“雨后春笋”“鸟语花香”;高年级引入文化深度条目,如“韦编三绝”“程门立雪”。结合地域文化特色补充方言成语,如吴语区的“石骨铁硬”、粤语区的“鬼五马六”,可增强文化认同感。

四字成语作为汉语的微型文化宝库,其教育价值远超语言学习本身。从文化传承到思维锻造,从表达优化到资源创新,成语教学亟需传统典籍与现代技术的融合。未来研究可深入探讨成语学习与认知发展的关联性,并开发适配不同地区、年龄层的智能化学习系统。正如“积水成渊”所寓,成语的积累不仅是词汇的叠加,更是一个民族精神脉络的延续与新生。