枯藤老树寒鸦:一幅秋思的画卷

元代马致远的《天净沙·秋思》以寥寥数笔勾勒出萧瑟秋景与游子断肠,成为千古绝唱。其精炼的语言与深远的意境,为后人提供了无限的想象空间。若将这首小令扩写至150字左右,不仅需要保留原作的凝练美学,更需在细节中注入现代读者的情感共鸣。本文将从意象重构、时空延展、情感层次三个维度,探讨如何以文学再创造的方式,赋予这首经典新的生命力。

意象的深化与重组

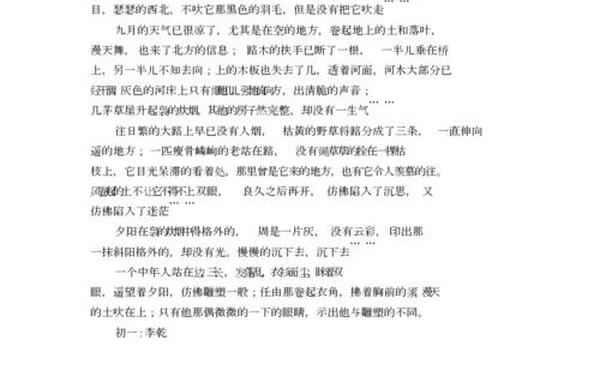

《天净沙·秋思》的原始意象群——枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、古道——构成了一组极具象征性的视觉符号。在扩写过程中,这些意象的细节化处理至关重要。例如“枯藤”可延伸为“虬结的藤蔓在风中颤动,褪色的表皮裂出蛛网般的纹路”,通过触觉与视觉的叠加,强化岁月的沧桑感。学者王国维曾指出,古典诗词的意象系统具有“以物观物”的特性,这种特性在现代扩写中可转化为对微观细节的聚焦。

原作的“夕阳西下”在扩写中可具象为“血色的余晖将古道染成锈铜色,马蹄踏碎的枯叶在光晕中翻飞如蝶”。这种处理并非简单的场景铺陈,而是通过光影的动态变化,构建时间的流逝感。美国汉学家宇文所安在《中国文论》中强调,中国古典诗歌的意象具有“瞬间永恒化”的特质,而扩写正是将这种特质从抽象符号转化为可感知的叙事场景。

时空结构的延展

原作的空间布局呈现线性移动特征:从近景的藤树鸦群,到中景的小桥人家,最后延伸至远方的古道瘦马。扩写时可打破这种单线结构,引入多维视角。例如以乌鸦的俯冲轨迹串联起不同空间:“黑羽掠过老树虬枝时,瞥见桥头老妪佝偻着舀起河水,那水桶摇晃的倒影里,正映着天涯断肠人的瘦马”。这种蒙太奇手法,暗合德国戏剧家布莱希特提出的“间离效应”,使读者在跳跃的视点中重构整体图景。

时间维度上,原作凝固于黄昏的特定时刻。扩写可植入时间纵深,如通过“古道石板上深陷的车辙,积着前朝戍卒铁甲磨落的碎屑”这类细节,将历史纵深压缩进当下场景。法国哲学家保罗·利科在《时间与叙事》中提出的“三重模仿”理论,在此体现为对过去、现在、未来的交叠叙述,使短短150字承载起更厚重的时空质感。

情感层次的编织

原作的游子愁绪具有普世性,但现代扩写需在共性中寻找个性表达。可借物喻情:“那匹瘦马低头啃食的,不是道旁零星的草茎,而是旅人衣襟上凝结的盐霜”。这种陌生化处理,将生理的疲惫与心理的孤寂具象化为超现实的意象,呼应俄国形式主义文论中“使石头更成其为石头”的艺术主张。

在情感递进方面,可构建从视觉感受到心理震颤的完整链条。如描述“寒鸦振翅时抖落的羽毛,轻触水面激起的涟漪,竟让倒影中的天涯客踉跄了半步”,通过物理世界的微小扰动映射内心的剧烈波动。心理学家荣格提出的“共时性”概念在此得到文学化呈现,外在景物与内在心象形成隐秘共振。

秋思的现代性重构

通过对意象系统、时空结构、情感逻辑的立体化扩写,《天净沙·秋思》得以突破原有的文本边界。这种创作实践不仅是对古典美学的致敬,更是传统文学现代转化的有益尝试。未来研究可进一步探讨不同文化语境下的扩写差异,或借助认知诗学理论分析读者接受的心理机制。当枯藤老树在文字中重新生根,寒鸦的啼鸣便穿越七百年时空,在现代人的心谷激起新的回响。

文章通过意象解构、时空重塑与情感创新三个维度,系统阐释了古典诗词扩写的现代路径。在保持原作精神内核的前提下,融入跨文化理论视角与当代审美意识,使传统文本焕发出新的阐释可能。这种创造性转化,既是对文学遗产的活化传承,也为数字时代的经典传播提供了方法论启示。