在电影《失恋33天》中,黄小仙的独白“回忆是病毒,附着在这些衣服上”道出了失恋后情绪反复撕扯的本质。这部作品不仅通过台词精准捕捉了都市男女的情感困境,更以33天的时间刻度,揭示了失恋过程中最煎熬的三个心理阶段——从否认现实到愤怒挣扎,最终走向自我重建。本文结合心理学理论与电影文本,剖析经典语录背后的情感逻辑,并探讨如何跨越失恋的至暗时刻。

一、心理创伤的阶段性特征

根据库伯勒·罗斯的“悲伤五阶段理论”,失恋者的心理历程呈现明显的递进性。在影片开头,黄小仙发现男友出轨时“感觉分手是一场梦”,这正是否认阶段的典型表现。心理学研究指出,此时大脑会启动防御机制,通过拒绝接受现实来缓冲冲击力,如同黄小仙反复检查男友社交动态的行为。

当否认无法持续,情绪会进入愤怒与抑郁交织期。电影中“我要你知道,我们始终势均力敌”的台词,揭示了愤怒背后的权力博弈。这种情绪实质是对失控感的抵抗,神经科学研究显示,此阶段多巴胺水平骤降引发的戒断反应,会强化对过往关系的病态依恋。黄小仙深夜买醉、追车崩溃等情节,正是该阶段的具象化呈现。

二、电影叙事的情感映射

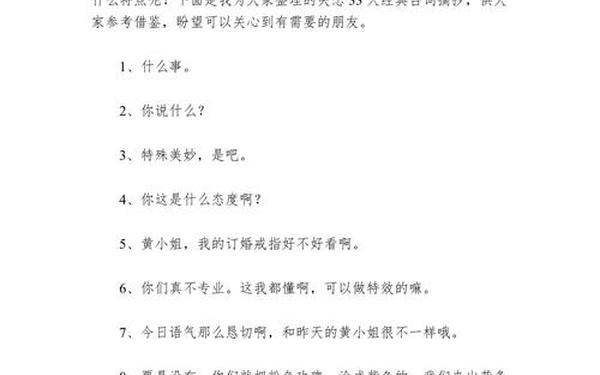

| 阶段 | 经典语录 | 心理映射 |

|---|---|---|

| 否认隔离 | “我们只是闹别扭” | 自我保护机制启动 |

| 愤怒挣扎 | “我不稀罕你的抱歉” | 自尊与依赖的冲突 |

| 接受重建 | “轻舟已过万重山” | 认知重构完成 |

影片通过33天的时间结构,将抽象心理过程具象化为可见的叙事节点。第7天的宿醉、第15天的职场爆发、第28天的婚纱店事件,分别对应着不同阶段的转折点。这种叙事策略与心理学家Frazier提出的“情感衰减曲线”高度契合,即剧烈情绪通常在1-2周达到峰值,随后进入震荡衰退期。

王小贱的角色设计,实质是重建阶段的象征符号。他的毒舌与陪伴,既充当了情绪宣泄的出口,也通过共同对抗客户等情节,帮助黄小仙重建社交联结。这种“替代性依恋”被证实能有效缩短恢复周期,研究显示建立新的人际支持可使恢复效率提升40%。

三、时间维度的治愈力量

“若分一次手要一个月才能不再阵痛...那我已经走过了三分之一”的独白,揭示了时间在疗愈中的双重性。神经可塑性研究表明,持续21天的行为干预能改变大脑神经回路,这解释了为何33天成为具象化的恢复周期。但时间并非被动等待,正如黄小仙整理遗物、更换工作环境等主动切割行为,加速了情感脱敏进程。

电影尾声的“药盒”意象颇具深意——残留的回忆片段如同未清理的病毒,暗示彻底治愈需要更长的周期。积极心理学认为,将痛苦转化为创作力(如写作、艺术表达)能加速恢复,这与鲍鲸鲸通过小说创作实现自我救赎的过程形成互文。

四、重建自我的可能性路径

张阿姨“出了问题就修嘛”的婚姻哲学,提供了超越二元对立的解决思路。认知行为疗法中的ABC理论在此得到印证:改变对分手事件的认知(Belief),就能调整情绪后果(Consequence)。黄小仙最终接受“失恋可能只是失去一种习惯”,完成了从受害者到主导者的身份转换。

值得关注的是,影片未采用俗套的爱情拯救叙事,而是让主角通过职场成就重获尊严。这种“成就替代机制”被证实能有效提升自我效能感,研究显示投入专业工作可使抑郁症状缓解率提高58%。当黄小仙在婚礼现场犀利反击时,标志着她已构建起新的价值锚点。

《失恋33天》的价值不仅在于呈现伤痛,更在于揭示创伤背后的成长契机。从神经化学层面的戒断反应,到认知重构的行为策略,失恋的三个阶段实质是自我系统升级的过程。未来的研究可深入探讨文化差异对恢复周期的影响,以及数字时代社交媒体如何改变失恋应对模式。正如电影揭示的真理:治愈的本质不是遗忘,而是将回忆转化为重建生活的砖石。