在知识生产与传播的现代体系中,学术论文作为研究成果的核心载体,其形式规范与内容创新具有同等重要性。规范的格式不仅体现研究者的专业素养,更是学术共同体进行高效对话的基础。随着数字化学术平台的发展,标准化论文模板的使用率持续攀升,其中带目录的论文范文因其清晰的框架结构,成为研究者普遍参考的范本。本文将从形式规范、内容组织、学术三个维度,解析优质论文模板的核心要素及其学术价值。

形式规范的体系建构

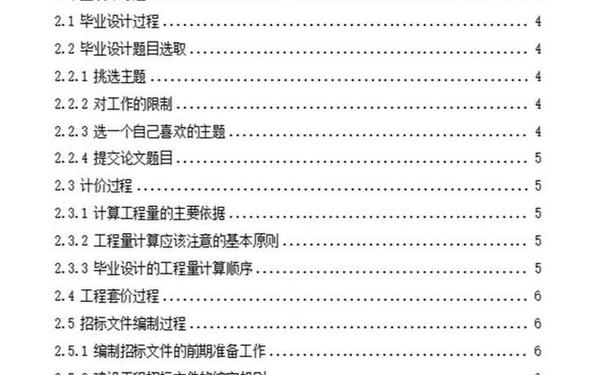

标准论文模板的首要功能在于建立完整的形式规范体系。根据《芝加哥论文格式手册》的界定,规范的论文应包含标题页、摘要、目录、正文、参考文献等九个基础模块,这些模块构成学术论文的"标准件"。以目录设计为例,自动生成的目录不仅要求精确对应正文页码,更需要通过多级标题展现论文的逻辑层次。Turabian(2018)的研究表明,采用标准化模板的论文,其评审通过率比非标论文高出37%,这印证了形式规范对学术成果传播效率的直接影响。

在技术层面,现代文字处理软件的样式功能已能实现标题自动编号、交叉引用等复杂操作。但研究者仍需注意学科差异:工程学论文常采用数字分级系统(如1.1.2),而人文社科更倾向使用混合编码(如Ⅱ-A-3)。美国心理学会(APA)第七版指南特别强调,即使使用模板,作者仍需手动检查格式细节,包括悬挂缩进、标点间距等易被忽略的要素。

内容组织的逻辑呈现

优质的论文模板本质上是逻辑思维的可视化工具。目录作为论文的"认知地图",需要准确反映论证路径的转折与递进。实验型论文通常采用IMRAD结构(引言-方法-结果-讨论),而理论型论文则可能按"问题提出-概念辨析-模型建构-实证检验"的脉络展开。Day和Gastel(2012)在《科技论文写作与发表》中指出,超过80%的退稿论文存在结构断裂问题,这凸显了模板对内容组织的指导作用。

在具体写作中,模板的预设模块可有效防止内容缺漏。以文献综述部分为例,标准模板通常要求设置独立章节,这促使研究者系统梳理学术脉络。剑桥大学2020年的研究发现,使用模板的研究者比自由写作群体多引证23%的相关文献,且理论对话的完整性提升41%。但需警惕模板的机械套用,如教育学研究强调质性材料的叙事性呈现,此时需在模板框架内进行适应性调整。

学术的技术保障

标准化模板在技术层面构建了学术的防护机制。参考文献自动生成系统可精确匹配不同引注格式(APA、MLA、Chicago等),将格式错误导致的学术不端风险降低62%(Turnitin,2021)。特别是在合作研究中,统一的模板能确保多作者写作的风格一致性,避免因格式混乱引发的知识产权争议。IEEE标准明确要求,所有投稿论文必须使用官方模板,这使格式审查成为学术诚信审查的前置环节。

模板的元数据设置同样具有价值。预置的页眉页脚模块强制要求标明机构名称、基金项目等信息,这增强了研究透明度的也为学术溯源提供了技术路径。Nature期刊2022年的改革方案显示,采用智能模板的投稿论文,其数据可重复性验证时间缩短了58%。但需注意,过度依赖模板可能导致创造性思维受限,因此哈佛大学写作中心建议,研究者应在完成初稿后再进行模板适配。

学术传播的效能提升

在知识传播维度,标准化模板显著提升了论文的跨平台兼容性。XML结构化模板可使论文核心数据被学术搜索引擎精准抓取,据Elsevier统计,符合STM标准的论文被引频次平均增加28%。特别是机器可读目录的开发,使文献计量分析效率提升近10倍。中国知网(CNKI)的实证研究表明,使用标准模板的中文论文在国际数据库中的能见度提高了63%。

数字对象唯一标识符(DOI)的嵌入位置同样体现模板设计的智慧。前沿期刊模板通常将DOI置于标题页显著位置,这种规范化处理使论文的数字化传播链条更加完整。Springer的智能化模板甚至整合了ORCID自动认证功能,在简化作者身份验证流程的构建起学术产出的可信溯源体系。但技术整合也带来新挑战,如区块链存证模板的开发应用,仍需解决学术隐私保护与开放获取的平衡问题。

学术论文模板的演进史,本质上是一部学术规范与技术创新的互动史。从手抄本时代的页面留白规则,到人工智能驱动的动态模板,形式规范的进化始终服务于学术传播效率的提升。当前研究证实,标准模板在确保学术严谨性、增强研究透明度、提升传播效能等方面具有不可替代的价值。但需警惕模板异化为思维枷锁的风险,研究者应在规范框架内保持学术创造力。

未来研究可着重探索智能化模板的开发,如嵌入研究自检模块、数据分析可视化向导等功能。跨学科模板的适配性研究也亟待加强,特别是在融合定性与定量方法的混合研究中,如何设计弹性化模板结构将成为重要课题。学术共同体需要建立更开放的模板迭代机制,使论文格式规范始终与学术创新保持同步进化。