近年来,校园安全事件频发推动着教育管理机制的革新,学生安全责任书与家长安全责任书作为家校协同的重要载体,已成为中国基础教育体系中的常态化制度。这类文本通过法律条款与教育契约的双重属性,既明确了学校在设施保障、安全教育中的主体责任,也强化了家长对子女校外行为的监护义务。其核心价值在于将分散的责任主体纳入系统性框架,以书面协议形式推动风险预防从“被动应对”转向“主动共治”。

一、法律依据与责任边界

学生安全责任书的合法性根植于《民法典》第一千二百条,该条款规定学校需对限制民事行为能力人在校期间的人身损害承担过错责任。这意味着学校必须通过制度建设(如安全巡查、应急演练)证明自身已履行教育管理职责。例如,某地法院在判决一起校园伤害案件时,以学校未定期检查体育器材为由认定其存在管理疏漏,最终承担70%的赔偿责任,而家长因未告知学生心脏病史承担剩余责任。

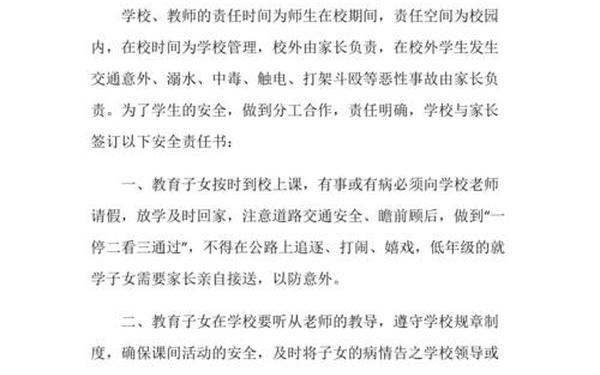

家长责任条款则与《未成年人保护法》第十六条相呼应,要求监护人不得使未满十六周岁子女脱离监护单独居住。实践中,部分责任书将学生自行上下学途中的风险完全归责于家长,这与最高法院司法解释中“学校在合理范围内的注意义务”存在张力。例如,某校规定“凡在校外发生的事故责任概由家长负责”,实际上忽视了学校在安全教育缺失时可能承担的连带责任。

二、安全教育与行为规范

在校园安全管理体系中,责任书承担着行为指引功能。学校方面需建立三层防护机制:物理层面要求校舍符合《中小学校设计规范》(如防攀爬护栏高度不低于1.8米),管理层面实施“每2小时防火巡查”制度,教育层面开展季度性安全演练。武汉大学宿舍管理规程显示,通过将违规用电与评奖评优挂钩,学生私拉电线的发生率三年内下降62%。

家长责任则聚焦于社会风险防控。统计表明,约78%的交通事故发生在学生离校时段,因此责任书多细化交通规则教育要求,例如禁止12岁以下儿童骑自行车、强调“一看二慢三通过”的过马路准则。值得注意的是,广东省“双减”政策将校外培训安全纳入监管,要求家长查验机构消防验收证明,这标志着责任书内容正从传统安全向新型教育场景延伸。

三、家校协同机制构建

信息互通机制是责任书落地的基础。上海某小学通过“安全日志”APP实现动态管理:教师上传每日隐患巡查记录,家长反馈学生异常行为,系统自动生成风险评估报告。北京海淀区推行的“双签字”制度更具创新性,要求学生在校违规行为需家长到校共同签署整改承诺,使抽象责任转化为具体行动。

突发事件处理流程的标准化尤为关键。成都某中学的应急预案显示,家长需在20分钟内到达指定集合点,学校安保组同步向辖区派出所报备学生基本信息,这种协同机制使走失学生的平均找回时间从4小时缩短至1.5小时。但研究也发现,仅43%的农村学校建立了有效的家校通讯录更新机制,信息滞后可能削弱应急响应效能。

四、争议反思与制度优化

当前责任书仍存在权责失衡现象。河南某校将“学生心理问题导致的意外”完全归责家长,忽视了学校心理辅导体系缺陷。学者建议参照《学生伤害事故处理办法》第六条,建立“过错举证倒置”原则,由学校证明已尽到教育管理责任。研学旅行等新型教育形态暴露制度空白,如东莞某机构无证开展航空研学被处罚,反映出责任书需增加第三方机构准入条款。

未来改革可聚焦三个方向:建立动态评估机制,将责任书实施效果纳入教育督导体系;开发智能合约系统,通过区块链技术固化履约过程;借鉴日本“学校保健安全法”,设立专门的家校安全协商委员会。这些创新既能提升制度执行力,也有助于构建更具弹性的安全教育生态。

学生安全责任书与家长安全责任书作为社会治理的微观镜像,既体现了国家对未成年人的保护意志,也暴露出教育共同体构建中的深层矛盾。当制度设计从“责任切割”转向“风险共担”,当文本条款从静态约束升级为动态协作,才能真正实现校园安全的“帕累托最优”。未来研究可深入探讨责任书在特殊教育群体、在线教育场景中的适用性,以及人工智能技术对履约监督的赋能路径,这将为教育安全治理提供更丰富的理论框架与实践工具。