在当今教育体系中,学生社会实践活动与生活实践能力的培养已成为连接课堂教育与社会需求的重要纽带。通过真实情境的体验,学生不仅能够将理论知识转化为实践技能,更能形成对社会的责任意识与独立生活能力。这种以“做中学”为核心的教育模式,正在重塑传统教育边界,成为学生综合素质提升的关键路径。以下将从主题设计、实施策略、跨学科整合及评价机制四个维度,系统阐述如何构建科学有效的实践教育体系。

主题设计:扎根真实情境

实践活动的主题选择需紧扣学生生活场域与社会热点,形成“三圈层”设计模型。第一圈层聚焦个人生活技能培养,如上海某中学开展的“新生生存挑战周”中,学生需独立完成预算制定、超市采购、简单烹饪等生活任务,这种基于真实生活场景的设计使劳动教育从抽象概念转化为具体能力。第二圈层延伸至社区服务,如浙江省教育厅推行的“探寻家乡红色文化基因”项目,通过走访革命纪念馆、口述史采集等活动,将家国情怀的培养融入在地文化探索。第三圈层关注全球议题,北京某国际学校设计的“碳中和校园计划”,引导学生开展能源审计、碳足迹计算,使气候变化议题转化为可操作的实践方案。

主题开发需遵循“双向生成”原则。教育者既要把握《中小学综合实践活动课程指导纲要》中价值体认、责任担当等核心目标,也要重视学生的兴趣导向。如杭州师范大学附属中学的“南湖故事”项目,在教师预设的红色教育框架下,学生自主选择文物数字化、沉浸式剧本创作等创新形式,实现了课程目标与学生创造力的有机融合。这种动态平衡的主题生成机制,既能保证教育方向性,又充分释放学生主体性。

实施策略:构建梯度支架

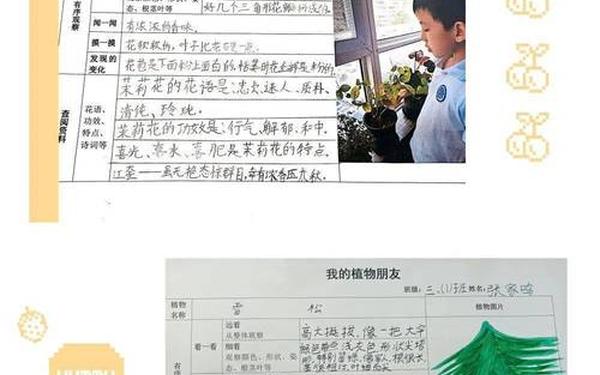

实践活动的推进需要精细化过程管理。在初期阶段,可采用“问题链”引导法,如武汉市某小学“校园植物侦探”项目中,教师通过“为什么同区域植物长势不同”“如何建立植物健康档案”等递进式问题,引导学生从观察到实验、从现象到本质的探究。中期实施需注重方法赋能,上海青溪中学在“水产养殖系统设计”实践中,引入工程设计思维(EDP)模型,指导学生经历定义问题、方案迭代、原型测试等完整流程,显著提升了项目完成度。

资源整合是实施成败的关键。南京市某中学的“城市微更新”项目,联合城市规划局、社区居委会建立实践基地,学生获得专业测绘工具与数据库权限,这种“校-政-社”协同模式打破了教育资源壁垒。数字化工具的嵌入也日益重要,苏州工业园区学校开发的实践管理平台,可实现活动记录、过程评价、成果展示的全流程数字化,使分散式实践活动具备可追溯性。

跨学科整合:打破知识边界

跨学科实践已成为核心素养培育的重要载体。在“传统建筑保护”主题下,学生需综合运用历史(建筑年证)、物理(结构力学分析)、美术(纹样临摹)等多学科知识,这种整合不是简单的知识叠加,而是通过真实问题驱动形成的认知重构。嘉兴某中学的“红船模型制作”项目,将历史事件研究、三维建模、木工工艺相结合,使STEAM教育理念得到本土化诠释。

学科融合需把握“适度性原则”。杭州某小学的“节气探究”课程,以科学观测为主线,融入古诗词赏析、农事体验等元素,既避免沦为拼盘式教学,又保持实践深度的统一性。美国教育进展评价(NAEP)数据显示,科学整合人文要素的实践项目,学生概念迁移能力提升达27%,印证了跨学科整合的教育价值。

评价机制:关注过程增值

评价体系设计应体现“三维九度”特征。内容维度涵盖知识应用、技能掌握、情感态度;主体维度包含自评、互评、师评、社会评价;时间维度贯穿前测、过程、终期。深圳市某校开发的实践能力雷达图,通过12项指标可视化呈现学生成长轨迹,使评价从分数导向转为能力图谱。质性评价工具如电子档案袋、反思日志的运用,能有效捕捉传统考试难以量化的合作能力、创新思维等要素。

动态反馈机制不可或缺。浙江教育厅推行的“双线评价”模式,线上平台自动生成实践报告,线下答辩会邀请家长、社区代表参与,多元反馈构成改进闭环。剑桥大学教育评价研究中心发现,包含三次以上形成性评价的实践项目,学生参与度提升41%,成果质量提高显著。

面对未来教育变革,社会实践教育需在三个方面持续突破:一是深化“人工智能+”实践模式,开发虚拟仿真实验室等新型载体;二是建立全国性实践课程资源共享平台,破解区域资源不均难题;三是完善教师培训体系,培养具备跨学科指导能力的导师队伍。只有将实践教育真正融入育人全过程,才能培养出既具扎实学识、又有实践智慧的新时代人才。