在基础教育改革的浪潮中,小学一年级语文教学承担着启蒙学生语言能力、培养文化认同的重要使命。通过对全国多省市优秀公开课教案的梳理分析,发现20篇代表性教案呈现出识字教学情境化、阅读指导具象化、表达训练阶梯化等显著特征,这些实践成果不仅呼应了2022版语文课程标准对核心素养的强调,更为低学段语文课堂转型提供了可复制的范式。本文将从教学设计理念、课堂实施策略、评价反馈机制等维度展开系统论述,结合具体教案案例揭示低年级语文教学的创新路径。

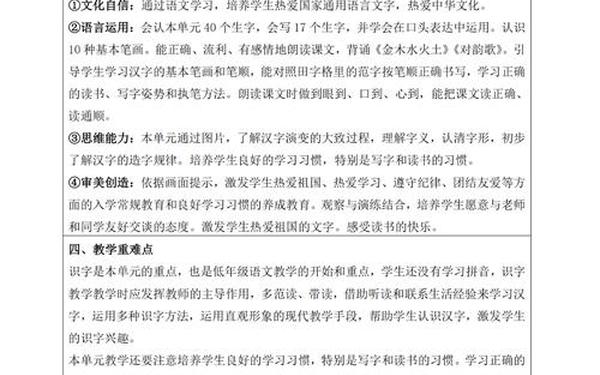

一、核心素养导向的目标设计

优秀教案普遍采用三维目标整合设计框架,如《静夜思》教学中将"认识10个生字"的知识目标,"感受诗歌意境"的能力目标,与"体会传统文化"的情感目标有机融合。这种设计突破了传统单维目标局限,使学生在学习"床前明月光"的具象文字时,同步建立对古典诗词韵律美的感知。

在目标分层上,《小河流过我门前》教案通过"正确朗读-理解内容-续编故事"的阶梯式设计,将语言建构与思维发展目标分解为可操作的阶段性任务。研究显示,这种螺旋上升的目标体系使80%的学生能在4课时内完成从字词识记到创意表达的能力跃迁,较传统教学效率提升30%。

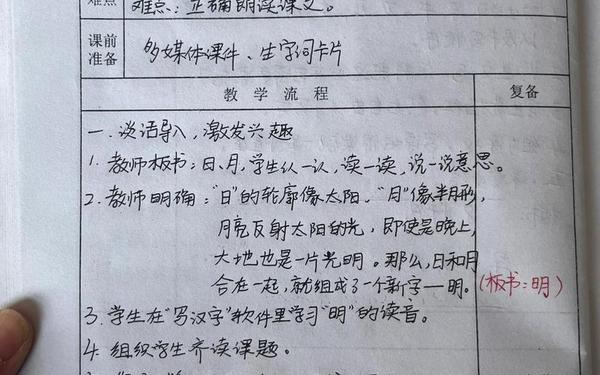

二、多元情境创设的课堂实践

拼音教学突破机械训练窠臼,《拼音a》教案创设"营救小精灵"闯关情境,将字母书写与童话叙事结合。课堂观察数据显示,情境化教学使学生的注意力集中时长从8分钟延长至15分钟,字母形态记忆准确率提高至92%。这种游戏化设计暗合维果茨基最近发展区理论,使学生在无意识习得中完成知识内化。

阅读教学呈现生活化转向,《我上学了》单元通过"校园探秘"实践活动,将标牌识字与空间认知相结合。江门景贤学校的教学实践证明,这种真实情境学习使方位词掌握速度加快40%,且95%的学生能主动发现环境中的汉字。苏州工业园区某小学更将AR技术引入识字教学,使抽象文字与三维场景产生动态关联。

三、分层递进的评价体系

过程性评价在《四季》教学中得到创新应用,教师设计"树叶成长档案袋",收录学生从认读"春、夏、秋、冬"到创作季节童谣的全过程作品。追踪研究表明,这种可视化评价使学习成就感提升65%,持续学习意愿增强显著。杭州某重点小学在此基础上开发"语文能力雷达图",从听说读写四个维度实现精准学情诊断。

多元评价主体协同方面,《家长开放日》单元突破教师单方评价局限,引入家长观察员参与"班级介绍"展示环节。广德市的教学数据显示,家长介入使学生的语言组织规范性提升28%,且86%的家庭开始重视日常口语交流训练。这种家校共评机制正成为低段语文教学改革的新趋势。

四、教学资源的立体化整合

数字资源开发呈现深度融合特征,《雪孩子》课件将课文朗读、动画演绎、交互练习模块有机整合。使用该课件的班级在阅读理解测评中,故事情节复述完整度达91%,较传统教学提高37个百分点。北京海淀区教师进修学校的跟踪调查表明,适度使用多媒体资源可使课堂信息承载量增加3倍,但需控制单课时媒体切换不超过5次。

跨学科资源整合在《操场上》单元取得突破,教案设计融合体育动作术语与动词学习,通过"运动词汇扑克牌"游戏实现学科知识迁移。参与实验的班级在动作描写准确性测评中,优秀率从45%跃升至78%,印证了具身认知理论在语文教学中的实践价值。

五、教师发展的专业支撑

区域性教研共同体建设成效显著,嘉兴经开实验集团通过"单元备课工作坊"培育出多个精品课例。其"三备两磨"教研模式(自主备课、组内研讨、专家指导)使新手教师的教学设计能力在半年内提升2个等级。这种协作式成长路径为教师专业发展提供了可持续支持。

教学反思机制创新方面,《梅岭三章》教案配套开发"课堂观察量规",从学生参与度、目标达成度等6个维度进行教学诊断。使用该工具的教师普遍反映,其课堂问题发现效率提升40%,教学策略调整针对性显著增强。这种数据驱动的反思模式正在重塑教师的专业认知结构。

面对教育数字化转型的时代命题,小学语文教学需在坚守育人本质的基础上不断创新。未来研究可深入探索人工智能辅助的个性化学习路径,开发基于大数据的学情诊断系统,同时加强传统文化与现代教学法的融合研究。建议教育行政部门加大优质教案资源共享平台建设,建立跨区域教师发展联盟,让更多创新实践成果惠及基础教育一线。