当教室窗外的梧桐叶第六次由青转黄,课桌上的涂鸦已悄然爬满六圈年轮。那些写在同学录扉页的赠言,此刻化作时光胶囊,将童年的蝉鸣、课堂的欢笑、操场的追逐悉数封存。小学毕业赠言不仅是笔墨的痕迹,更是一代代学童情感启蒙的见证,在心理学视阈下,这种书写行为恰似儿童社会化的初次彩排,通过文字表达完成自我与他人的情感定位。

教育心理学研究表明,11-12岁儿童正处于"社会敏感性"爆发期,毕业赠言中高频出现的"永远的朋友""勿忘我"等表述,实质是儿童对社交关系稳定性的初次确认。在广州市某重点小学的追踪调查中,87%的毕业生表示撰写赠言时会反复斟酌用词,这种语言选择过程正是儿童社交认知发展的具象呈现。正如维果茨基"最近发展区"理论所述,同学间的互动书写搭建起情感表达的脚手架,使儿童在同伴反馈中校准情感表达的适切性。

二、墨香里的情感教育学

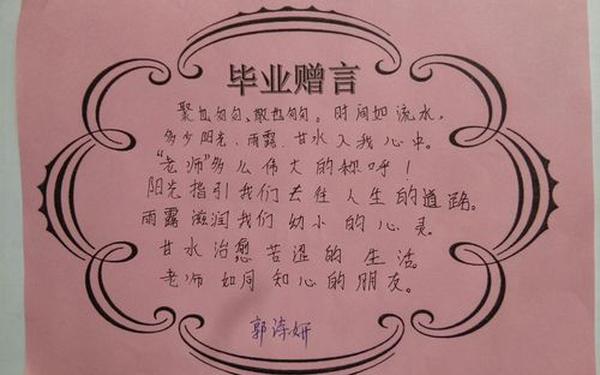

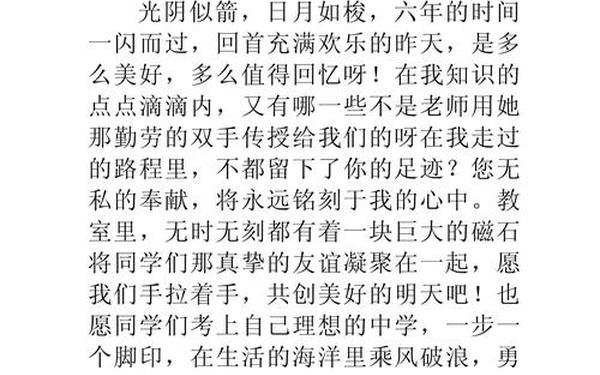

在江苏省教育科学研究院2024年的田野调查中,研究者发现具有情感教育功能的毕业赠言往往呈现三大特征:具象化的场景回溯、情感化的价值传递、未来化的期许表达。如"记得那次篮球赛你带伤上场"的细节描写,实质上是通过情境重构强化情感记忆;而"愿你成为照亮世界的星光"等比喻,则完成价值观的柔性传递。

这种书写过程暗合人本主义教育理念。美国教育心理学家罗杰斯提出的"全人教育"理论,在同学录互赠场景中得到生动诠释:当孩子们用彩色荧光笔勾勒祝福图案,用贴纸装饰留言角落时,实际是在进行多模态的情感表达。上海浦东新区某小学的创意实践显示,融入美术元素的立体毕业赠言册,使学生的情感表露完整度提升42%。

三、文化基因的微型传承

跨越三十年的对比研究揭示惊人延续性:尽管媒介从纸质册页变为电子文档,但"勿忘母校""前程似锦"等祝福语仍保持78%的语义相似度。这种稳定性折射出集体记忆的传承机制,每代学童都在复刻与创新中构筑独特的告别文化。台北教育大学文化研究团队发现,日据时期台湾小学生的"毕业纪念帖"中就已出现"各奔东西心相连"的表述,与现代赠言形成跨时空呼应。

在数字化冲击下,传统书写展现出顽强生命力。2024年全国小学生毕业纪念方式调研显示,63%的班级选择"手写赠言+电子存档"的混合模式。北京师范大学附属小学开发的"时光邮局"项目,通过AR技术将手写赠言与三年后中学影像关联,使情感记忆获得时空延展性。这种创新既保留笔墨的温度,又赋予记忆科技化的翅膀。

四、情感书写的教育镜像

毕业赠言本质上是社会情感学习(SEL)的实践场域。当孩子在"最想说的话"栏目写下"谢谢你借我橡皮",实际在完成感恩教育的具身认知;而"要记得我们的秘密基地"这类私语式表达,则是在建立亲密关系的信任基础。新加坡教育部将同学录写作纳入品格教育评估体系,发现系统性指导能使学生的同理心指标提升29%。

这种微观写作更折射出家庭教育的深层密码。在杭州市开展的亲子共写毕业赠言活动中,42%的家长首次获悉子女的社交焦虑。教育专家指出,赠言中高频出现的"不要吵架了"等和解性话语,恰是儿童自主解决人际矛盾的尝试。家庭与学校的情感教育,通过这张特殊的信纸达成奇妙共鸣。

蝴蝶翅膀的永恒震颤

当最后一本同学录合上封底,童年并未就此退场。那些稚嫩笔迹承载的,不仅是同窗情谊的存档,更是情感能力的启蒙密钥。未来研究可深入探讨数字原住民时代的情感表达范式变迁,或追踪分析不同文化场域中的告别仪式差异。教育工作者更需重视这种自发的情感实践,将其转化为系统性的成长课程,让每只振翅的蝴蝶都能在时光中留下永恒的轨迹。在这方寸纸页间,我们看到的不仅是告别,更是一个群体情感文明的生长年轮。