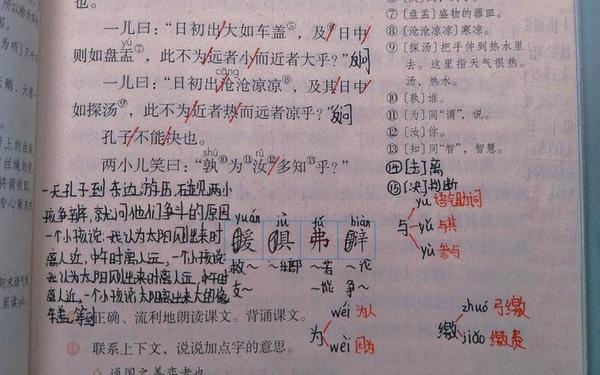

《两小儿辩日》表面描绘了孩童与孔子关于太阳远近的辩论,但其深层叙事结构中潜藏着复杂的思想交锋。从道家典籍《列子》的创作背景看,战国时期百家争鸣的语境下,该寓言远非简单的自然现象探讨,而是以孩童的天真诘问为表象,直指儒家圣贤的认知局限,暗含对“全知权威”的解构。这种讽刺并非单纯否定孔子,而是借由认知冲突,揭示人类知识的相对性与探索的永恒性。

故事中两小儿以“车盖”与“盘盂”的视觉差异、“沧凉”与“探汤”的体感矛盾作为论据,本质上是对经验主义认知模式的戏仿。道家在此处暗示:感官经验与逻辑推理皆可能沦为认知的桎梏,正如汉代天文学家张衡曾试图用“光渗现象”解释太阳错觉,却仍未能触及本质。这种对经验观察的揶揄,实则是道家“大道至简”思想的延伸——真理需超越表象,而孔子被困于经验层面,恰成为道家批判儒家“执于名相”的靶标。

更深层的讽刺在于对“知识权威”的消解。两小儿以“孰为汝多知乎”收束辩论,看似童言无忌,实则暗合道家“绝圣弃智”的主张。列子借孩童之口质疑儒家推崇的“圣人全知”形象,这与《庄子·秋水》中河伯见北海若的故事异曲同工,均强调认知的无限性与谦卑的必要性。

二、对儒家话语体系的解构

寓言将孔子置于“不能决”的尴尬境地,直接挑战了儒家“君子不器”“博学而笃志”的理想人格。战国时期,儒家正试图构建以礼乐制度为核心的秩序体系,而道家通过此故事揭示:即便是孔子这般“集大成者”,在面对自然之谜时仍显无力,这本质上是对儒家“人定胜天”价值观的隐性否定。

从文本结构分析,孔子的沉默具有双重象征。一方面,其“知之为知之”的态度被后世解读为实事求是的科学精神(如宋代朱熹的评注);在道家语境中,这种沉默恰成为“道不可言”的注脚。明代学者王夫之曾指出:“辩日之诘,非诘日也,诘辩者之执也。” 两小儿的争论本身已陷入二元对立,而孔子无法裁决的状态,恰恰暗示真理存在于超越是非对立的层面,这与《道德经》“大道废,有仁义”的批判形成互文。

三、认知局限的永恒叩问

汉代关子阳试图用“火焰传热模型”调和视觉与体感的矛盾,晋代束皙提出“参照物错觉说”,这些科学探索虽未触及现代天文学本质,却印证了寓言的深层命题:人类认知始终在螺旋中逼近真理。17世纪伽利略通过望远镜观测金星相位,方才实证日心说,而两小儿提出的问题,恰成为科学史上“观测悖论”的早期雏形。

从认知心理学角度看,故事揭示了“证实偏差”与“认知框架”的陷阱。第一个小儿选择性地关注视觉证据,第二个小儿聚焦体感数据,这种片面化论证方式在当代仍具警示意义。正如诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中所言:“人类大脑更擅长构建连贯的故事,而非追求绝对真实。” 寓言中的认知困境,实则是人类思维模式的永恒镜像。

四、历史语境中的思想博弈

战国时期,道家与儒家的思想竞争达到高峰。《列子》将孔子设定为被质疑对象,与《庄子》中“孔子问道于老子”的叙事策略一脉相承。考古发现的郭店楚简《性自命出》篇显示,当时儒道交融中暗含激烈交锋,道家通过此类寓言争夺话语权,试图瓦解儒家构建的圣人崇拜体系。

这种讽刺并非简单的学派攻讦,而是方法论的根本分歧。儒家强调“格物致知”的渐进认知,道家主张“坐忘”“心斋”的直觉体悟。北宋程颐曾评此故事:“二子之见,各滞一隅;夫子之默,欲破其执。” 这种解读虽带有理学色彩,却揭示出寓言超越学派之争的哲学价值——真理探索需要破除认知定式。

五、现代启示与价值重估

在科学教育领域,该寓言被重新诠释为“批判性思维”的启蒙教材。2017年某重点小学的课堂教学案例显示,教师引导学生分角色辩论后,45%的学生自发质疑“为什么古人不用仪器测量”,这种生成性思考正是寓言预设的认知觉醒路径。现代天文学证实,地球公转轨道离心率导致日地距离有3%的波动,但与地表温度、视觉大小的关联远比古人想象的复杂,这种科学认知的迭代恰印证“知识无穷”的寓言内核。

在文化传播层面,需警惕单一化解读。20世纪80年代,学界曾围绕“讽刺对象”爆发争论:一派坚持“反孔说”(如钱钟书),另一派主张“求真颂”(如季羡林)。实际上,多元阐释恰是经典的生命力所在。正如德国接受美学理论家伊瑟尔所言:“文本的空白处召唤着读者的创造性参与。” 这种开放性,使古老寓言在人工智能时代仍能激发关于认知边界、人机交互的新思考。

超越讽刺的认知诗学

《两小儿辩日》的讽刺艺术具有多重维度:表层是对儒家权威的消解,中层是对认知局限的揭示,深层则是对真理探索方式的哲学追问。在科学主义盛行的今天,我们既需肯定汉代以来天文学家们“用浑仪测星距”的实证精神(《晋书·天文志》),也要珍视寓言中“知之为不知”的智慧。未来研究可进一步挖掘不同文化中类似认知悖论的处理方式,如印度《奥义书》的“盲人摸象”寓言与希腊芝诺悖论的比较,这将为跨文明认知研究提供新范式。寓言最终的启示,或许正如海德格尔所言:“追问本身即是道路。”