一、小学生心理健康基本知识

1. 定义:心理健康指个体在认知、情绪、行为、人际交往及环境适应等方面处于积极、协调的状态,表现为智力正常、情绪稳定、适应力强、人格健全等。

2. 常见心理问题:

3. 影响因素:家庭环境(如父母关系、教育方式)、学校氛围、同伴关系、社会支持等。

4. 教育重点:

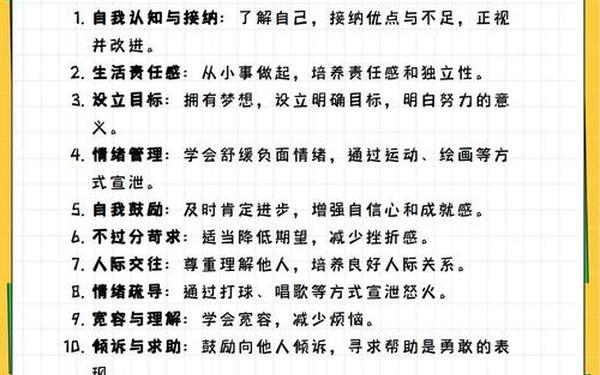

二、小学生心理健康10条标准

根据专家提出的社会适应标准,心理健康的儿童应具备以下特征:

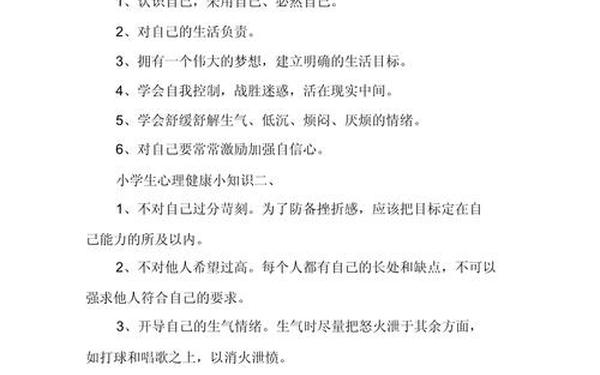

1. 了解自我:能客观认识自己的优缺点,合理评价能力。

2. 信任自我:有克服困难的信心,坦然面对挫折。

3. 悦纳自我:愉快接受自身的外貌、性格和能力。

4. 控制自我:适度表达情绪,不冲动行事。

5. 调节自我:及时调整不切实际的目标或与环境的不适应性。

6. 完善自我:保持人格完整,不断优化自身行为。

7. 发展自我:通过学习提升智力,发展符合社会期待的人格。

8. 调适环境:与同学、老师和睦相处,建立稳定的人际关系。

9. 设计目标:设定符合实际的生活理想和学习目标。

10. 满足需求:在社会规范内适度满足个人基本需求。

三、心理健康促进策略

1. 家校合作:定期沟通,共同关注孩子的情绪变化和行为表现。

2. 实践活动:通过角色扮演、团队游戏等培养社交能力和抗挫力。

3. 科学引导:避免过度批评,采用鼓励式教育增强自信心。

4. 专业支持:学校配备心理咨询师,提供心理测评和疏导服务。

四、常见误区与应对

通过以上知识和策略,家长与教师可帮助小学生建立健康的心理基础,促进其全面发展。更多详细内容可参考教育部《中小学心理健康教育指导纲要》及各地心理健康教育政策。