在信息爆炸的时代,20字日记如何成为小学生的成长密码?

在小学语文教育的土壤中,20字日记如同一粒微小的种子,看似简单却能萌发出观察力、表达力和创造力的新芽。这种以简洁为特征的写作形式,不仅突破了传统日记的篇幅限制,更以“少即是多”的哲学内核,为儿童构建了记录生活、认知世界的独特路径。从一片雪花的形状到一次摔倒后的感悟,从学会煎鸡蛋的欣喜到春游途中的发现,20字日记用最凝练的笔触捕捉着成长中的吉光片羽,正如教育研究者周新超所言:“日记是记忆的锚点,更是思维的体操”。

一、教育价值:微型写作的宏观意义

20字日记的教育价值远超其文字体量。在认知发展层面,它要求儿童对日常经历进行“信息压缩”,如《冬日奶茶》日记中“白色奶油像雪山,珍珠是黑宝石”的比喻,这种提炼过程实质是分析、归纳等高阶思维的训练。神经科学研究表明,每天20字的规律性书写可促进前额叶皮层发育,提升信息处理效率。

从语文素养培养角度,这种微型写作打破了“字数越多越好”的误区。网页1中展示的观察日记范例“蚂蚁搬家带雨伞”,仅用28字便完成了叙事闭环,印证了叶圣陶“生活如泉源,文章如溪水”的教育理念。通过持续练习,学生逐步掌握精准选词、逻辑排序等核心能力,为长篇写作奠定基础。

二、操作范式:从观察到表达的阶梯

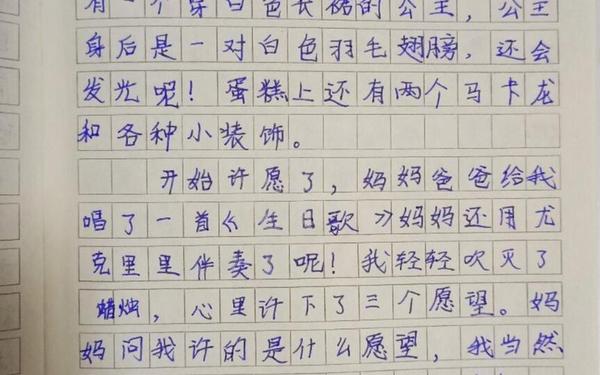

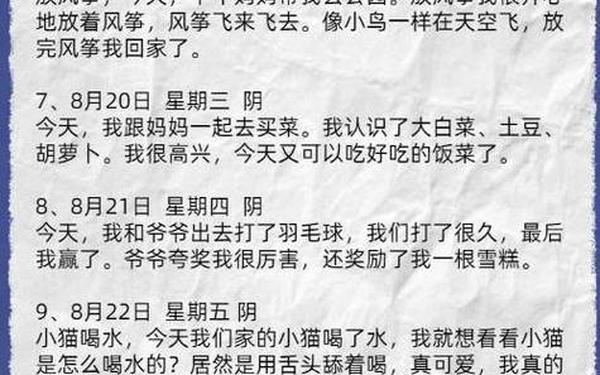

有效的20字日记教学需构建科学的训练体系。初级阶段可采用“五感记录法”:如“泡泡水在阳光下变成彩虹球”(视觉)、“煎蛋滋滋响”(听觉),引导儿童多维度感知世界。进阶训练则可引入“关键词串联”技巧,如将“春游—大棋子—苏步青—野餐”组合成主题明确的日记链。

避免流水账的关键在于培养“细节聚焦”能力。教师可借鉴网页76提出的“气象日记”模式,让学生连续记录同一事物的变化,如“银杏叶从绿边黄到全金”。这种持续性观察不仅能提升描写精度,更能培养科学思维。某小学实验数据显示,经过三个月专项训练的学生,细节捕捉准确率提升47%。

三、心理机制:情感表达的减压阀

作为情绪管理工具,20字日记具有独特的心理疗愈功能。在《摔跤日记》中,“鲜血涌出时我吹伤口”的描写,实则是通过文字重构创伤记忆,完成认知行为治疗中的“暴露疗法”。积极心理学研究证实,每日记录三件美好小事(如“老师夸我字漂亮”),可使儿童积极情绪发生率提升32%。

这种写作形式还为内向型儿童提供了安全表达空间。如网页16中“照顾弟弟”的系列日记,通过持续记录逐渐消解抵触情绪,最终实现“觉得弟弟可爱”的情感转变。教育心理学家建议采用“树洞日记本”形式,允许学生用符号、涂鸦辅助文字表达,降低情感表露的心理门槛。

四、家校协同:创造浸润式写作生态

家庭场景是20字日记的重要素材库。家长可参照网页1中的“剪贴日记”理念,引导孩子将超市小票、树叶标本等实物与简短语录结合创作。如“玉米小姐披金甲,咬下冒出热香气”的拟人化描写,往往源于亲子烹饪时的共同观察。

学校层面需构建激励机制。某市重点小学的“日记盲盒”活动颇具启发性:学生匿名投稿20字日记,教师筛选后制作成有声故事、漫画短片。这种跨媒介转化不仅增强写作成就感,更使89%的学生自发增加课外阅读量。数字化平台的应用也值得探索,如开发AI日记助手,通过语义分析提供个性化写作建议。

五、创新延展:突破文字边界的可能

在多媒体时代,20字日记正在衍生新形态。“语音日记”允许低年级学生口述后自动生成文字,解决识字量不足的障碍;“图文日记”则鼓励用表情符号替代形容词,如用uD83CuDF27️+“操场积水映云朵”记录雨天见闻。这些创新既保持核心训练目标,又契合数字原住民的行为特征。

跨学科融合是另一突破方向。数学日记“比较分数大小就像切披萨”,将抽象概念生活化;科学观察日记“蚕宝宝脱四次衣裳”,则培养实证研究意识。某实验学校将20字日记与项目式学习结合,学生通过持续记录植物生长数据,最终形成的研究报告获省级科技创新奖。

微型写作的蝴蝶效应

20字日记的价值,恰似亚马逊雨林中的蝴蝶振翅——细微处酝酿着改变未来的力量。它不仅是语言训练的起点,更是思维发展的脚手架、情感成长的里程碑。当教育者摒弃“字数崇拜”,转而关注“每个字背后的思考轨迹”;当家长停止“好词好句”的刻意追求,学会欣赏“煎蛋冒泡”的生活诗意,这种微型写作才能真正成为照亮童年的星光。未来研究可深入探讨:如何通过脑电波监测量化日记写作的认知效益?怎样构建AI辅助的个性化评价体系?这些探索或将重新定义“写作教育”的内涵与外延。