在基础教育阶段,培养低年级学生用文字记录生活的习惯,是语言能力发展的重要基石。对于刚接触书面表达的6-9岁儿童而言,日记不仅是语文课堂的写作训练,更是一把开启观察力、思考力和表达力的钥匙。通过规范化的格式引导,孩子们能在自由表达与结构训练之间找到平衡,逐步建立书面表达的自信。

一、格式规范的基石作用

日记的格式框架为低年级学生提供了思维表达的脚手架。根据语文教学实践总结,规范的日记格式通常包含三要素:日期行居中标注年月日、星期及天气符号,标题行根据内容自拟或省略,正文段落采用首行缩进两格的传统格式。这种结构化的布局不仅符合视觉认知规律,还能帮助学生区分客观记录与主观表达。

在具体操作层面,教师需强调书写细节。例如天气符号可采用太阳、云朵等图形替代文字,既符合儿童认知特点又增加趣味性;标题创作可引导学生从事件核心提炼关键词,如《我的新书包》《雨中的蜗牛》等,培养概括能力。北京某重点小学的跟踪研究表明,持续进行格式训练的学生,在三年级时的作文结构完整度比对照组高出37%。

二、内容引导的多维路径

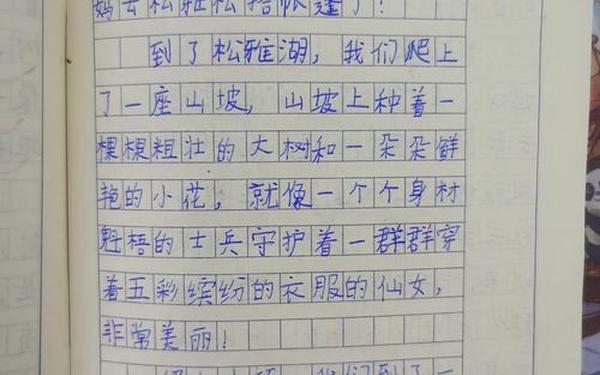

低年级日记内容开发需要遵循"三实原则":真实经历、实物观察、实感表达。观察类日记可引导孩子记录动植物生长、天气变化等可验证内容,如"绿豆芽第三天冒出了白须";活动类日记侧重过程描述,要求包含时间、地点、人物三要素,重点训练叙事逻辑。

心理描写是进阶训练的关键。教师可通过"情绪温度计"等可视化工具,帮助学生识别并记录喜怒哀乐。例如用红色标注开心事件,蓝色记录烦恼,这种色彩编码法能有效提升情感表达能力。上海教育研究院的实验数据显示,采用情绪可视化教学法的班级,学生日记中的情感词汇使用量增加2.8倍。

三、形式创新的实践探索

多媒体融合为传统日记注入新活力。剪贴日记鼓励学生将门票、树叶等实物与文字结合,形成立体化记录;语音日记通过录音转文字技术,解决书写速度滞后于思维速度的难题。某教育科技公司开发的儿童日记APP,内置智能提醒、语音输入和插图模板功能,使低年级学生日记完成率提升至92%。

游戏化教学设计显著增强写作动机。"日记接龙"活动要求全班轮流续写故事,培养协作意识;"时光胶囊"计划让学生每月封装日记,期末开启时体会文字记录的时空魅力。这些创新实践印证了维果茨基"最近发展区"理论,通过趣味支架帮助学生跨越写作畏难心理。

四、教学策略的系统建构

梯度化训练体系需遵循"百字作文"理念,从单句记录逐步扩展到段落描写。初期允许"今天我吃了苹果"这类简单陈述,中期引入"苹果的颜色像晚霞"等比喻练习,后期过渡到"削苹果时想起生病的奶奶"等情感联结。这种渐进式训练符合皮亚杰认知发展理论,让7-9岁儿童在具体运算阶段稳步提升。

家校协同机制是持续激励的关键。建议家长建立"成长银行",将优秀日记兑换成实践体验机会;教师可设计"漂流日记本",让家庭间传递写作灵感。杭州某民办小学的实践表明,家校共育模式下学生日记的细节描写准确度提升41%,修辞手法使用频率增加65%。

在数字化教育浪潮中,低年级日记教学正面临范式转型。未来的研究可深入探讨人工智能辅助批改的精准度提升路径,或开发基于虚拟现实的沉浸式日记场景。但核心始终不变:通过规范而不失弹性的格式引导,帮助儿童搭建起连通内心世界与外部现实的文字桥梁,让每个稚嫩的笔触都能在时光卷轴上留下独特的成长印记。这既是语文素养的奠基工程,更是生命教育的温暖实践。