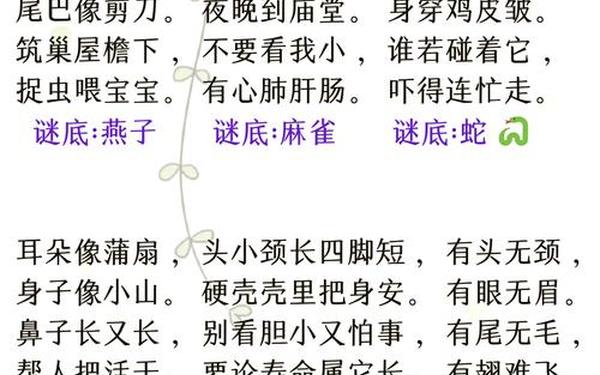

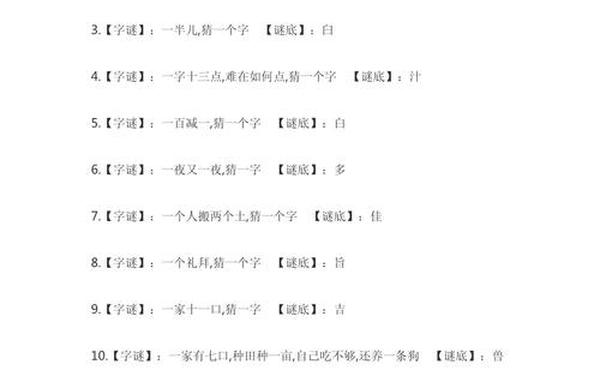

语言文字不仅是交流工具,更是承载文化基因的密码库。在中国传统教育中,谜语作为独特的思维训练载体,通过“上八是倒八,下八是正八,十字当中架,人人需要它”这类字谜(谜底:米),巧妙地将汉字结构与生活常识相融合,让儿童在拆解谜面的过程中触摸中华文化的深层肌理。从《谜语教学设计》中记录的课堂实践可见,当教师引导孩子观察“语”字的构字规律时,学生不仅记住了文字形态,更理解了“语言需要口耳相传”的文化内涵。

汉字谜语对儿童认知发展具有双重价值。认知心理学研究表明,猜谜过程需要调动工作记忆、逻辑推理与发散思维,例如“四个山字山靠山”谜底为“田”,训练儿童对空间结构的重组能力。谜语中的隐喻系统如“说它小,能代表一国”对应“米”字,将抽象概念具象化,符合皮亚杰认知发展理论中具体运算阶段的思维特征。这种训练使儿童在识字初期即建立“形-音-义”的立体认知网络,为深度阅读奠定基础。

二、多维教育价值的实现路径

在语言能力培养层面,谜语展现出强大的适配性。低龄儿童通过“五个兄弟,住在一起”(手指)等身体谜语,掌握量词与拟人化表达;中高年级接触“待月西厢一寺空”这类典故谜语时,则需理解拆字法(如“徽”字的拆分)与文学背景。北京师范大学附属小学的对比实验显示,参与系统性谜语课程的学生,词汇量较对照组提升27%,尤其在多义词辨析与成语运用方面表现突出。

谜语对非认知能力的塑造同样显著。当儿童反复推敲“72小时”对应“晶”字时,需经历假设-验证-修正的完整探究过程,这正是科学思维的萌芽形态。而团队猜谜活动中的角色分工与观点交锋,则培养了合作意识与抗挫能力,如《谜语教学设计》中创设的“给阿姨猜谜”情境,实质是社会化沟通的预演。神经科学研究证实,此类活动能激活前额叶皮层与颞叶联合区,促进执行功能与情绪调节能力发展。

三、文化传承的现代转化

传统谜语正经历创造性转化。在深圳某重点小学的校本课程中,教师将“日月同辉”谜底“明”字,与甲骨文拓片观察结合,使儿童直观感受汉字演变。智能教育平台开发的AR谜语游戏,则让“四面有山不显”的“田”字通过三维建模动态呈现,使抽象的空间关系可视化。这些创新实践既保持文化根脉,又契合数字原住民的学习特征。

文化传承需警惕过度娱乐化倾向。部分改编谜语为追求趣味性,采用“王者荣耀角色+网络流行语”的拼贴模式,导致文化内涵稀释。理想的现代转化应如《中华谜语与中学语文融合策略》所述:保留“增损离合”等传统制谜技艺,内容上融入航天科技、生态保护等时代议题,例如将“白胖子坐沙滩”的传统谜底(花生)转化为“穿白衣的智能机器人”。

四、教学实践的创新方向

课程设计需遵循认知阶梯原则。低段教学可借鉴“谜语扑克牌”游戏,将“一加一”(王)等基础字谜与部首卡片结合,形成汉字积木式学习。高段则应开展项目式学习,如结合地方非遗制作方言谜语图鉴,学生在采录“石狮老人口述谜语”过程中,同步完成语言人类学启蒙。台北教育大学的跨界实验表明,将字谜创作与STEAM课程结合,儿童设计的“机械手臂写谜面”装置,同时锻炼了工程思维与语言表达能力。

评价体系亟待多元化建构。除传统的谜底正确率外,应增设“谜面创新指数”“文化阐释深度”等维度。新加坡教育部推行的谜语素养评估框架值得借鉴,该体系通过分析儿童自创谜语中的比喻密度与逻辑缜密度,多维度评估语言发展水平。智能评测系统的介入,如对“谜面-谜底”关联度的语义网络分析,可提供更精准的教学反馈。

五、未来发展的多维展望

在脑科学层面,需深入探究谜语训练与神经可塑性的关系。fMRI研究表明,猜谜过程中楔前叶与角回的协同激活模式,可能揭示汉字认知的特殊神经机制。跨文化比较研究则可辨析中英谜语对儿童思维塑造的差异性,如英语谜语侧重语音双关,而汉语谜语依赖字形解构,这种差异如何影响元语言意识形成。

教育科技的应用充满想象空间。基于自然语言处理的谜语生成算法,可依据儿童识字量自动调节难度,如为初学者生成“一横一竖”(十)类直观谜面,为高阶学习者设计“未出土时先有节”(竹)等文化隐喻型谜语。元宇宙教育场景中,儿童通过虚拟化身参与宋代元宵猜灯谜民俗体验,在沉浸式环境中实现文化传承。

从课堂实践到文化传承,谜语教育的价值早已超越文字游戏范畴。它既是打开汉字文化宝库的金钥匙,更是培养21世纪核心素养的思维磨刀石。当儿童在“四个日头组成字”的探究中绽放笑容时,我们看到的不仅是“田”字的习得,更是一个民族智慧基因的生动传承。