在中国古代山水游记的璀璨星河中,柳宗元的《小石潭记》犹如一颗幽邃的明珠,以不足二百字的篇幅,将景物的灵动与文人的孤寂凝练成永恒的诗意。这篇诞生于永州贬谪时期的散文,不仅以“移步换景”的叙事结构开创了游记新范式,更通过虚实相生的艺术手法,在清冽潭水与寂寥竹影间投射出士大夫的精神困境。透过千年时光,我们仍能触摸到作者笔下“影布石上”的游鱼之趣与“凄神寒骨”的幽邃之思,这种景语即情语的表达,使得《小石潭记》成为中国古代散文“情景交融”美学的典范。

移步换景的叙事结构

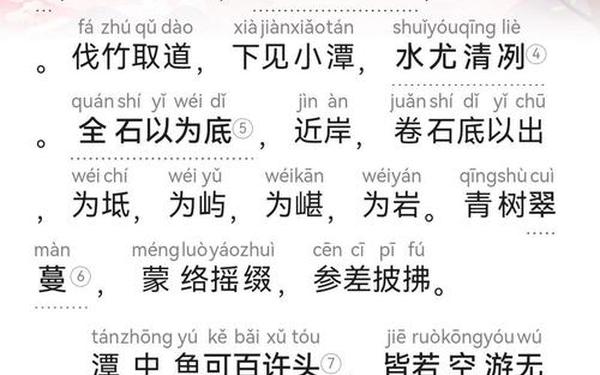

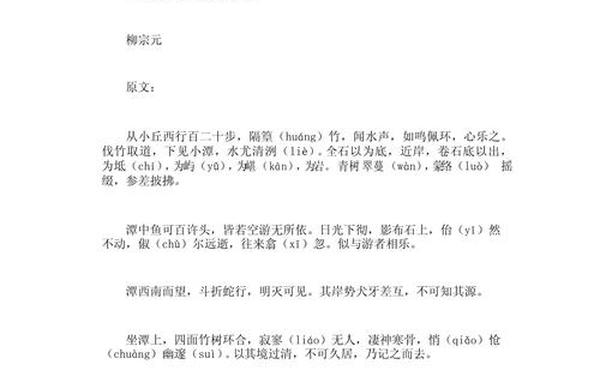

《小石潭记》的叙事脉络犹如一卷徐徐展开的山水长卷,从“闻水声”到“伐竹取道”,从“近岸”细察到“西南而望”,作者以游踪为序构建起完整的空间序列。这种“移步换景”的手法在开篇即显端倪:西行百二十步的精准丈量,隔篁竹而闻水声的听觉引导,将读者带入探幽寻胜的期待中。当“伐竹取道”的主动行为打破自然屏障,小石潭的出场便具有戏剧性的发现美感,正如研究者指出的“悬念与探奇的情趣贯穿始终”。

在空间转换中,柳宗元巧妙运用视角的缩放形成画面层次。近观时,潭底全石、卷石为岩的静态地质构造与青树翠蔓的摇曳动态形成对比;俯察潭中,游鱼“佁然不动”与“俶尔远逝”的动静交替,既凸显水体清澈,又暗含观察者的凝视与遐思。这种由宏观到微观、由整体到局部的空间组织,使不足方寸的小潭呈现出“咫尺千里”的艺术张力。

动静相生的画面美学

文中对游鱼的刻画堪称古典文学中最具生命力的片段。“皆若空游无所依”七字,以虚写实的手法消解了水的介质,让鱼群仿佛悬浮于透明时空,而“日光下澈,影布石上”的静态投影与“往来翕忽”的动态轨迹,则构成光影交织的视觉诗行。这种动静辩证关系在沈德潜的评点中被赞为“动定俱妙”,鱼影的凝固与游弋既是对物理真实的忠实记录,更是心灵观照的审美升华。

对于自然声响的捕捉同样精妙。开篇“如鸣佩环”的水声比喻,将听觉感受转化为贵族仪容的视觉联想,赋予自然声响以人文意蕴。而文末“四面竹树环合”的静寂,则通过环境音的空缺强化了心理层面的孤寂感。这种声景交替的手法,使全文始终在灵动与幽邃的张力中保持平衡。

虚实相映的审美意蕴

柳宗元在景物描写中大量运用“不写之写”的留白艺术。潭水之清本属抽象概念,却通过“空游无所依”的游鱼、“影布石上”的光影等具象细节得以具现,这种以实写虚的手法,较之直白的“水尤清冽”更具说服力与感染力。陈衍曾赞叹此段“工于写水之情”,正是看到文字背后虚实相生的审美智慧。

在空间延伸的处理上,“斗折蛇行,明灭可见”的溪流描写,既是对视觉经验的忠实摹写,又暗含《周易》“曲成万物”的哲学思考。犬牙差互的岸势与不可知的源头,将有限视野导向无限遐思,这种“景外之景”的营造,使得小石潭成为连接现实与想象的审美中介。

幽清情境的情感投射

文本中“乐”与“忧”的情感转折构成理解作者心境的关键线索。初闻水声时的“心乐之”,既是对自然天籁的本能亲近,也暗含贬谪文人暂脱尘网的解脱感;而“凄神寒骨,悄怆幽邃”的体感描述,则将物理温度转化为心理寒意,揭示出“以我观物”的情感投射机制。孙琮评点此境“不游尽为更高”,恰说明留白处的幽邃正是作者心境的镜像。

这种情感张力与柳宗元的贬谪遭遇密切相关。创作于“永州八记”时期的文本,始终萦绕着“僇人”身份带来的精神创伤。当“寂寥无人”的环境与“崔氏二小生”的同行者并置,看似矛盾的表述实则揭示出知识分子“独钓寒江雪”式的精神孤岛状态,即便身处人群,仍难消解“过清”环境触发的存在焦虑。

语言艺术的精炼之美

文本语言的凝练程度达到“增一字则繁,损一字则缺”的境界。“蒙络摇缀,参差披拂”八字,通过四个动词与两个形容词的密集组合,将藤蔓的缠绕之态、光影的错落之美囊括殆尽,这种“意象并置”的手法,既保留汉语的弹性空间,又形成强烈的视觉节奏。而“斗折蛇行”“犬牙差互”等比喻,则以自然物象的类比,将抽象的地理特征转化为可感的艺术形象。

在语法层面,文言特有的省略与倒装强化了文本的诗性特质。“影布石上”省略主语的表达,使鱼影获得独立审美地位;“近岸,卷石底以出”的倒装结构,则突出石头的动态生成过程。这些语言策略的运用,使散文获得近乎诗歌的凝练度与多义性。

作为中国古代山水散文的巅峰之作,《小石潭记》在方寸之间构建起多维度审美空间,其价值远超地理意义的游记范畴。它既展现了柳宗元“漱涤万物,牢笼百态”的艺术功力,更揭示出中国文人“寄至味于淡泊”的美学传统。未来研究可进一步深入两个方向:其一,通过数字人文技术对文本空间叙事进行三维可视化重构;其二,比较《永州八记》中不同文本的情感梯度变化,从而更精准把握中唐贬谪文学的抒情机制。这种跨越文学与技术的探索,或将为我们理解古典文本开启新的阐释维度。