《少年闰土》是鲁迅短篇小说《故乡》的节选,通过回忆童年伙伴闰土的形象,展现了封建社会中农村少年的鲜活生命力与知识分子的精神困境。这篇作品不仅是对旧社会的深刻批判,也对现代教育、个人成长和社会阶级差异提出了启示。以下结合文本内容与主题思想,总结其核心启示与道理:

一、封建社会的压迫与人性异化

1. 阶级固化与精神束缚

闰土少年时充满活力、见多识广,但成年后因贫困和阶级压迫变得麻木、卑微。这种转变揭示了封建社会对底层人民的摧残:农民被剥削至失去生命力,知识分子(如“我”)则被“高墙上的四角天空”困住眼界,形成精神隔阂。鲁迅借此批判了旧社会制度对人性的异化,呼吁打破封建礼教的枷锁。

2. 知识分子的局限性

“我”作为富家少爷,虽书本知识丰富,却对农村生活一无所知,甚至“不知道西瓜的危险经历”。这与闰土的实践智慧形成鲜明对比,暴露了脱离实际的教育弊端,暗示知识需与实践结合。

二、教育与成长的启示

1. 实践与自然的重要性

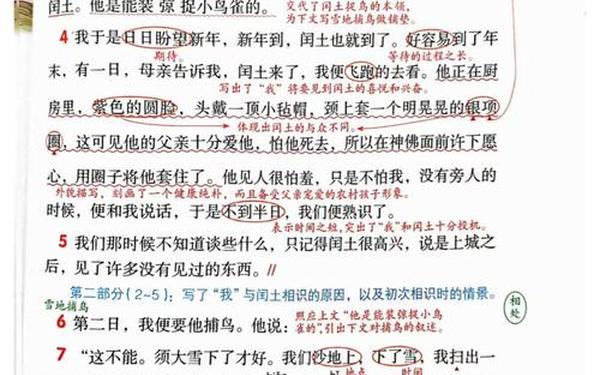

闰土通过捕鸟、刺猹、拾贝等劳动积累经验,展现出对自然的深刻理解。这启示现代教育不应局限于课本,而需鼓励学生接触自然、培养动手能力,避免成为“四角天空”下的“笼中之鸟”。

2. 独立人格的塑造

闰土的勇敢(如月夜刺猹)和机敏(如雪地捕鸟)源于自由成长的环境,而“我”的拘谨则来自家庭的过度保护。作品呼吁家长和教育者给予孩子探索空间,培养独立性与适应力。

三、社会现实的隐喻与反思

1. 城乡差异与身份隔阂

闰土与“我”的友谊因阶级差异逐渐疏远,成年后的“老爷”称呼更凸显了社会等级制度的残酷。这种隔阂至今仍具现实意义,提醒人们警惕身份固化带来的偏见。

2. 对现代生活的警示

文中提到“宅化”现象(如“衣来伸手,饭来张口”)与当下部分青少年的“躺平”心态不谋而合。鲁迅通过闰土的形象,呼吁人们走出舒适区,拥抱真实而广阔的世界。

四、个人与时代的共鸣

1. 纯真友谊的可贵

少年时的“我”与闰土因好奇心与真诚打破阶级壁垒,建立了纯粹的情谊。这种关系提醒人们:跨越差异的交流需以平等和开放为前提。

2. 对自由与平等的追求

闰土的故事不仅是个人命运的缩影,更是时代悲剧的写照。鲁迅借其形象表达了对自由、平等社会的向往,呼吁打破“高墙”,实现精神与物质的双重解放。

如何在当下践行“闰土精神”?

《少年闰土》虽写于百年前,但其对人性、教育、社会的思考至今振聋发聩。它不仅是旧时代的镜子,更是照亮未来的火把,提醒我们:真正的成长需挣脱有形与无形的牢笼,在广阔天地中寻找生命的本真。